(497) Evangelización de América –39. México. La Virgen de Guadalupe, San Juan Diego y los indios apóstoles

–Si no hubiera sido por la Virgen de Guadalupe…

–La providencia del Señor siempre sabe lo que conviene permitir y lo que debe promover. Todo está en su mano.

El Nican Motecpana

Al referir las fuentes documentales de Guadalupe y Juan Diego ya presenté el Nican Motecpana, texto en náhualt escrito hacia el 1600 por don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl (1570-1649), bisnieto del último emperador chichimeca, y heredero de los papeles y documentos de don Antonio Valeriano (1516-1605). De esta notable obra transcribo algunos párrafos que informan sobre los milagros de la Virgen y la santidad de Juan Diego.

–Los milagros de la Señora

La Virgen comenzó a hacer milagros en el Tepeyac, y «toda la gente se admiró mucho y alabó a la inmaculada Señora del Cielo, Santa María de Guadalupe, que ya iba cumpliendo la palabra que dio a Juan Diego, de socorrer siempre y defender a estos naturales y a los que la invoquen.

«Estando ya en su santa casa la purísima y celestial Señora de Guadalupe, son incontables los milagros que ha hecho*, para beneficiar a estos naturales y a los españoles y, en suma, a todas las gentes que la han invocado y seguido».

*Incontables milagros. Ixtlilxóchitl, en este Nican Motecpana, narrasolamente algunos. Pero por aquellos mismos años, Bernal Díaz del Castillo (+1580), soldado compañero de Cortés, en su Historia de la Conquista de la Nueva España habla de «la santa iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que está en lo de Tepeaquilla […]; y miren los santos milagros que ha hecho y hace de cada día, y démosle muchas gracias a Dios y a su bendita madre Nuestra Señora, y loores por ello que nos dio gracias y ayuda que ganásemos estas tierras donde hay tanta cristiandad» (cp. 210).

–Santidad de Juan Diego

«Según se dice, este pobre indiose quedó desde entonces en la bendita casa de la santa Señora del Cielo, y se daba a barrer el templo, su patio y su entrada… A Juan Diego, por haberse entregado enteramente a su ama, la Señora del Cielo, le afligía mucho que estuvieran tan distantes su casa y su pueblo, para servirle diariamente y hacer el barrido; por lo cual suplicó al señor obispo, poder estar en cualquiera parte que fuera, junto a las paredes del templo y servirle. Accedió a su petición y le dio una casita junto al templo de la Señora del Cielo; porque le quería mucho el señor obispo.

«Inmediatamente se cambió y abandonó su pueblo: partió, dejando su casa y su tierra a su tío Juan Bernardino. A diario se ocupaba en cosas espirituales y barría el templo. Se postraba delante de la Señora del Cielo y la invocaba con fervor; frecuentemente se confesaba; comulgaba; ayunaba; hacía penitencia; se disciplinaba; se ceñía cilicio de malla; se escondía en la sombra, para poder entregarse a solas a la oración y estar invocando a la Señora del Cielo».

«Era viudo [en 1529, a los 55 años]: dos años antes de que se le apareciera la Inmaculada, murió su mujer, que se llamaba María Lucía. Ambos vivieron castamente: su mujer murió virgen; él también vivió virgen; nunca conoció mujer. Porque oyeron cierta vez la predicación de fray Toribio de Motolinía, uno de los doce frailes de San Francisco que habían llegado poco antes, sobre que la castidad era muy grata a Dios y a su Santísima Madre; que cuanto pedía y rogaba la señora del Cielo, todo se lo concedía; y que a los castos que a Ella se encomendaban, les conseguía cuanto era su deseo, su llanto y su tristeza»**.

**Ambos vivieron castamente. Suele entenderse que Juan Diego y María Lucía, una vez bautizados –él de 50 años–, decidieron vivir en continencia. Pero conviene advertir que la misma religiosidad azteca era sumamente sensible al valor precioso de la castidad y de la virginidad, como lo atestigua entre otros fray Bernardino de Sahagún (Historia general VI,21-22).

«Viendo su tío Juan Bernardino que aquél servía muy bien a Nuestro Señor y a su preciosa Madre, quería seguirle, para estar ambos juntos; pero Juan Diego no accedió. Le dijo que convenía que se estuviera en su casa, para conservar las casas y tierras que sus padres y abuelos les dejaron; porque así había dispuesto la Señora del Cielo que él solo estuviera».

En 1544 hubo peste, y murió Juan Bernardino, a los ochenta y seis años, especialmente asistido por la Virgen. Fue enterrado en el templo del Tepeyac.

«Después de diez y seis años de servir allí Juan Diego a la Señora del Cielo, murió, en el año mil quinientos cuarenta y ocho, a la sazón que murió el señor Obispo [Zumárraga]. A su tiempo, le consoló mucho la Señora del cielo, quien le vio y le dijo que ya era hora de que fuese a conseguir y gozar en el Cielo cuanto le había prometido. También fue sepultado en el templo. Andaba en los setenta y cuatro años. La Purísima, con su precioso hijo, llevó su alma donde disfrutara de la Gloria Celestial».

Hasta aquí el Nican Motecpana.

–Del terror a la confianza

Apenas podemos imaginarnos el terror que paralizó el corazón de los aguerridos aztecas con motivo de la abrupta irrupción de los españoles. Se sabe que desde el primer momento, llenos de siniestros presagios, intuyeron que iba a derrumbarse completamente el mundo en que vivían, y que iba a formarse un mundo nuevo, completamente desconocido. Según vimos, indios eruditos y veraces informaron a fray Bernardino de Sahagún de este terror difuso que fue apoderándose de todos, comenzando por el tlatoani Moctezuma, que «concibió en sí un sentimiento de que venían grandes males sobre él y sobre su reino». Al saber que los españoles se acercaban y preguntaban mucho por él, «angustiábase en gran manera, pensó de huir o de esconderse para que no le viesen los españoles ni lo hallasen»…

Pero el avance de los españoles hacia la meseta del Anahuac prosigue incontenible, como si se vieran asistidos por una fuerza fatal y sobrehumana. «Todos lloraban y se angustiaban, y andaban tristes y cabizbajos, hacían corrillos, y hablaban con espanto de las nuevas que habían venido; las madres llorando tomaban en brazos a sus hijos y trayéndoles la mano sobre la cabeza decían: ¡Oh hijo mío! ¡en mal tiempo has nacido, qué grandes cosas has de ver, en grandes trabajos te has de hallar!» (XII,9).

Ya están presentes los españoles. Estos hombres barbudos, vestidos de hierro, lanzan rayos mortíferos desde lo alto de misteriosas bestias, acompañados de perros terribles,y son capaces, siendo cien, de dominar a cien mil: al principio los indios sospechan que son teules, hombres divinos y omnipotentes.Cortés y unos pocos, inexorablemente, se hacen dueños del poder; cesa bruscamente el fortísimo poder azteca, que había dominado sobre tantos pueblos; los ídolos caen, los cúes son derruídos, y los sacerdotes paganos, antes tan numerosos y temidos, se esconden y desaparecen: ya no son nada; cunde un pánico colectivo, lleno de perplejidad y de malos presagios. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Que nos espera?…

Moctezuma, hundido en el silencio, sólo alcanza en ocasiones a balbucear: «¿Qué remedio, mis fuertes?… ¿Acaso hay algún monte donde subamos?… Dignos de compasión son el pobre viejo, la pobre vieja, y los niñitos que aún no razonan. ¿En dónde podrán ser puestos a salvo? Pero… no hay remedio… ¿Qué hacer?… ¿Nada resta? ¿Cómo hacer y en dónde?… Ya se nos dio el merecido… Como quiera que sea, y lo que quiera que sea… ya tendremos que verlo con asombro» (XII,13). Y «decía el pueblo bajo: ¡Sea lo que fuere!… ¡Mal haya!… ¡Ya vamos a morir, ya vamos a dejar de ser, ya vamos a ver con nuestros ojos nuestra muerte!» (XII,14).

El trabajo, los frailes y sobre todo la Virgen dan paz a los atemorizados indios

El trabajo, en seguida, organiza a los indios y les distrae un tanto de sus terrores. En efecto, muy pronto están todos manos a la obra, arando y sembrando los campos con sistemas nuevos de una sorprendente eficacia. Forman también inmensos rebaños de ganado, construyen caminos y puentes, casas e iglesias, almacenes y plazas. A esto se une también el efecto tranquilizador de los frailes misioneros, pobres y humildes, afables y solícitos. Pero el miedo no acaba de disiparse…

Es entonces, «diez años después de tomada la ciudad de México», cuando todavía el pueblo con sangre, fuego y destrucción, cuando Dios dispone que un pobre macehual pueda contemplar una epifanía luminosa y florida de la Virgen Madre, que no trae, como en Lourdes o Fátima, un mensaje de penitencia, sino que en Guadalupe sólo viene a expresar la ternura de su amor maternal: «Yo soy para vosotros Madre, y como os llevo en mi regazo, no tenéis nada que temer. Hacedme un templo, donde yo pueda día a día manifestaros mi amor». Eso es Guadalupe: un bellísimo arco iris de paz después de una terrible tormenta.

–Dudas sobre la veracidad de Guadalupe

Los dos primeros arzobispos de México favorecieron desde el primer momento el culto a la Virgen de Guadalupe. El franciscano Zumárraga (1528-1548) guardó la imagen maravillosa, hasta que en 1533 la trasladó de la catedral a una pequeña ermita que le edificó, y con la ayuda de Hernán Cortés organizó una colecta para hacerle un santuario. Y su sucesor, el dominico Alonso de Montúfar (1554-1572) fue patrono y fundador del primer santuario, atendido por clero secular. Y consta que al menos el 6 de setiembre de 1556 predicó la devoción a la Nuestra Señora de Guadalupe.

Sin embargo, a los dos días de aquella prédica, el provincial de los franciscanos, padre Francisco de Bustamante, hizo un sermón en el que atacó al culto de Guadalupe con gran virulencia, representando al parecer la opinión general de los franciscanos. No parece que la clara aversión de los religiosos al obispo dominico Montúfar, ni sus frecuentes fricciones con el clero secular, sean explicación suficiente de tal actitud. Los franciscanos, más bien, atacaron con fuerza en un principio una devoción que era nueva, que tenía un fundamento que juzgaban falso –la imagen habría sido pintada por el indio Marcos (!)–, y que sobre todo era muy peligrosa, pues con ella se echaba por tierra el incesante trabajo de los misioneros para que los indios, venerando excesivamente las imágenes, no recayeran en una disfrazada idolatría, tanto más probable en este caso ya que en las cercanías del cerro del Tepeyac había existido un antiguo e importante adoratorio de Tonantzin, deidad pagana femenina (+Robert Ricard, Conquista 297-300).

«Así pues –concluye Ricard–, la devoción a la Virgen de Guadalupe y la peregrinación a su santuario del Tepeyac parecen haber nacido, crecido y triunfado al impulso del episcopado, en medio de la indiferencia de dominicos y agustinos, y a pesar de la desasosegada hostilidad de los franciscanos de México… Los misioneros de México apenas conocieron esa táctica de peregrinaciones que tantos misionólogos preconizan hoy día» (300).

El culto a la Virgen de Guadalupe, a pesar de las resistencias señaladas, siempre ha ido en crecimiento, y ha sido una fuerza muy profunda en la historia cristiana del pueblo mexicano. Nunca han faltado detractores, incluso entre católicos sinceros. Hace un siglo, por ejemplo, el insigne historiador mexicano y buen católico Joaquín García Icazbalceta, también se manifestaba, con pena, en contra de la autenticidad de las apariciones (+Lopetegui-Zubillaga, Historia 353-354), alegando objeciones que han sido suficientemente respondidas por autores más recientes, como Lauro López Beltrán. De todos modos es preciso reconocer que en el caso de Guadalupe la hipótesis de unas apariciones amañadas o al menos fomentadas por los misioneros, para apoyar ante los indios la causa de la fe, es completamente disparatada y tiene en contra la verdad histórica.

Señalemos finalmente que la aprobación de la Iglesia ante las apariciones de Guadalupe constituye algo muy poco frecuente. Mientras que, en general, la autoridad eclesiástica suele mostrarse reticente ante pretendidas apariciones, quizá apoyadas por el entusiasmo de ciertos laicos, clérigos o religiosos, en el caso de Guadalupe ha sido la autoridad episcopal quien ha fomentado desde el principio su culto. En efecto, como dice Ricard, «el arzobispo Montúfar, por su perseverancia para difundir y propagar la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe dio pruebas de gran clarividencia y de gran osadía» (303).

Señalemos finalmente que la aprobación de la Iglesia ante las apariciones de Guadalupe constituye algo muy poco frecuente. Mientras que, en general, la autoridad eclesiástica suele mostrarse reticente ante pretendidas apariciones, quizá apoyadas por el entusiasmo de ciertos laicos, clérigos o religiosos, en el caso de Guadalupe ha sido la autoridad episcopal quien ha fomentado desde el principio su culto. En efecto, como dice Ricard, «el arzobispo Montúfar, por su perseverancia para difundir y propagar la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe dio pruebas de gran clarividencia y de gran osadía» (303).

Guadalupe ha recibido siempre el apoyo de los obispos y de los Papas, y Juan Pablo II, últimamente, al beatificar y al canonizar a Juan Diego, prestó a las apariciones guadalupanas el máximo refrendo que la Iglesia puede dar en casos análogos. Por lo demás, es evidente que los sucesos maravillosos del Tepeyac no pueden ser objeto de una declaración dogmática de la Iglesia; pero gozan de la misma credibilidad que las apariciones, por ejemplo, de Lourdes o de Fátima.

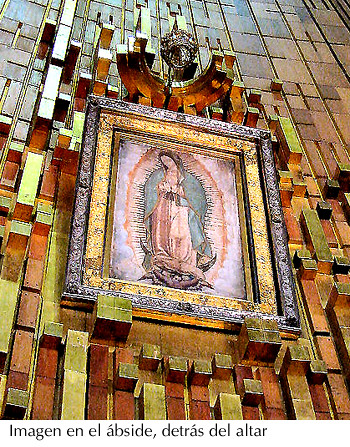

El día de la beatificación de Juan Diego, el 6 de mayo de 1990, el Papa llama al nuevo beato «el confidente de la dulce Señora del Tepeyac». Y en el marco grandioso de la Basílica de Guadalupe dice estas graves y medidas palabras: «La Virgen lo escogió entre los más humildes para esa manifestación condescendiente y amorosa cual es la aparición guadalupana. Un recuerdo permanente de esto es su rostro materno y su imagen bendita, que nos dejó como inestimable regalo».

San Juan Diego, «el confidente de la dulce Señora del Tepeyac»

Juan Pablo II, en la beatificación de «este indio predilecto de María», Juan Diego, «al que podemos invocar como protector y abogado de los indígenas», afirma:

«Las noticias que de él nos han llegado encomian sus virtudes cristianas: su fe sencilla, nutrida en la catequesis y acogedora de los misterios; su esperanza y confianza en Dios y en la Virgen; su caridad, su coherencia moral, su desprendimiento y pobreza evangélica. Llevando vida de ermitaño aquí, junto al Tepeyac, fue ejemplo de humildad».

Efectivamente, en las Informaciones de 1666, hechas a instancias de Roma, varios testigos ancianos, nacidos hacia 1570 o antes, aseguraron haber oído a sus padres, parientes o vecinos que muchos iban a venerar a la Virgen en la Ermita, y que visitaban allí a Juan Diego, a quien tenían por un hombre santo, y que pedían su intercesión ante la Señora del Cielo.

Así tuvo que ser. No es, pues, difícil imaginar el bien inmenso que el bendito Juan Diego, macehual, pobre hombre del campo, hubo de hacer especialmente entre los indios, hablándoles de Dios y de su Santa Madre en su propia lengua, comunicándoles, con una ingenuidad absolutamente veraz, una experiencia de lo sobrenatural vivísima y conmovedora. Es, pues, obligado incluir al San Juan Diego entre los grandes apóstoles de América. Finalmente, el bendito Juan Diego fue canonizado por Juan Pablo II el 31 de julio de 2002:

«Con gran gozo he peregrinado hasta esta Basílica de Guadalupe, corazón mariano de México y de América, para proclamar la santidad de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el indio sencillo y humilde que contempló el rostro dulce y sereno de la Virgen del Tepeyac, tan querido por los pueblos de México» (Homilía en la canonización). Y tan venerado por toda la Iglesia.

–El apostolado de los propios indios cristianos, factor decisivo

El caso de San Juan Diego, indio apóstol de los indios, como sabemos, no fue único, ni mucho menos. Juan B. Olaechea da sobre esto interesantes datos al estudiar La participación de los indios en la tarea evangélica. También Gabriel Guarda, el que fue abad benedictino y gran historiador chileno, trata de El indígena como agente activo de la evangelización (Los laicos 31-41). Y Juan Pablo II, en la homilía citada, recuerda que «los misioneros encontraron en los indígenas los mejores colaboradores para la misión, como mediadores en la catequesis, como intérpretes y amigos para acercarlos a los nativos y facilitar una mejor inteligencia del mensaje de Jesús».

En efecto, nunca ha de olvidarse la contribución indígena al describir los Hechos de los apóstoles de América. Los primeros cronistas refieren algunos casos muy notables sobre el apostolado de los niños y jóvenes indígenas, como aquellos, según vimos, que fray Pedro de Gante enviaba de dos en dos a predicar en los fines de semana (+Motolinía II,7; III,15; Mendieta III,18). Y en el virreinato del Perú era lo mismo. Algunos, sin embargo, veían en este apostolado inmaduro más inconvenientes que ventajas (+Zumárraga; Torquemada, Monarquía indiana XV,18).

También los indios adultos fueron a veces grandes evangelizadores. Gregorio XIV concedió indulgencias insignes «a los Señores Indios Cristianos que procuraren traer a los no cristianos ni pacíficos a la obediencia de la Iglesia» (+Olaechea 249), cosa que hicieron muchas veces, con su autoridad patriarcal, caciques y maestros, alguaciles y fiscales indios. Un caso notable es el de los grupos de familias cristianas tlaxcaltecas que se fueron a vivir con los chichimecas con el fin de evangelizarlos. Otras veces se dieron admirables iniciativas apostólicas personales, como la de aquel Antonio Calaimí, jirara oriundo de Nueva Granada, que se adentró en la cordillera para suscitar la fe en Cristo, sin más arma que un clarín prendido al cinto, y que consiguó la conversión de algunas tribus de indios betoyes. Éste, cuando se veía acosado por indios hostiles, lograba ahuyentarlos sin hacerles daño con un clarinazo restallante (ib. 249).

Pero quizá un caso, muy seguro y documentado, contado por Cieza de León (1518-1554), pueda hacernos gráfico el estilo de aquel apostolado indio de primera hora, muy al modo de San Juan Diego. Este soldado y cronista extremeño quedó tan impresionado cuando supo de ello, que al sacerdote que se lo contó le rogó que se lo pusiera por escrito. Después, en su Crónica del Perú, transcribió la nota tal como la guardaba:

«Marcos Otazo, clérigo, vecino de Valladolid, estando en el pueblo de Lampaz adoctrinando indios a nuestra santa fe cristiana, año de 1547… Vino a mí un muchacho mío que en la iglesia dormía, muy espantado, rogando me levantase y fuese a bautizar a un cacique que en la iglesia estaba hincado de rodillas ante las imágenes, muy temeroso y espantado; el cual estando la noche pasada, que fue miércoles de Tinieblas, metido en una guaca, que es donde ellos adoran [el ídolo], decía haber visto un hombre vestido de blanco, el cual le dijo que qué hacía allí con aquella estatua de piedra. Que se fuese luego, y viniese para mí a se volver cristiano». Don Marcos se lo tomó con calma, y no fue al momento. «Y cuando fue de día yo me levanté y recé mis Horas, y no creyendo que era así, me llegué a la iglesia para decir misa, y lo hallé de la misma manera, hincado de rodillas [la infinita capacidad india para esperar humildemente, como Juan Diego en el arzobispado]. Y como me vio se echó a mis pies, rogándome mucho le volviese cristiano, a lo cual le respondí que sí haría, y dije misa, la cual oyeron algunos cristianos que allí estaban; y dicha, le bauticé, y salió con mucha alegría, dando voces, diciendo que él ya era cristiano, y no malo, como los indios; y sin decir nada a persona ninguna, fue adonde tenía su casa y la quemó, y sus mujeres y ganados repartió por sus hermanos y parientes, y se vino a la iglesia, donde estuvo siempre predicando a los indios lo que les convenía para su salvación, amonestándoles se apartasen de sus pecados y vicios; lo cual hacía con gran hervor, como aquel que está alumbrado por el Espíritu Santo, y a la continua estaba en la iglesia o junto a una cruz. Muchos indios se volvieron cristianos por las persuasiones deste nuevo convertido»(cp.117).

Eso es exactamente lo que Juan Diego hacía esos mismos años en la ermita del Tepeyac. Ya se ve que el Espíritu Santo obraba en el Perú y en México las mismas maravillas.

–Primera expansión misionera

Termino con este artículo –nº 39– mi exposición general de la Evangelización de América, y en especial la de México. Seguiré, Dios mediante, escribiendo sobre algunas figuras misionales excelentes, y sobre otras regiones de América.

Los franciscanos llegaron a México en 1523, los dominicos en 1526, y los agustinos en 1533. Aunque no es fácil proporcionar datos con exactitud, pues las cifras del contingente misionero y del número de conventos experimentaron frecuentes cambios, diremos, siguiendo a Ricard, que en 1559 había en México 802 misioneros: 330 franciscanos, 210 dominicos y 212 agustinos (159).

Hacia 1570, en menos de 50 años, se habían establecido en México unos 150 centros misionales, 70 franciscanos, 40 dominicos y 40 agustinos. Fue a mi parecer, y al de grandes historiadores, una expansión misionera tan formidable como no se ha dado nunca en la historia de la Iglesia, salvo en el tiempo de los Apóstoles.

Todo fue obra del amor de Cristo a los indios americanos.

A él la gloria por los siglos. Amén.

José María Iraburu, sacerdote

Bibliografía de la serie Evangelización de América

Los comentarios están cerrados para esta publicación.