(680) Alegres en la esperanza. 11– Espiritualidad providencial - Beata Elisabetta Canori

–¿Dos temas en un post?

–Sí. El primero es una síntesis de la espiritualidad providencial. Y el segundo es un ejemplo muy estimulante de la misma.

Ya es hora de que intentemos hacer una síntesis de la espiritualidad cristiana en relación a su naturaleza providencial. Pretenderlo es una tarea difícil, pues toda la espiritualidad, si es cristiana, ha de ser providencial. Pero lo intentaré, enumerando sus rasgos principales.

* * *

1) El misterio de la Providencia debe ser contemplado, meditado y adorado en toda su majestuosa grandeza, en toda su belleza fascinante. Eso sí, contemplar no es comprender. Dios da a los que sinceramente le buscan luz suficiente para ir conociendo Su voluntad en medio de las turbulencias y cambios de la vida temporal. Pero no siempre desvela en forma clara sus designios, que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida.

Es verdad que algunos hombres, elegidos por Dios para ciertas altas misiones en la Iglesia –los fundadores de congregaciones religiosas, por ejemplo– reciben de él luces especiales para entender la época, o algunos aspectos de ella, y para captar ciertos planes concretos de la Providencia. Otros hay que cumplen en el mundo con fidelidad misiones importantes de Dios sin apenas entender conscientemente los planes divinos. En todo caso, sí puede decirse en términos generales que cuanto más espiritual y santo es un cristiano, con más facilidad capta la providencia de Dios sobre sí mismo, sobre su tiempo, personas y obras.

No conviene, sin embargo, que el cristiano pretenda conocer los designios de la Providencia con una curiosidad exigente, tratando de eludir la presunta dureza de caminar en pura fe. Él quiere andar con un plano bien claro, dominando su propio caminar. Pero ya dice San Juan de la Cruz que el hombre «para llegar a Dios antes ha de ir no entendiendo que queriendo entender» (2Subida 8,5; +Llama 3,48).

El cristiano carnal quiere «comprender» a Dios, quiere dominarlo –saber es dominar–, es decir, roza la tentación de querer «ser como Dios» (Gén 3,5). Por eso, como no conoce el misterio de la providencia, o bien la niega («Dios no interviene para nada en el mundo»), o bien se abstiene de contemplarla. Le molesta que sus preguntas («¿Son pocos los que se salvan?», Lc 13,23; «¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel?», Hch 1,6), no reciban una respuesta comprensible. El cristiano espiritual, por el contrario, no niega la providencia de Dios, ni la relega a un olvido desdeñoso, sino que humildemente la contempla día a día, dilatando así su corazón en la adoración del Altísimo inefable, cuyos planes sin inescrutables.

2) La espiritualidad providencial nos permite ver el amor de Dios en todo lo que sucede. No entendemos nada de lo que pasa, si no alcanzamos a ver en ello el amor de Dios en acción. Entendemos nuestra vida, la de nuestros hermanos, el desenvolvimiento de la historia, las vicisitudes de las naciones y de la misma Iglesia, en la medida en que vemos el amor de Dios como la dirección constante de ese río de situaciones tantas veces, en sí mismas, erradas o culpables.

2) Hemos de dar gracias a Dios y alegrarnos por los designios de su providencia. Y eso sea cual fuere nuestra situación, la del mundo y la de la Iglesia. Sea cual fuere nuestro grado de comprensión de cuanto sucede. Lo cierto es que «el Señor deshace los planes de las naciones, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad» (Sal 32,10-11). Por tanto, canten de alegría las naciones, porque el Señor rige el mundo con justicia, y gobierna las naciones de la tierra (Sal 66).

3) Una serena confianza caracteriza el corazón de los cristianos. Pase lo que pase. El hombre necio y carnal vive en la inquietud, en la vana alegría, se altera por cualquier cosa, es «una caña agitada por el viento» (Mt 11,7). El cristiano sabio y espiritual guarda siempre su alma confiada en la Providencia, porque se fía de la amorosa solicitud de Dios con los pajaritos, los lirios y las flores, y más aún con sus hijos (Mt 6,25-34). Nuestra vida está en las manos de un Dios que nos ama, y que todo lo gobierna. El, que ha querido ser nuestro Padre, conoce nuestras necesidades (6,32), y hasta el número de nuestros cabellos (10,30). Vivamos, pues, con paz y confianza, aunque tengamos que pasar por valle de tinieblas, seguros de que él va con nosotros (Sal 22,4). Por otra parte, «¿quién de vosotros, a fuerza de preocuparse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida?» (6,27).

4) Nuestra voluntad queda en la paz cuando nada desea al margen de la voluntad de Dios, la que sea, la que su providencia nos vaya manifestando en cada momento. No nos inquietamos por el mañana, que ya el mañana tendrá sus propias inquietudes. Acallamos y moderamos nuestros deseos, como un niño en brazos de su madre (Sal 130). Le basta a cada día su afán (Mt 6,34). Quede la inquietud y ansiedad para el que no se apoya en Dios, sino en sí mismo o en la criatura, porque es «maldito el hombre que en el hombre pone su confianza, y de la carne hace su apoyo, y aleja su corazón de Yavé» (Jer 17,5).

5) Este abandono confiado en la Providencia divina ha marcado muy profundamente la espiritualidad del pueblo cristiano, y se ha expresado durante siglos en numerosas y frecuentes expresiones del habla común. Creo que hoy es también aconsejable emplear alguna de estas breves y potentes declaraciones de la fe y de la esperanza en el Señor que todo lo gobierna.

«Que sea lo que Dios quiera», «Dios proveerá», «Dios dirá», «Dios quiera que»…, «Si Dios quiere» (+Sant 4,15), «Con el favor de Dios», «Gracias a Dios», «Así nos convendrá», «No hay mal que por bien no venga», «Todo está en manos de Dios», «Dios escribe derecho sobre renglones torcidos», «Dios da la ropa según el frío», «Dios aprieta, pero no ahoga», «El hombre propone y Dios dispone», etc. Esta sobreabundancia verbal nos asegura que el pueblo cristiano ha tenido siglos de muy profunda fe en la Providencia divina.

6) El abandono en la Providencia divina nos guarda en la paz. Los cristianos hemos de querer las cosas que nos parecen buenas y oportunas, y las debemos pretender con empeño, cierto. Pero sin apegos carnales, sin agobios, sin prisas, guardando el corazón siempre libre de todo lazo, siempre suelto en docilidad incondicional al impulso, tantas veces imprevisible, del Espíritu Santo, en una ofrenda vital incesante: «No se haga mi voluntad, sino la Tuya» (Lc 22,42).

Santa Teresa: «Vuestra soy, para Vos nací, - ¿qué mandáis hacer de mí?… Dadme muerte, dadme vida - dad salud o enfermedad, - honra o deshonra me dad, - dadme guerra o paz cumplida, - flaqueza o fuerza a mi vida, - que a todo diré que sí. - ¿Qué queréis hacer de mí?… Sólo hallo paz aquí».

7) Si confiamos en la Providencia, tendremos absoluta fortaleza y paciencia en las pruebas, porque en Dios tenemos puesta toda nuestra esperanza. Nada podrá con nosotros: ni hambre, ni angustia, ni persecución, ni criatura de arriba o de abajo: nada «podrá arrancarnos al amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro» (Rm 8,35-39).

7) Si contemplamos la providencia de Dios en la cruz de Cristo, sabremos contemplar el amor divino en la cruz que suframos, sea cual fuere, por ignominiosa, dura, falsa, calumniosa, arbitraria, injusta que sea. «No resistáis al mal” ( Mt 5,39). «¿Por qué no preferís sufrir la injusticia?» (1Cor 6,7; cf. 1Pe 2,18-23).

8) Los santos nos dan ejemplo de audacia evangélica porque confían en la Providencia. Ellos tienen una fe muy viva en que «lo que es imposible a los hombres, es posible para Dios» (Lc 18,27). Intentan confiadamente su propia santificación y la de sus hermanos. No se desconciertan ante los peores desastres y las mayores injusticias. Acometen empresas espirituales que a la prudencia de la carne parecen descabelladas. Llevan la pobreza hasta unos límites de despojamiento que se dirían locura.

La explicación de todo esto es muy sencilla: son hijos de Dios que confían en la providencia del Padre celestial. «Con tu auxilio embestimos al enemigo, en tu Nombre pisoteamos al agresor: pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo, y derrotas a nuestros adversarios» (Sal 43,6-9).

9) El espíritu providencial hace de los cristianos peregrinos y forasteros en este mundo, y ciudadanos del cielo (1Pe 2,11; Flp 3,20). Son como un niño, llevado de la mano de su padre por una ciudad: no sabe a dónde va, ni menos por dónde va, pero está absolutamente confiado y tranquilo. Le basta con que lo sepa su padre, y no soltarse de su mano.

* * *

–La vía del abandono

El abandono confiado en la Providencia divina –tal como lo hemos ido contemplando– llega a constituir en la historia de la espiritualidad una de las escuelas de espiritualidad cristiana más perfecta. Siendo tan alta como sencilla, es una espiritualidad asequible a todos los cristianos, sea cual fuere su condición o estado (+Catecismo 305).

Esta espiritualidad, netamente evangélica y fundamentada en la teología de la Providencia, establecida sobre todo por San Agustín y Santo Tomás, ha tenido muy altos exponentes, entre los que citaremos a Santa Catalina de Siena en el Diálogo, a San Francisco de Sales en L’Amour de Dieu, a Bossuet en su Discours sur l’acte d’abandon à Dieu, a Santa Teresita del Niño Jesús en su caminito de la infancia espiritual, a Dom Vital Lehodey en Le saint Abandon, o al padre Garrigou-Lagrange en La Providence et la confiance en Dieu; fidélité et abandon.

Conscientes de que «todo está sometido a la Providencia no solamente en general, sino en particular, hasta en el menor detalle» (STh I,22,2), conocemos que «por encima de la secuencia de hechos exteriores de nuestra vida, hay una serie paralela de gracias actuales que nos son ofrecidas» cada día por Dios (Garrigou-Lagrange 265). Y así, de una parte, queremos ser fieles a la voluntad divina, ofrecida como gracia en «las pequeñas cosas» de cada «momento presente»; y de otra, queremos abandonarnos, haciéndonos como niños, sin ninguna inquietud, a todo lo que el Padre celestial, el Hijo rey del universo, y el Espíritu Santo, alma de la Iglesia, quieran disponer en su Providencia divina, llena de sabiduría y omnipotencia, justicia y misericordia.

Para complementar la doctrina espiritual de la Providencia, añado ahora un ejemplo muy elocuente.

* * *

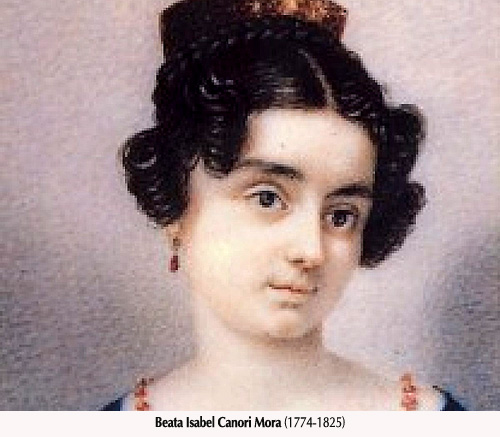

La Beata Isabel Canori Mora

En varios textos (*) he expuesto la necesidad de que los caminos habituales de la vida secular sean rectificados según el Evangelio, para facilitar el progreso de todos los cristianos, también el de los laicos, hacia la perfecta santidad. Es preciso, sin embargo, recordar dos cosas: 1ª, que a la mayor parte de los seglares, por incapacidad personal o por limitaciones circunstanciales, no les es apenas posible rectificar los caminos por los que anda, como no sea en ciertos aspectos más graves; y 2ª, que sin duda alguna es posible caminar rectamente por caminos torcidos.

(*) (Caminos laicales de perfección, Gratis Date, Pamplona 2008, 3ª ed, pgs. 14-16; Evangelio y utopía, ib. 1998, passim).

Los dos puntos señalados son posibilitados por la gracia omnipotente y bondadosa de la Providencia divina. En los artículos precedentes a éste ya he mostrado suficientemente que Dios providente puede santificar y santifica no pocas veces a través de circunstancias buenas y de otras malas.

Pero para mostrarlo y demostrarlo más vivamente voy a referir como ejemplo la santificación maravillosa de la Beata Elisabetta Canori Mora (1774-1825). El 24 de abril de 1994, en la basílica de San Pedro, el papa San Juan Pablo II beatificó a esta santa mujer romana, mostrándola así a todo el pueblo cristiano «como esposa y madre ejemplar, entregada a una fidelidad sacrificada, en los valores más exigentes y permanentes del Evangelio».

Con un par de citas de su Diario trataré de dar una síntesis hagiográfica de su admirable vida: La mia vita nel cuore della Trinità. Diario della Beata Elisabetta Canori Mora, sposa e madre. (Libr. Edit. Vaticana 1996, 749 pgs.)

A los 12 años Isabel, «por orden del Señor», hace voto de castidad (La mia vita 3). Pero ganada más tarde por la vanidad del mundo, olvida y qubranta su voto, queriendo evitar las penalidades de su casa paterna, en 1796, a los 22 años, se casa con el abogado Cristóbal Mora. Ella entiende más tarde que este paso fue un «temerario atentado» (6), un «enorme delito» (7), un «nefando perjurio» (nn. 156 y 184). De su matrimonio nacieron cuatro hijas, de las que sobrevivieron dos: Mariana y Lucina, que será monja y escribirá la vida de su madre.

Poco después de la boda, Cristóbal toma una amante. Y aunque muchos, hasta su mismo confesor, sugieren a Isabel que pida a la Iglesia licencia de separación, ella decide seguir con su marido, ofreciendo por su conversión el sacrificio de su vida y su incesante oración. También su caridad alcanza a la amante de su marido, no permitiendo que sobre ella se hable con resentimiento, y expresando su deseo de «tenerla junto a sí en el paraíso».

Isabel, pues, anda, sin poder evitarlo, por caminos completamente torcidos. Al casarse se ha desviado de su vocación genuina y se ve después obligada a vivir en una situación conyugal y familiar desastrosa. Sin embargo, el Salvador providente y misericordioso la guarda de todo mal, y la hace crecer más y más en su santo amor, concediéndole altísimas gracias de contemplación. En 1803, a los 29 años, recibe de Dios sus primeras experiencias místicas. Su Diario íntimo consigna de 1807 a 1824 las maravillas obradas en ella por el Señor. Su admirable vida de oración y penitencia va siempre entrelazada con sus deberes de esposa y madre, y con su entrega a los pobres y enfermos. Es tal su identificación constante e incondicional con la divina Providencia, que atraviesa el fuego de calamidades indecibles, sin quemarse, sin perder nunca la paz, la confiaza y la alegría. Si alguna vez en su Diario se muestra dolorosa, es cuando alude a sus pecados o a los pecados del mundo, y más si se dan dentro de la Iglesia. Pero apenas se queja de su atormentada situación familiar. Todas sus penas las vive en la Pasión de Cristo, ofreciéndose con Él en sacrificio, por la mayor gloria de Dios, por la salvación de los hombres, y la conversión de su pecador esposo.

En 1807 ingresa en la Orden Tercera Trinitaria, bajo la dirección espiritual del padre Fernando de San Luis Gonzaga, trinitario descalzo. Éste es también director de otra terciaria, la beata Ana María Taigi (1769-1837), amiga de Isabel, casada con un portero, madre de siete hijos y gran mística.

Muere Isabel en 1825. Y poco después Cristóbal, vencido por la santidad de su difunta esposa, reconoce sus pecados, se hace terciario trinitario (1825), ingresa como hermano lego en los franciscanos (1834), y más tarde recibe entre ellos el sacerdocio. Muere en 1845 con fama de santidad.

La beata Isabel, como hemos visto, pasa la mayor parte de su vida por circunstancias terribles. Sin embargo, prevalece normalmente en su ánimo la luminosidad contemplativa, la alegría en Cristo. Las páginas de su Diario nos muestran con gran frecuencia una Isabel inundada de alegría –«gozaba verdaderamente un paraíso de delicias» (La mia vita 89)–, y es tal la abundancia desbordante de las gracias divinas que a veces se atreve a pedirle al Señor que no las aumente: «Basta, mio Dio; basta, non più» (133).

Pero a veces, sin embargo, el Señor le hace ver el pecado del mundo, y ella sufre indeciblemente y se deshace en lágrimas, viendo el rechazo generalizado del amor de Dios. Es lógico: tanto se goza en el amor de Dios, tanto se duele al verlo rechazado. A los 44 años, por ejemplo, tiene esta visión mística sobre la situación del mundo secular. Así estaban entonces las cosas del mundo. Y así están ahora.

«El día 15 de noviembre de 1818 mi pobre espíritu fue favorecido por el Señor en la oración con una gracia particular. Me vi envuelta en un interno reposo, y mi pobre alma gozaba en el descanso de la dulce presencia de su amado Señor, que, por medio de intelectuales ilustraciones, me daba particular conocimiento de sus justísimos juicios.

«Mi pobre alma se mantenía abismada en sí misma y, llena de santo temor, estaba plena de admiración, penetrando los divinos juicios de Dios, inescrutables. Estaba toda entera penetrada de profundo respeto y de interna veneración; mi corazón estaba lleno de santo temor y, con toda reverencia, adoraba profundamente los eternos y divinos juicios de Dios, que por su pura bondad me hacía comprender con suma claridad.

«El alma, en este conocimiento, se complacía en su amorosísimo Dios, encontrando sus divinos juicios todos santos, todos rectos, todos justos. Oh, cómo el alma se deshacía de complacencia, de gozo, de amor, en el conocimiento de las perfecciones de su único amado.

«Pero cuando estaba gozándome en este sumo bien, que no sé ni puedo expresar, me vi inundada de una nueva ilustración, y de repente me fue mostrado el mundo. Veía yo a éste todo revuelto, sin orden, sin justicia, llevando en triunfo los siete vicios capitales, y por todas partes veía reinar la injusticia, el engaño, el libertinaje y toda clase de iniquidad. El pueblo, abandonado a las malas costumbres, sin fe, sin caridad, todos inmersos en el desenfreno y en las perversas máximas de la moderna filosofía.

«¡Dios mío!, qué dolor experimentaba mi pobre espíritu al ver que toda aquella gente tenía una fisonomía más de bestias que de hombres. Qué horror sentía mi espíritu viendo a estos hombres así desfigurados por el vicio.

«Yo me veía en una altura grande, como separada de este lugar tan miserable, y por medio de una luz que iluminaba aquel oscuro mundo bajo, veía todas aquellas iniquidades que he dicho y, por medio de la gracia que se me había infundido, conocía la profunda malicia de estas miserias. ¡Cómo se afligía mi pobre corazón, cuántas lágrimas vertía viendo tanta iniquidad!

«Pero otra vez, en un instante, cambia la escena. Se me manifiesta la indignación de Dios, que de pronto circunda a todo el mundo, haciendo probar a aquel pueblo de malas costumbres el rigor de su justísima y rectísima justicia.

«Mi pobre espíritu, al ver la indignación de Dios sobre aquellos miserables, lleno de terror y de espanto gemía, y con abundantes lágrimas deploraba su mísera suerte, y reconcentrada toda en mí misma, me humillaba profundamente, e incesantemente alababa y bendecía la infinita bondad de Dios por haberme sustraído de tan tremenda ruina, reconociendo que por mis pecados había merecido cualquier castigo.

«De nuevo, sin embargo, vuelvo a bajar la mirada sobre el mundo, y veo los enormes trabajos que por todos lados lo rodean. Todas las cosas sensibles que aparecen sobre la tierra las veo sin orden, sin armonía, todo en rebelión, todo confuso. El orden de la naturaleza está todo desconcertado. Sólo con mirar la tierra se alcanza a ver la indignación de Dios. Todo el mundo, entonces, se ve como una inmensa desolación.

«Oh, qué gritos, cuántas lágrimas, cuántos suspiros de débiles voces se oían resonar de aquel teatro de amarguras. Veía también en medio de tanta gente malvada un demonio horrible que recorría el mundo con gran soberbia y altanería. Mantenía a los hombres en una penosa esclavitud, y con imperioso orgullo quería que todos los hombres le estuvieran sujetos, y que renunciaran a la fe en Jesucristo, por la inobservancia de sus santos mandamientos, por entregarse al libertinaje y a las doctrinas perversas del mundo, aceptando la vana y falsa filosofía de nuestros modernos y falsos cristianos.

«Oh, qué miseria tan grande, que hay que deplorar verdaderamente con infinitas lágrimas. Ver que detrás de estas falsas doctrinas corrían locamente toda clase de personas, de todo rango, de toda edad, no sólo seglares, sino también eclesiásticos de todos los grados, tanto seculares como regulares.

«En un estado tan deplorable mi pobre espíritu lloraba amargamente, y se conmovía todo al ver tan ofendido, tan traicionado y ultrajado, un Dios que siendo la misma bondad, merece ser amado. Era tan grande mi pena que de verdad creía que me moría en ese momento de un golpe mortal, tan grande era la aflicción de mi pobre espíritu, al ver tan ofendido a mi amorosísimo Dios.

«¡Qué cosa no habría yo hecho, qué no habría padecido por compensar las graves injurias que estos falsos cristianos hacían contra el eterno Dios!En esta situación, mi pobre alma se ofreció a padecer cualquier pena que fuera, cualquier trabajo, cualquier maltrato diabólico. Presenté esta pobre ofrenda mía al eterno Padre divino, uniendo mi sacrificio al de su santísimo Hijo, y le pedí que, por los infinitos méritos de Jesucristo, se dignase recibir mi pobre sacrificio, prometiendo entregarme a ejercitar con más rigor y dureza la penitencia, el ayuno, la oración, las vigilias, como, con la gracia de Dios, cumplí exactamente, con el permiso de mi buen padre espiritual» (La mia vita n. 411, pgs. 428-430). «Dios eterno, por su infinita bondad, quiso aceptar mi pobre ofrenda» (Ib. 412)-

* * *

El mal del mundo es un abismo oscuro y misterioso, pues es la sombra del misterioso amor divino rechazado. Acerca de él, en bastantes ocasiones, se ha pronunciado el Magisterio apostólico en los últimos dos siglos con especial autoridad docente. Cuando son otros los que hablan, filósofos y teólogos, historiadores y sociólogos, su palabra no ofrece lógicamente un crédito semejante, pues en buena parte expresan sobre el mundo sus propias ideas, ya que no suelen alcanzar a «verlo». Por el contrario, los místicos «ven» el mundo por los ojos de Cristo, y no dicen de él su propio pensamiento –que a veces ni siquiera lo tienen–, sino desde la realidad que alcanzan a ver: «Dios providente gobierna todo lo que ha creado, con absoluto dominio, justicia y misericordia».

San Juan de la Cruz hace notar que lo propio del místico contemplativo es «conocer por Dios las criaturas, y no por las criaturas a Dios; que es conocer los efectos por su causa, y no la causa por sus efectos, que es conocimiento trasero, y esotro esencial» (Llama 4,5).

La realidad del mundo secular es, pues, la que los místicos ven y describen, no la que nosotros podamos imaginar desde nuestro temperamento, nuestras ideas y observaciones. Y ellos nos descubren que hay en el mundo moderno, también en el pueblo cristiano, una sobreabundancia de pecado, que provoca la indignación de Dios.

Ante eso sólo cabe unirse al Redentor por el ayuno y la oración, la penitencia y la cruz, y por la sobreabundancia de obras buenas, que, tal como está el mundo, tendrán que ser heroicas. La extraordinaria grandeza de los bienes que la Providencia divina quiere realizar en nuestro tiempo está en proporción a la extraordinaria grandeza de los males. Hoy los cristianos sólo podremos rechazar lo que es indigno de nuestro nombre y realizar cuanto en él se significa, si nos abrimos con una esperanza infinita a los designios del amor de Dios sobre la humanidad.

La Beata Isabel viene a declarar, como San Pablo:–Cada día muero.–Abundan en mí los padecimientos por Cristo, y sobreabunda en mí su consolación.

«Alegraos siempre en el Señor» (Flp 4,4). «Vivid alegres en la esperanza» (Rm 12,12).

* * *

Es bueno dar gracias al Señor y tañer para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, porque tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos (Sal 91,2-5).

José María Iraburu, sacerdote

Los comentarios están cerrados para esta publicación.