(498) Evangelización de América –40. México. Los agustinos. Fray Antonio de Roa, misionero penitente

–¿Y cuándo llegaron a México los agustinos?

–Lo dije al final de mi anterior artículo (497). En 1533. Ya sé que me lee siempre, pero ponga más atención, enterándose bien de lo que lee.

–Agustinos en México

En 1533, al poco tiempo de la conquista de México, siete agustinos, guiados por fray Francisco de la Cruz, llamado «el Venerable», iniciaron allí su labor misionera. Dos años después, consiguió fray Francisco en España seis compañeros más. Y al año siguiente logró para la Nueva España otros doce misioneros, entre los cuales fray Antonio de Roa.

De esta expedición formó parte un notable catedrático de Salamanca, Alonso Gutiérrez que, ganado a última hora por «el Venerable», pasó a México, donde profesó en la Orden con el nombre de fray Alonso de la Veracruz. Fue éste, como decía Cervantes de Salazar, «el más eminente Maestro en Artes y en Teología que hay en esta tierra».

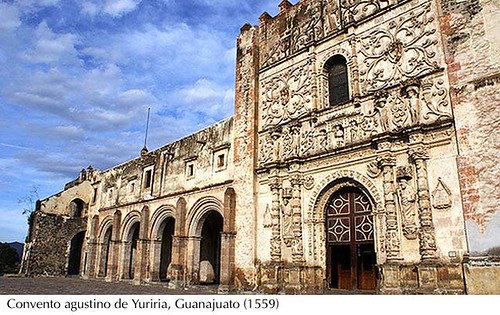

En los cincuenta años siguientes, la Orden funda unos 40 conventos, extendiendo su labor misionera en tres direcciones: al sur de la ciudad de México, hacia Tlapa y Chilapa; al norte, entre México y Tampico; y al noroeste, especialmente en Michoacán (Ricard, Conquista 156-157).

Los agustinos, como los franciscanos –no tanto los dominicos–, trabajaron con dedicación en la enseñanza, comprendiendo su necesidad para la evangelización, Y ya en 1537 tenían en México un colegio en el que, con la doctrina cristiana, se enseñaba a leer, escribir y gramática latina. Y en 1540 fundaron un convento y colegio en Tiripitío, Michoacán. Algunos consideran que fue «la primera Universidad de México. Puede que sea una exageración –escribe Francisco Martín Hernández–, pero de lo que no cabe duda es de que fueron los agustinos, con fray Alonso de Veracruz, los primeros en organizar intelectualmente los estudios en el ámbito de su corporación religiosa» (AV, Humanismo cristiano 96).

«Fueron quizá los agustinos –estima Ricard–, entre las tres órdenes, quienes mayor confianza mostraron en la capacidad espiritual de los indios. Tuvieron para sus fieles muy altas ambiciones, y éste es el rasgo distintivo de su enseñanza. Intentaron iniciar a los indios en la vida contemplativa» (198).

Las tres órdenes misioneras primeras de México tuvieron como dedicación fundamental la fundación y asistencia de pueblos de indios. «Sin embargo, en el arte de fundar pueblos, civilizarlos y administrarlos se llevaban la palma los agustinos, verdaderos maestros de civilización» (235). Este empeño lo realizaron principalmente en la región michoacana durante la primera evangelización.

También se destacaron los agustinos, con los franciscanos, en la fundación de hospitales, que existían prácticamente en todos los pueblos administrados por ellos. Estos hospitales no eran solamente para los enfermos, sino que eran también albergues de viajeros, y verdaderos institutos de vida social y económica. He de ocuparme más de ellos al tratar del obispo Vasco de Quiroga. Pero ahora dedicaré mi atención a uno de los más grandes misioneros agustinos de México.

–Fray Antonio de Roa se va a México

Conocemos bien la historia admirable del agustino fray Antonio de Roa por la Crónica de la Orden de N. P. S. Agustín en las provincias de la Nueva España, escrita por el padre agustino Juan de Grijalva, y publicada en México en 1624. Y también por el libro del notable presbítero mexicano Lauro López Beltrán (1904-2001), Fray Antonio de Roa, taumaturgo penitente (IUS, México 1969, 2ª ed.)

Fernando Alvarez de la Puebla, distinguido caballero castellano, y Doña Inés López, en la villa burgalesa de Roa, perteneciente a la diócesis de Osma, tuvieron en 1491 un hijo a quien llamaron Fernando. De su madre recibió éste una formación espiritual que habría de valerle para toda su vida. «Su madre, asegura Grijalva, fue tan piadosa y buena cristiana que fue maestra de este gran contemplativo» (II,20), como se vio más tarde, siendo ya religioso. Desde chico «le llamaban el niño santo», y era «la estatura y los miembros bien proporcionados, y de robusta salud. Hombre de grandísima verdad, y de discreta conversación, muy piadoso con los pobres, humilde y templado».

La precocidad religiosa de este joven da ocasión a que sea nombrado a los 14 años, siendo laico, canónigo de la Colegiata de Canónigos Regulares de San Agustín en Roa, función que desempeña día a día con la mayor fidelidad, aunque siempre se resiste a ser ordenado sacerdote. En 1524, a los 33 años, pasa a la vida religiosa, ingresando en los agustinos de Burgos, atraído por su devoción al santo Cristo Crucificado que allí se venera. Toma entonces el nombre de fray Antonio de Roa, profesa en 1528, y venciendo los frailes sus muchas resistencias, es ordenado sacerdote poco después. En 1536, como ya dije, fray Francisco de la Cruz, agustino adelantado en México, viaja a España y consigue doce misioneros de su Orden; entre ellos al padre Antonio de Roa (II,20).

Quiere regresar a España

Escribe Grijalva: «Vino este santo varón a estas partes el año de 1536, y quedó España tan triste cuanto nosotros alegres. La celda en que vivió en Burgos, que fueron doce años, era tan estimada de todos, que por reverencia no permitían que ninguno viviese en ella» (II,20). Cuando llegaron a México los doce agustinos, Fray Juan de Sevilla, como prior, y el padre Antonio de Roa fueron destinados a misionar lo que el cronista Grijalva llama Sierra Alta, es decir, la hoy llamada Sierra de Pachuca, al noreste de la ciudad de México, en el estado de Hidalgo.

Los indios no vivían en poblaciones, sino diseminados por los riscos. Y por aquella región abrupta y montañosa, cuenta Grijalva, «entraron el Padre F. Juan de Sevilla y el bendito F. Antonio de Roa, corriendo por estas sierras como si fueran espíritus. Unas veces subían a las cumbres, y otras bajaban a las cavernas, que para bajar ataban unas maromas por debajo de los brazos, en busca de aquellos pobres indios, que vivían en las tinieblas. Hallaban gran dificultad en ellos, porque antes que entraran nuestros religiosos, les había hecho el Demonio muchas pláticas, representándoles la obligación que tenían a conservarse en su religión antigua, que viesen los grandes trabajos que padecían ya los de los llanos, después que habían mudado de religión, que ya ni el cielo les daba sus lluvias, ni el sol los miraba alegre, ni los podía sufrir la tierra… Estaban tan persuadidos los indios, y tan acobardados, que aun oir no los querían» (I,19).

No había modo. «En esto pasaron un año entero sin hacer fruto alguno» (I,22). Así las cosas, Fray Antonio, «acordándose de que su vocación fue buscando la quietud y soledad del alma, y pareciéndole que la perdía en aquellos ejercicios, y viendo que era de poco efecto su trabajo, y que aprovechaba poco a los indios; o a lo que siempre se entendió, temiéndose de que no se hacía fruto por culpa suya, y pensando que otros acabarían mejor aquel negocio, como habían acabado otros de la misma dificultad, trató de volverse a Castilla. Propúsolo al Provincial, y tantas razones le dijo, que le convenció y le dio la licencia» (II,20). De este modo, su amigo del alma, «fray Juan de Sevilla se quedó solo [en Atotonilco el Grande] entre aquellas sierras con algunos pocos indios que había llevado de los llanos» (I,22).

Mientras se arreglaba el viaje, se retiró fray Antonio al convento de Totolapan, que ya entonces reunía en su torno una fervorosa comunidad de indios conversos. De uno de ellos, que era mestizo, aprendió el idioma mexicano con tal rapidez y perfección que es para pensar «que tuvo no al mestizo, sino al mismo Dios por maestro» (II,20). Allí servían dos frailes, que se despedazaban para atender nueve pueblos. Y él les veía avergonzado, cada vez más dudoso de su intención de abandonar la Nueva España…

Vuelve a Sierra de Pachuca

Hacia el año 1538, conocedor ya del idioma de los indios, volvió a Sierra Alta, con gran alegría de fray Juan de Sevilla. Y allí, siempre a pie, inició una vida misionera formidable, que habría de extenderse especialmente por las montañas de las Huaxtecas potosina, hidalguense y veracruzana. Logró convertir a muchos indios, y fundó conventos, con sus respectivos templos, en Molango, Xochicoatlán, Tlanchinol, Huejutla y Chichicaxtla. En Huejutla estableció su cuartel general. La iglesia y el convento que él erigió son actualmente la Catedral y el Obispado.

–Cruces contra demonios

En su gran Historia general de las cosas de Nueva España, describiendo el padre franciscano Bernardino de Sahagún a los dioses, ídolos y cultos aberrantes, llega un momento en que se detiene, y se desahoga con esta exclamación:

«Vosotros, los habitantes de esta Nueva España, que sois los mexicanos, tlaxcaltecas y los que habitáis en la tierra de Mechuacan, y todos los demás indios, sabed: Que todos habéis vivido en grandes tinieblas de infidelidad e idolatría en que os dejaron vuestros antepasados… Pues oíd ahora con atención, y entended con diligencia la misericordia que Nuestro Señor os ha hecho por sola su clemencia, en que os ha enviado la lumbre de la fe católica para que conozcáis que él solo es verdadero Dios, creador y redentor… y os escapéis de las manos del diablo en que habéis vivido hasta ahora, y vayáis a reinar con Dios en el cielo» (prólg. apénd. lib.I).

Efectivamente, los indios de Sierra Alta –como aquellos terribles de la barranca de Metzititlán, que aullaban y bramaban cuando el padre Roa se les acercaba–, necesitaban verse liberados del maligno influjo del Demonio por el bendito poder de Cristo Salvador.

Entendiéndolo así el padre Roa, cuenta Grijalva, y «quiso coger el agua en su fuente, y hacer la herida en la cabeza, declarando la guerra principal contra el Demonio. Empezó a poner Cruces en algunos lugares más frecuentados por el Demonio, para desviarlo de allí, y quedarse señor de la plaza. Y sucedía como el santo lo esperaba, porque apenas tremolaban las victoriosas banderas de la Cruz, cuando volvían los Demonios las espaldas, y desamparaban aquellos lugares. Todo esto era visible y notorio a los indios» (I,22).

–Verdadera fraternidad

Nunca dejaba ya el padre Roa aquellas montañas, donde misionaba y servía incansablemente a los indios, como no fuera para visitar unas horas a su gran amigo, fray Juan de Sevilla, prior en Atotonilco el Grande. Se encontraban en la portería, conversaban un bueno rato, no más de una hora, se confesaban mutuamente y, sin comer juntos, volvía Roa a sus lugares de misión. En la portería del convento de Atotonilco están pintados los dos amigos, unidos en un abrazo, con una inscripción debajo: «Hæc est vera fraternitas».

–Asalto al ídolo máximo de los huaxtecos

En Molango, ciudad de unos cuarenta mil habitantes, había un ídolo traído hace mucho tiempo de Metztitlán, de nombre Mola, que era el principal de todos los ídolos de la zona. En torno a su teocali piramidal de 25 gradas, donde era adorado, había gran número de casas en las que habitaban los sacerdotes consagrados a su culto. Allí, un día de 1538, convocó el padre Roa a todos los sacerdotes y fieles idólatras, que se reunieron a miles. Sin temor alguno, el santo fraile desafió al demonio, que por aquel ídolo hablaba con voz cavernosa, y le increpó en el nombre de Cristo para que se fuera y dejara de engañar y oprimir a los indios. Luego, desde lo alto del templo, rodeado de sacerdotes y sirvientes del ídolo, predicó a la multitud con palabras proféticas de fuego. Hasta que, en un momento dado, los mismos sacerdotes y sus criados arrojaron el ídolo por las 25 gradas abajo, quedando de cabeza. En seguida, el furor de los idólatras desengañados hizo pedazos al ídolo al que tantas víctimas habían ofrecido. Y «esto que he contado –dice Grijalva– es de relación de los indios, que por tradición de sus padres lo refieren por cosa indubitable».

Una vez terraplenado el lugar, se construyó allí una capilla dedicada a San Miguel, el gran arcángel vencedor del demonio. Digamos de paso que no pocos de los muchos santuarios que en México hay dedicados a San Miguel tienen en sus orígenes historias análogas.

–El Santo Cristo de Totolapan

A unos 125 kilómetros de la ciudad de México se halla el pueblo de Totolapan, cuyo primer evangelizador y prior, en 1535, fue el agustino fray Jorge de Avila, que edificó casa y convento, y que desde allí evangelizó otros ocho pueblos del actual estado de Morelos. Pues bien, fray Antonio de Roa en 1542 fue nombrado prior de San Guillermo Totolapan, allí precisamente donde aprendió la lengua mexicana, cuando pensaba volverse a España. Tenía entonces 51 años, y su enamoramiento de Cristo Crucificado iba haciéndose cada vez más profundo…

Por aquellos años, apenas llegaban imágenes de España y no había en el lugar todavía quien las hiciese. Y el padre Roa, acostumbrado a orar en Burgos ante aquel famoso cristo de los agustinos, tenía muy vivos deseos de conseguir un hermoso crucifijo, y «lo había pedido muchas veces con devoción y ahínco».

Y un día de 1543, el quinto viernes de Cuaresma, el portero avisa al prior Roa que un indio ha traído un crucifijo para vender. Fray Antonio corre allí, desenvuelve el cristo del lienzo en que el indio lo traía, y sin hacer caso del indio, toma el crucifijo, besa sus pies y su costado, lo venera con emocionadas palabras, y se apresura a colocarlo en la reja del Coro, donde siempre había deseado tenerlo. En seguida llama a los frailes para darles tan buena nueva… Pero cuando trata de dar razón del indio, advierte que, absorto en el cristo, ni se ha fijado en él. Corren entonces a la portería, al pueblo, a los caminos, pero del indio nunca más se sabe nada.

En 1583, cuarenta años más tarde, los agustinos trasladaron el crucifijo a su gran convento de México, donde esperaban que podría recibir más culto, y para ello, al parecer, lo sacaron de noche y ocultamente por una ventana que todavía se muestra. En 1861, con motivo de la exclaustración decretada por Benito Juárez, los agustinos hubieron de abandonar su grandioso templo de la ciudad de México. Y fue entonces, tras doscientos setenta y ocho años de ausencia, cuando el pueblo de Totolapan consiguió recuperar su santo cristo, y lo trajo cargando con él desde México. Éste es el origen del Santo Cristo de Totolapan, tan venerado hasta el día de hoy.

–Fray Juan de Grijalva (1580-1638)

Hasta aquí la historia del padre Roa viene a ser relativamente normal. Pero los capítulos de su vida en los que entramos ahora son en muchos aspectos tan increíbles, que se nos hace necesario presentar primero a quien fue su biógrafo, para fundamentar así su credibilidad.

El mexicano agustino fray Juan de Grijalva, nacido en Colima en 1580, fue para la historia de su Orden lo que Dávila Padilla para los dominicos, o lo que Motolinía y Mendieta fueron para los franciscanos. Personalidad muy distinguida entre los agustinos de la Nueva España, fue prior en Puebla y en México, profesor y rector del Colegio de San Pablo, Definidor, confesor del Virrey y, lo que más nos importa, fue también nombrado Cronista de su provincia agustiniana.

De todos los conventos, en efecto, le fue entregada documentación histórica de primera mano, y basándose siempre en datos orales o escritos ciertos –él mismo dice que recibió «muy copiosas relaciones, pero no todas fueron dignas de la historia»–, en 1622 terminó de escribir su Crónica de la Orden de N. P. San Agustín en las Provincias de la Nueva España. En cuatro edades, desde el año de 1533 hasta el de 1592. Autor de otros muchos escritos y gran predicador, murió en México en 1638, a los 58 años de edad.

Antes de si publicación, la Crónica fue aprobada en 1623 por el Arzobispo de México, y en ese mismo añoel Definitorio agustiniano, reunido en Capítulo, autorizó la obra declarando que era «la verdad de la historia». Finalmente, tras revisión y elogio de un censor dominico, recibió en 1624 licencia de publicación de la Real Audiencia de México.

Por lo demás, el padre Grijalva, después de haber hecho crónica de muchas figuras ilustres de la Orden, dice: «ésta que queda escrita del bienaventurado padre fray Antonio de Roa es la más bien probada, porque como sus principales acciones fueron tan públicas, era un mundo entero el que las atestiguaba, y no eran solamente indios, sino también españoles» (II,23).

–Un «singularísimo camino» de penitencias para evangelizar

Como hace notar Robert Ricard, en general fue muy grande la severidad penitencial de los primeros misioneros de México, pero aún así «se queda muy lejos de la austera vida ascética de fray Antonio de Roa:

«vio que los indios andaban descalzos, y él se quitó las sandalias para andar descalzo; vio que casi no tenían vestido y que dormían sobre el suelo, y él se vistió de ruda tela y se dio a dormir sobre una tabla; vio que comían raíces y pobrísimos alimentos, y él se privó del más leve gusto en el comer y en el beber. Por mucho tiempo no probó el vino, ni comió carne o pan. Identificado de este modo con sus pobres indios, logró conquistar sus corazones y convertirlos con rapidez» (Conquista 226).

En efecto, como señala Grijalva en varias ocasiones, el testimonio de fray Antonio conmovió profundamente a los indios: «Es tan admirable la vida del bendito fray Antonio de Roa, tan grandes sus penitencias, tantos sus merecimientos, que puso en espanto estas naciones y enterneció las mismas peñas, que regadas con su sangre se ablandaron, y conservan hasta hoy rastros de aquellas maravillas» (II,20)…

El padre Roa, quizá de andar siempre descalzo por los caminos, tenía una llaga crónica en un dedo del pie. Sin embargo, «nunca le vieron sentado, porque ni aun este pequeño descanso quiso dar a su cuerpo en veinte y cinco años que estuvo en esta tierra, y cuando algunas personas que hablaban con él no se querían sentar, él con mucho gusto y alegría les obligaba a que se sentasen, quedándose en pie» (II,20).

Pero sobre todas estas cosas, que eran penitencias hasta cierto punto normales en los misioneros más austeros, otras penitencias de fray Antonio eran realmente inauditas. Fray Juan de Grijalva entendió bien la intención que en ellas llevaba el padre Roa cuando escribe: «Conociendo este siervo de Dios la condición de los indios, que es la que siempre vemos en gente sencilla y vulgar, que se mueven más por el ejemplo que por la doctrina, y les admira lo que ven con los ojos más que con otra ninguna noticia, se resolvió a seguir un particularísimo camino, y a hacer demostración en su cuerpo de todo aquello que les predicaba» (II,20).

Tenía, por ejemplo, enseñados algunos indios de su mayor confianza, los que le acompañaban en sus misiones apostólicas, para que delante de los indios le atormentaran con las más crueles penitencias. Al salir del convento, habían de llevarle arrastrado con una soga al cuello, y cuando llegaban por el camino a una cruz, él la besaba de rodillas, con todo amor y reverencia, y «en haciendo esto, los indios le daban de bofetadas, y le escupían en el rostro, y le desnudaban el hábito, y le daban a dos manos cincuenta azotes, tan recios que le hacían reventar la sangre» (II,21). Y aquellos indios sencillos, ingenuos y compasivos, viendo la humillación y el sufrimiento de este «varón de dolores», se conmovían hasta las lágrimas. En seguida, predicando junto a la cruz, les exhortaba a la fe y a la conversión.

Así era como «aquellos bárbaros indígenas, que veían y escuchaban al padre Roa, pasmados de espanto y llenos de asombro, llegaban a entender los dos puntos más importantes de nuestra fe: la inocencia de Cristo y la gravedad de nuestras culpas; la satisfacción de Cristo y la que nosotros debemos hacer» (López Beltrán 89).

–Representando la Pasión de Cristo

El padre Roa, cuando regresaba, azotado y llagado, de sus itinerarios apostólicos, atendía a los fieles en el pueblo, y por la noche hacía una disciplina general, en la que él y los indios convertidos se azotaban. En las cuatro esquinas del atrio, sus compañeros indios habían preparado cuatro grandes hogueras, y esparcían sus brasas por el claustro. Entonces fray Antonio, descalzo y con una gran cruz a cuestas, a la luz de las hogueras, recorría lentamente aquel via crucis sobre las brasas, y terminaba siempre con una predicación más encendida que aquel fuego que encendía el corazón de los indios.

Estas penitencias ordinarias del padre Roa se acrecentaban considerablemente en el santo tiempo de la Cuaresma. Durante estos cuarenta días, fuera de la liturgia, no hablaba ni una sola palabra, y ayunaba a pan y agua. Lunes, miércoles y viernes, sus expiaciones penitenciales se hacían indecibles. Un tribunal de indios, reproduciendo el juicio de Cristo, le sometían a juicio, insultándole y sometiéndole, en ocasiones desnudo, a todo tipo de injurias y humillaciones. Fray Antonio reconocía en público todas sus culpas, y cuando le hacían falsas acusaciones, guardaba silencio, imitando a Jesús. Condenado entonces a ser azotado, «le desnudaban de todas sus vestiduras quedándose en cueros, por imitar en esto también a su Maestro» (II,21). Después venían azotes, bofetadas, soga al cuello, tirones y patadas, para pasar después la noche atado a una columna, en una ermita de la huerta del convento, donde estaban pintadas todas las escenas de la Pasión del Señor. Al amanecer le desataban, vestía su hábito y se iba al coro a rezar Prima con su compañero, para seguir luego, de día, en sus ocupaciones habituales.

El padre Grijalva escribía en 1622 todas estas cosas extraordinarias acerca de fray Antonio de Roa, muerto en 1563, cuando todavía vivían no pocos indios que habían sido testigos directos de los hechos narrados. Y precisa: «Esto que hemos dicho hacía entre año, y entre aquellas sierras, donde solo Dios lo veía, y aquellos bárbaros de cuyos ojos no se podía temer vanagloria, que en volviendo a su convento, de otra manera era, porque hacía sus penitencias tan secretas y con tan gran recato, que nunca le vieron los frailes y los españoles que por allí había, sino muy alegre y con el rostro risueño. Y por esto tenía en el convento de Molango unas ermitas pequeñas y apartadas, donde hasta hoy vemos rastro de su sangre. Aquí hacía de noche todos estos ejercicios» (II,21).

–Las penitencias físicas voluntarias como «martirio» y testimonio evangelizador

Quiso Dios expresarnos su amor a los hombres para que nos uniéramos a él por amor. Y así comenzó por declararnos su amor en la misma creación, dándonos la existencia y el mundo. Más abiertamente nos expresó su amor por la revelación de los profetas de Israel, y sobre todo, en la plenitud de los tiempos, por el hecho de la encarnación de su Hijo divino. Pero la máxima declaración del amor que Dios nos tiene se produjo precisamente en la Cruz del Calvario, donde Cristo dio su vida por nosotros (Jn 3,16; Rm 5,8). Por eso San Pablo centraba su predicación evangelizadora en «Jesucristo, y éste crucificado» (1Cor 2,2).

Pues bien, el bendito padre Roa quiso predicar a los indios con su propia vida esta palabra de Dios, para expresarles esta declaración suprema del amor divino, y por eso buscó en sus pasiones personales representar vivamente ante los indios la Pasión de nuestro Salvador, para convertirlos a la fe católica.

Y aquellos indios mexicanos guardaban la mente más abierta al valor de la penitencia que quienes hoy han abandonado o falseado el cristianismo. Ellos sí entendieron el inefable lenguaje penitencial del bienaventurado padre Roa, viendo en él un hombre santo, es decir, un testigo del misterio divino. Ellos mismos, en su antigua religiosidad pagana, conocían oscuramente el valor de la penitencia, y practicaban durísimas y lamentables mortificaciones.

Motolinía cuenta que «hombres y mujeres sacaban o pasaban por la oreja y por la lengua unas pajas tan gordas como cañas de trigo», para ofrecer su sangre a los ídolos (Historia 9, 106). De otras prácticas religiosas, igualmente penitenciales y sangrientas, da cuenta detallada fray Bernardino de Sahagún (p.ej. II, apénd.3).

Fray Antonio de Roa entendía sus «pasiones» como un martirio, como un testimonio para la conversión de los indios, realizado en honor de Jesucristo crucificado y con su gracia. De hecho no practicaba sus espectaculares expiaciones estando con los frailes, sino sólo cuando estaba sirviendo a los indígenas. Por lo demás el padre Roa –acordándose del martirio de Santa Agueda, de quien se decía que no fue curada de sus heridas sino por el mismo Cristo–, no procuraba curar las heridas y quemaduras producidas por sus penitencias. Y sin embargo, los viernes cuaresmales estaba curado de las lesiones del miércoles, y el miércoles estaba sano de las penitencias del lunes… Por eso, como dice López Beltrán, «sus penitencias eran un milagro continuado» (99).

El padre Grijalva, saliendo como otras veces al encuentro de las objeciones de quienes se ríen de todo esto, dice a aquellas personas de buena voluntad, que quizá consideren imprudentes estas penitencias, que «se acuerden de las inauditas penitencias que San Jerónimo refiere» de los santos del desierto y de otras que vemos en la historia de la Iglesia, «de las que se dice que son más para admirar que para imitar. Y eso mismo puede juzgar de las que vamos contando, y dar gracias a N. S. de que en nuestros tiempos y en nuestra tierra nos haya dado un tan raro espectáculo, que en nada es inferior a los antiguos» (II,21).

–Humilde y obediente

Nunca fray Antonio se tuvo a si mismo en nada, ni veía en sus penitencias, realmente extraordinarias, otra cosa que un don de Dios. Por eso rogaba muchas veces a sus hermanos que le encomendasen al Señor, pues se veía como la más flaca de las ovejas de Cristo.

Y así cuando una vez el Provincial le mandó que moderase sus penitencias, «encogió los hombros, y obedeció el siervo de Dios sin hablar palabra. De allí a dos días volvió, y le dijo al Provincial que hasta allí había obedecido conforme a la obligación que tenía; pero que le era mandado que no dejase de hostigar el cuerpo, porque no se alzase a mayores. Entendió con esto el Provincial que era este segundo mandato de superior tribunal, y que aquel gran penitente debía tener alguna revelación, pues habiendo obedecido con tanta prontitud, ahora venía con nuevo acuerdo. Y así le echó su bendición, y le dio licencia para que prosiguiese en todo aquello que Dios le ordenaba» (II,20).

–Pobre y alegre

El padre Roa nunca tuvo en su celda ni silla, ni un banquillo, ni menos aún cama, pues a su cuerpo, agotado por el trabajo y herido por las penitencias, «nunca le dio más descanso que un breve sueño, o ya de rodillas o ya sentado en un rincón» (II,20). Cuando murió, poco hallaron en su chiquihuite –arca que en el XVI em-pleaban los religiosos–, y entre lo que había, encontraron las disciplinas y rallos con que hacía sufrir su cuerpo. Los rallos que llevaba al pecho y las axilas, la cadena que llevaba ceñida al morir, así como su sombrero, bordón y pobre hábito, se conservan como reliquias en los agustinos de Puebla de los Angeles. Por lo demás, nunca quiso comer carne, ni estando gravemente enfermo, y sus ayunos eran tan fuertes que «vivía casi de milagro» (López Beltrán 102).

Los santos más penitentes han sido los más alegres, como un San Francisco de Asís. Y ése era el caso de fray Antonio de Roa. «En tan penitente vida como ésta y con tan poca salud como tenía, dice Grijalva, estaba siempre tan alegre que parecía que gozaba ya algo de la bienaventuranza. Vivía el santo varón tan agradecido a nuestro Señor, que repetía muchas veces las palabras del salmista: Auditui meo dabis gaudium et laetitiam, et exultabunt ossa humiliata [Hazme oir el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, Sal 50,10]. De aquí nacía que traía siempre el rostro alegre, y las palabras que hablaba tan dulces, que se regocijaban en el Señor todos los que le veían y le oían» (II,21). Estaba siempre tan alegre que parecía ya gozar de la vida celestial, y tenía especial don para consolar y alegrar a indios y frailes.

–Orante y contemplativo

«Era continuo en la oración y contemplación, y todo el tiempo que le sobraba gastaba en esto. De día le sobraba poco tiempo, porque lo gastaba todo en obras de caridad, enseñando, predicando y administrando los santos sacramentos a los indios. Pero las noches las pasaba todas en estos ejercicios. Estaba de rodillas siempre que rezaba o contemplaba, y ponía las rodillas a raíz del suelo, porque levantaba el hábito. El modo que tenía de meditar, según él mismo comunicó a fray Juan de la Cruz, era el que le enseñó su madre» (II,20), meditando cada día de la semana una frase del Padre nuestro.

El domingo, el día que culmina la primera creación y que inicia la nueva, se representaba al Padre celestial, de quien viene todo bien en el cielo y en la tierra: Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum.

El sábado, jurando fidelidad a Cristo, Rey del universo, suplicaba incesantemente: Adveniat Regnum tuum.

El viernes, uniéndose a la Pasión de Jesús, no se cansaba de repetir: Fiat voluntas tua. Como él decía, volvía hacia atrás el Padre nuestro justamente para que esta súplica fuera en el viernes.

El jueves meditaba en Jesús, el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, alimentándolas amorosamente en la eucaristía con su propio cuerpo: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.

El miércoles recordaba a aquel siervo del evangelio que «no tenía con qué pagar»… y «el señor, movido a compasión, le perdonó la deuda» (Mt 18,25.27), y oraba: Dimitte nobis debita nostra.

El martes examinaba su conciencia con especial cuidado, y reconociendo sus culpas y su debilidad ante los peligros, decía: et ne nos inducas in tentationem.

Y el lunes, pensando en el juicio final, se abandonaba a la misericordia de Dios diciendo: sed libera nos a malo.

–Misa con lágrimas

Como San Ignacio en Roma, mientras celebraba la misa en aquellos mismos años, fray Antonio lloraba y lloraba sin cesar. Y a pesar de su herida en el pie, en las dos horas que duraba su misa, no sentía dolor alguno. Después, «en acabando de consumir, se quedaba elevado por más de media hora, sin tener movimiento de hombre vivo». Algo semejante le sucedía recientemente al beato Pío de Pietrelcina, padre capuchino.

Y añade Grijalva: «Nadie extrañe estas cosas, ni tenga por imprudencia el tardarse tanto en el altar, y regalarse tanto con Dios tan en público. Porque a la verdad era mucho el secreto, por ser entonces como lo son ahora aquellas sierras tan solas, y que no había ojos humanos que las empañasen; porque solos estaban allí los ojos de Dios y los de los ángeles: porque los de los indios no embarazaban, ni nunca este santo varón se recataba de ellos» (II,20). Allí se estaban éstos, también inmóviles y silenciosos, sin notar el paso del tiempo…

–Sermón de despedida

En 1563 el padre Roa, estando de prior en Molango, y sintiéndose gravemente enfermo, convocó a los fieles de todos los pueblos vecinos que el había atendido durante años, para despedirse de ellos. Hacía entonces veinticinco años que estaba en la Nueva España, tenía 72 años –edad muy avanzada en su época–, y sabía ya con seguridad que pronto le llamaría el Señor.

Cuando ya todos estuvieron reunidos, les hizo una larga prédica, en la que recordó todos los pasos principales de su vida misionera, y les explicó por última vez los artículos fundamentales de la fe cristiana. Ya al final, se acercó a una hoguera que habían encendido cerca, y entrando en las grandes llamas, desde allí estuvo exhortando a los fieles, sin quemarse, para que temieran las penas posibles del infierno…

El padre Grijalva comenta: «A mí me acobardara el escribir [estas cosas] si no hubieran sido tan públicas a los ojos de un mundo entero, notorias a todos, y recibidas de todos, sin que ninguno haya puesto duda, ni escrúpulo en ello».

Muchos otros milagros del padre Roa –apenas verificables, por supuesto, al paso de tantos años– quedaron igualmente escritos (Crónica II,22), cuando aún vivían muchos de los informantes y testigos. Y el padre Grijalva añade: «Si las cosas que he escrito [de los santos varones de la Orden] admiraren por muy grandes, demos las gracias a Dios que es poderoso para hacerlas en sujetos tan humildes, y procuremos imitarles fiados en un Dios tan bueno que es para todos, y tan rico que no se agota».

–A morir en México

Quiso ir a morir en el convento agustino de México, para ser así enterrado en la Casa matriz de la Orden. Y ya de camino, sin quererlo, iba arrastrando multitud de indios, que llorando a gritos, le pedían su bendición, «afligidos sobre todo por lo que les había dicho de que no volverían a ver su rostro» (Hch 20,38).

En Metztitlán estaba de prior fray Juan de Sevilla, su íntimo amigo, que le acompañó el resto del camino. Llegado a México, se le impuso que no hiciera penitencia alguna y obedeciese en todo a los enfermeros, cosa que obedeció sin dificultad, aunque luego obtuvo licencia para continuar absteniéndose de comer carne. Fue enviado unos días al convento de los dominicos de Coyoacán, pueblo de buen clima y buenas aguas, donde los frailes predicadores le acogieron con gran afecto, y allí hizo confesión general. Pero agravándose su enfermedad, regresó a México.

Recibidos los sacramentos de confortación para la muerte, quedó tres días sin habla, apretado al crucifijo que le había acompañado en todas sus correrías apostólicas, fijos los ojos en él, y muchas veces llorando. Una hora antes de morir, pudo hablar y dijo: «Mi alma es lavada y purificada en la sangre de Cristo, tan fresca y caliente como cuando salió de su sacratísimo cuerpo». Y añadió: «“Padre eterno, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Y con esto murió a 14 de setiembre [de 1563], día de la Exaltación de la Cruz» (II,23).

José María Iraburu, sacerdote

Post post. –La espiritualidad cristiana de todos los siglos, en Oriente y Occidente, ha querido siempre imitar a Jesús penitente, que pasó en el desierto cuarenta días en oración y completo ayuno, y ha buscado también siempre participar con mortificaciones voluntarias de su pasión redentora en la cruz. Y así la Iglesia católica, por ejemplo en la liturgia de Cuaresma, exhorta a los cristianos al «ayuno corporal» y a «las privaciones voluntarias». Y ésta es la ascesis cristiana tradicional, viva ayer y hoy, al menos en el Occidente ilustrado, considerada como una herejía.

Así San Gregorio de Nacianzo, al enumerar las penalidades del ascetismo monástico, habla de ayunos, velas nocturnas, lágrimas y gemidos, rodillas con callos, pasar en pie toda la noche, pies descalzos, golpearse el pecho, recogimiento total de la vista, la palabra y el oído, en fin, «el placer de no tener placer» alguno (Orat. 6 de pace 1,2). Y muchos santos, como San Pedro de Alcántara o el santo Cura de Ars, han recibido del Espíritu un especial carisma penitencial, y han conmovido al pueblo cristiano con la dureza extrema de sus mortificaciones.

Santos ha habido, no menores, que sin practicar grandes mortificaciones físicas voluntarias, sin embargo, mirando al Crucificado, han procurado también con insistencia «el placer de no tener placer», el «padecer o morir» de Santa Teresa de Jesús. En este mismo sentido, Santa Teresa del Niño Jesús escribe: «Experimenté el deseo de no amar más que a Dios, de no hallar alegría fuera de él. Con frecuencia repetía en mis comuniones las palabras de la Imitación [de Kempis]: “¡Oh Jesús, dulzura inefable! Cambiadme en amargura todas las consolaciones de la tierra” (III,26,3). Esta oración brotaba de mis labios sin esfuerzo, sin violencia; me parecía repetirla, no por voluntad propia, sino como una niña que repite las palabras que una persona amiga le inspira» (Manuscrito A, f.36 vº).

El padre Roa, pues, tuvo muchos hermanos, anteriores o posteriores a él, en el camino de la penitencia, aunque quizá ninguno fue llevado por el Espíritu Santo a extremos tan inauditos.

Los cristianos modernos, sin embargo, sobre todo aquellos que viven en países ricos, no suelen practicar la mortificación, y ni siquiera llegan a entender en la fe su lenguaje, hasta el punto de que algunos llegan a impugnar las expiaciones voluntarias, que vienen a ser para ellos «locura y escándalo» (1Cor 1,23). Aunque por razones muy diversas, coinciden en esto con Lutero, que rechazaba con viva repulsión ideológica todo tipo de mortificaciones penitenciales (Trento 1551: Dz 1713). Estos modernos según el mundo, marginados del hoy siempre nuevo del Espíritu Santo, se avergüenzan, pues, del ejemplo de los santos cristianos, viendo en sus penitencias una derivación morbosa de la genuina espiritualidad cristiana: dolorismo, la llaman algunos.

–Sobre el valor y la necesidad de la penitencia, cf. Pablo VI, const. apost. Poenitemini (17-II-1966); Juan Pablo II, cta. apost. Salvifici doloris (11-II-1984); Rivera-Iraburu, Síntesis de Espiritualidad Católica, Fund. GRATIS DATE, Pamplona 2008, 7ª ed., pgs. 190-204.

Bibliografía de la serie Evangelización de América

Los comentarios están cerrados para esta publicación.