El gran siglo misionero de la Iglesia

RECORDANDO A ARNOLD JANSSEN A LOS DIEZ AÑOS DE SU CANONIZACIÓN

Se ha considerado el siglo XIX como el gran siglo misionero de la Iglesia, y con razón. Europa, al comienzo del siglo XIX, vivía convulsionada una situación de cambios profundos en todos los órdenes de la vida de la sociedad: la Revolución francesa y las revoluciones políticas e industriales en el resto de Europa, el nacimiento de los imperialismos, etc. En este contexto la Iglesia había perdido mucho de su poder de influencia y tuvo que hacer frente también a crisis internas y de relación con los poderes políticos que absorben muchas de sus energías. El resultado fue que la actividad misionera de la Iglesia conoció, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, uno de los momentos más bajos de la Historia.

Se ha considerado el siglo XIX como el gran siglo misionero de la Iglesia, y con razón. Europa, al comienzo del siglo XIX, vivía convulsionada una situación de cambios profundos en todos los órdenes de la vida de la sociedad: la Revolución francesa y las revoluciones políticas e industriales en el resto de Europa, el nacimiento de los imperialismos, etc. En este contexto la Iglesia había perdido mucho de su poder de influencia y tuvo que hacer frente también a crisis internas y de relación con los poderes políticos que absorben muchas de sus energías. El resultado fue que la actividad misionera de la Iglesia conoció, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, uno de los momentos más bajos de la Historia.

A partir de 1815 el interés por las misiones comenzó a aumentar en Francia. No fue obra de la jerarquía eclesiástica, más interesada en la necesidad de reevangelizar Francia después de los tiempos de la Revolución y el Imperio, fue obra fundamentalmente de los laicos. Las noticias que llegaban de los pocos misioneros que había suscitaron de nuevo el interés de algunos fieles laicos por colaborar con ellos. En 1817 las Misiones Extranjeras de París fundaron una asociación de ayuda; Pauline Jaricot tomó la responsabilidad de la misma, que en 1822 desembocó en la fundación de la Asociación para la Propagación de la Fe en Lyón (origen de la actual Obra Pontificia), la cual se extendió con rapidez por Francia primero y luego por toda Europa. La fundación de numerosas obras misioneras, asociaciones, revistas, etc., en esta época fue un signo claro del renovado interés que suscitaban las misiones, en un momento en que las informaciones y los viajes se habían facilitado mucho en comparación con el pasado.

.jpg.aspx) El renovado interés por las misiones reclamó el envío de nuevos misioneros. Para ello se restablecieron las antiguas sociedades misioneras francesas. También las grandes órdenes antiguas, una vez restauradas volvieron a enviar misioneros. Pero la gran novedad del siglo XIX fue la fundación de un gran número de congregaciones religiosas de hombres y, sobre todo, de mujeres que se dedicaron a las necesidades pastorales de la época: la asistencia sanitaria, la educación y los pobres. Muchas de esas congregaciones enviarán a sus miembros a misiones o surgirán, incluso, con fines exclusivamente misioneros.

El renovado interés por las misiones reclamó el envío de nuevos misioneros. Para ello se restablecieron las antiguas sociedades misioneras francesas. También las grandes órdenes antiguas, una vez restauradas volvieron a enviar misioneros. Pero la gran novedad del siglo XIX fue la fundación de un gran número de congregaciones religiosas de hombres y, sobre todo, de mujeres que se dedicaron a las necesidades pastorales de la época: la asistencia sanitaria, la educación y los pobres. Muchas de esas congregaciones enviarán a sus miembros a misiones o surgirán, incluso, con fines exclusivamente misioneros.

A finales del siglo XIX, la fecha de 1880 supuso un punto de referencia. Indicaba un cambio en la situación política de Europa que influyó notablemente en el desarrollo de la actividad misionera de la Iglesia. Los imperialismos coloniales fueron fruto de una conjunción de factores de muy diversa índole, como fueron los descubrimientos geográficos, las necesidades de materias primas y comerciales, los sueños utópicos, los intereses humanitarios y misionales. Todo ello condujo a una verdadera fiebre colonialista que tuvo que ser regulada por la Conferencia de Berlín (1884-1885), que condujo al reparto de África entre el Reino Unido, Francia y Alemania, dejando a Italia, Portugal y España relegados.

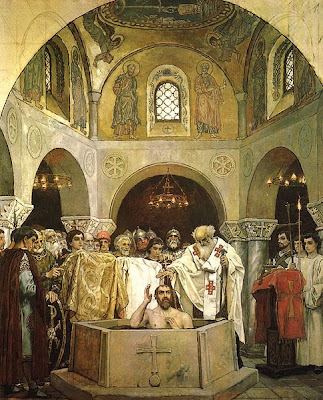

Los orígenes de la actual Rusia hunden sus raices en la historia a través de un personaje poco conocido para los occidentales y sobre el que realmente se sabe poco, el jefe Riurik (Rodrigo, en castellano), nacido en 830. Probablemente danés de Jutlandia, de la casa real de Haithabu, hay quien lo identifica con el príncipe Hrorek de Dorestad, hijo del noveno monarca de este linaje. Hay debate sobre la forma en la que Rurik llegó a controlar el Ladoga y Nóvgorod. La única información sobre él se encuentra en la Crónica de Néstor del siglo XII, que afirma que chuds, eslavos, merias, veses y krivichs “llevaron a los varegos más allá del mar, rechazaron pagarles tributo, y se establecieron para gobernarse a si mismos”.

Los orígenes de la actual Rusia hunden sus raices en la historia a través de un personaje poco conocido para los occidentales y sobre el que realmente se sabe poco, el jefe Riurik (Rodrigo, en castellano), nacido en 830. Probablemente danés de Jutlandia, de la casa real de Haithabu, hay quien lo identifica con el príncipe Hrorek de Dorestad, hijo del noveno monarca de este linaje. Hay debate sobre la forma en la que Rurik llegó a controlar el Ladoga y Nóvgorod. La única información sobre él se encuentra en la Crónica de Néstor del siglo XII, que afirma que chuds, eslavos, merias, veses y krivichs “llevaron a los varegos más allá del mar, rechazaron pagarles tributo, y se establecieron para gobernarse a si mismos”.  Después de Riurik, fue su pariente Oleg quien gobernó el país. Éste fue tomando el control de las ciudades del Dniéper y capturó Kiev, controlada anteriormente por los varegos Askold y Dir, a donde finalmente trasladó su capital desde Nóvgorod. La nueva capital era un lugar idóneo para lanzar una incursión contra Constantinopla en 911. Según la Crónica de Néstor o Primera Crónica Rusa, los bizantinos intentaron envenenar a Oleg, pero el líder varego demostró sus poderes proféticos rechazando beber de la copa con vino envenenado. Tras haber clavado su escudo en la puerta de la capital imperial, Oleg ganó un tratado comercial favorable, que finalmente fue muy beneficioso para ambas naciones. Aunque las fuentes bizantinas no registraron estas hostilidades, el texto del tratado ha sobrevivido en la Crónica de Néstor. Lo que sí sabemos es que en Constantinopla concertó Oleg un tratado muy ventajoso para Rusia, un contrato comercial con los griegos.

Después de Riurik, fue su pariente Oleg quien gobernó el país. Éste fue tomando el control de las ciudades del Dniéper y capturó Kiev, controlada anteriormente por los varegos Askold y Dir, a donde finalmente trasladó su capital desde Nóvgorod. La nueva capital era un lugar idóneo para lanzar una incursión contra Constantinopla en 911. Según la Crónica de Néstor o Primera Crónica Rusa, los bizantinos intentaron envenenar a Oleg, pero el líder varego demostró sus poderes proféticos rechazando beber de la copa con vino envenenado. Tras haber clavado su escudo en la puerta de la capital imperial, Oleg ganó un tratado comercial favorable, que finalmente fue muy beneficioso para ambas naciones. Aunque las fuentes bizantinas no registraron estas hostilidades, el texto del tratado ha sobrevivido en la Crónica de Néstor. Lo que sí sabemos es que en Constantinopla concertó Oleg un tratado muy ventajoso para Rusia, un contrato comercial con los griegos.  José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Villa de Santa Rosa, en las márgenes del río Primero, al norte de la provincia de Córdoba (Argentina). Sus padres fueron doña Petrona Dávila y don Ignacio Brochero y él era el cuarto de diez hermanos, que vivían de las tareas rurales de su padre, se trataba de una familia de profunda vida cristiana y dos de sus hermanas fueron religiosas. Fue bautizado al día siguiente de nacer en la parroquia de Santa Rosa y bromeando sobre el día de su bautismo decía que “de nacimiento era bien conformado y lindo de rostro pero como nací en un día de lluvia cerca de Santa Rosa en un lugar llamado Carreta Quemada, al llevarme al otro día a bautizar sobre una yegua negra, por el mucho barro la yegua resbalaba y en uno de esos tropiezos en que casi rodamos fue tal mi sobresalto que del susto y terror se me contrajo la cara y me quedo así de ahí en adelante”.

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Villa de Santa Rosa, en las márgenes del río Primero, al norte de la provincia de Córdoba (Argentina). Sus padres fueron doña Petrona Dávila y don Ignacio Brochero y él era el cuarto de diez hermanos, que vivían de las tareas rurales de su padre, se trataba de una familia de profunda vida cristiana y dos de sus hermanas fueron religiosas. Fue bautizado al día siguiente de nacer en la parroquia de Santa Rosa y bromeando sobre el día de su bautismo decía que “de nacimiento era bien conformado y lindo de rostro pero como nací en un día de lluvia cerca de Santa Rosa en un lugar llamado Carreta Quemada, al llevarme al otro día a bautizar sobre una yegua negra, por el mucho barro la yegua resbalaba y en uno de esos tropiezos en que casi rodamos fue tal mi sobresalto que del susto y terror se me contrajo la cara y me quedo así de ahí en adelante”. Durante sus años de seminarista en Córdoba, José Gabriel conoció la Casa de Ejercicios que dirigían los Padres de la compañía de Jesús. Experimentó personalmente la eficacia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y colaboró eficazmente con los sacerdotes que los dirigen. Así muy pronto, con la autorización de sus superiores y muy de su agrado fue “doctrinero” y “lector” durante los Ejercicios, es decir, el brazo derecho del sacerdote responsable de los mismos, labor que realizó, según lo que dijeron los que le conocieron entonces, con habilidad y dedicación.

Durante sus años de seminarista en Córdoba, José Gabriel conoció la Casa de Ejercicios que dirigían los Padres de la compañía de Jesús. Experimentó personalmente la eficacia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y colaboró eficazmente con los sacerdotes que los dirigen. Así muy pronto, con la autorización de sus superiores y muy de su agrado fue “doctrinero” y “lector” durante los Ejercicios, es decir, el brazo derecho del sacerdote responsable de los mismos, labor que realizó, según lo que dijeron los que le conocieron entonces, con habilidad y dedicación.  Tuve ocasión de saludar a Don Álvaro del Portillo cuando yo era joven sacerdote estudiante en Roma. La cosa ocurrió así: Un jueves santo, como el Papa celebra en la Basílica de San Juan de Letrán, estábamos otro sacerdote y yo en el atrio del templo esperando la hora de la Misa y haciéndonos los remolones por si podíamos saludar al Santo Padre. En esto llegó Don Álvaro acompañado por el que hoy es Prelado del Opus Dei, Don Javier Echevarría. Al ser nosotros españoles nos saludó Don Álvaro y que quedó hablando un rato. Me llamó la atención su bondad, que se notaba en todo: Cómo se interesaba por nuestros estudios, nuestra diócesis, incluso por nuestra familia. En un momento determinado el movimiento de los guardias hizo entender que llegaba el Papa y Don Javier dijo a Don Álvaro: “Deberíamos ir a sentarnos a nuestros sitios”, por lo que ambos saludaron cariñosamente y se fueron. Nosotros dos seguimos haciéndonos los remolones y conseguimos saludar al Papa cuando éste llegó a la Basílica.

Tuve ocasión de saludar a Don Álvaro del Portillo cuando yo era joven sacerdote estudiante en Roma. La cosa ocurrió así: Un jueves santo, como el Papa celebra en la Basílica de San Juan de Letrán, estábamos otro sacerdote y yo en el atrio del templo esperando la hora de la Misa y haciéndonos los remolones por si podíamos saludar al Santo Padre. En esto llegó Don Álvaro acompañado por el que hoy es Prelado del Opus Dei, Don Javier Echevarría. Al ser nosotros españoles nos saludó Don Álvaro y que quedó hablando un rato. Me llamó la atención su bondad, que se notaba en todo: Cómo se interesaba por nuestros estudios, nuestra diócesis, incluso por nuestra familia. En un momento determinado el movimiento de los guardias hizo entender que llegaba el Papa y Don Javier dijo a Don Álvaro: “Deberíamos ir a sentarnos a nuestros sitios”, por lo que ambos saludaron cariñosamente y se fueron. Nosotros dos seguimos haciéndonos los remolones y conseguimos saludar al Papa cuando éste llegó a la Basílica.

RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO El trabajo de Montini en la Curia se multiplicó y lo mismo sus actividades en la FUCI. Frecuentemente se ausentaba de Roma para visitar las secciones locales de la organización. Estos viajes y los que realizaba a su tierra natal y al extranjero le compensaban de la rutina de sus responsabilidades en la Secretaría de Estado. Asimismo, su apostolado con los jóvenes universitarios constituía para él un continuo reto. Su visión de la formación que debían recibir era la de un continuo diálogo entre la fe y la cultura. Sólo mentes ilustradas, cultivadas y abiertas eran verdaderamente capaces de hacer progresar la religión en un mundo cada vez más ajeno a ella. Creía en el “gran potencial de conquista” de la actividad cultural y huía de los esquemas tradicionales de formación católica de los estudiantes, piadosos sí, pero poco anclados en la realidad, una realidad que planteaba nuevos retos que sólo una sólida preparación podía asumir.

El trabajo de Montini en la Curia se multiplicó y lo mismo sus actividades en la FUCI. Frecuentemente se ausentaba de Roma para visitar las secciones locales de la organización. Estos viajes y los que realizaba a su tierra natal y al extranjero le compensaban de la rutina de sus responsabilidades en la Secretaría de Estado. Asimismo, su apostolado con los jóvenes universitarios constituía para él un continuo reto. Su visión de la formación que debían recibir era la de un continuo diálogo entre la fe y la cultura. Sólo mentes ilustradas, cultivadas y abiertas eran verdaderamente capaces de hacer progresar la religión en un mundo cada vez más ajeno a ella. Creía en el “gran potencial de conquista” de la actividad cultural y huía de los esquemas tradicionales de formación católica de los estudiantes, piadosos sí, pero poco anclados en la realidad, una realidad que planteaba nuevos retos que sólo una sólida preparación podía asumir. Cercana ya su beatificación, recordamos la elección de uno de los grandes y santos Sumos Pontífices del siglo XX

Cercana ya su beatificación, recordamos la elección de uno de los grandes y santos Sumos Pontífices del siglo XX.jpg) ¿Cómo llegó Giovanni Battista Montini al papado? Según testimonio de su amigo y confidente Jean Guitton, ya desde su adolescencia y juventud había presentido el futuro Pablo VI que llegaría a ocupar el sacro solio. Su preparación y su carrera podían hacer presagiar, desde luego, ese resultado. Perteneciente a una familia de la alta burguesía lombarda, nació en Concesio (Brescia), el 26 de septiembre de 1897, segundo de los tres hijos del abogado Giorgio Montini, director del periódico Il Cittadino di Brescia, y de Giuditta Alghisi, miembro de la nobleza. Su niñez quedó marcada por los últimos años del pontificado de León XIII, papa que animaba a los católicos a defender sus principios a través de la acción social inspirada en la encíclica Rerum novarum de 1891. Precisamente, el padre de Giovanni Battista era también representante en su provincia del Movimento Cattolico, una suerte de antecedente de la actual Cáritas, para la ayuda a los necesitados.

¿Cómo llegó Giovanni Battista Montini al papado? Según testimonio de su amigo y confidente Jean Guitton, ya desde su adolescencia y juventud había presentido el futuro Pablo VI que llegaría a ocupar el sacro solio. Su preparación y su carrera podían hacer presagiar, desde luego, ese resultado. Perteneciente a una familia de la alta burguesía lombarda, nació en Concesio (Brescia), el 26 de septiembre de 1897, segundo de los tres hijos del abogado Giorgio Montini, director del periódico Il Cittadino di Brescia, y de Giuditta Alghisi, miembro de la nobleza. Su niñez quedó marcada por los últimos años del pontificado de León XIII, papa que animaba a los católicos a defender sus principios a través de la acción social inspirada en la encíclica Rerum novarum de 1891. Precisamente, el padre de Giovanni Battista era también representante en su provincia del Movimento Cattolico, una suerte de antecedente de la actual Cáritas, para la ayuda a los necesitados.

Ese mismo año emigró a EE. UU. con su hermana Nellie, estableciéndose en Omaha, Nebraska, donde su hermano Patrick era sacerdote. Estas emigraciones forzadas por la pobreza del campo, que fueron parte de la idiosincrasia irlandesa en el siglo XIX y primera mitad del XX -de su cultura, su música y su literatura-, como veremos al hablar del P. Patrick Peyton, afectaron a la mayor parte de las familias irlandesas. Como contraposición, sirvieron para llevar la fe católica a países lejanos que hoy deben su fuerte presencia de Iglesia a aquellos inmigrantes irlandeses.

Ese mismo año emigró a EE. UU. con su hermana Nellie, estableciéndose en Omaha, Nebraska, donde su hermano Patrick era sacerdote. Estas emigraciones forzadas por la pobreza del campo, que fueron parte de la idiosincrasia irlandesa en el siglo XIX y primera mitad del XX -de su cultura, su música y su literatura-, como veremos al hablar del P. Patrick Peyton, afectaron a la mayor parte de las familias irlandesas. Como contraposición, sirvieron para llevar la fe católica a países lejanos que hoy deben su fuerte presencia de Iglesia a aquellos inmigrantes irlandeses.

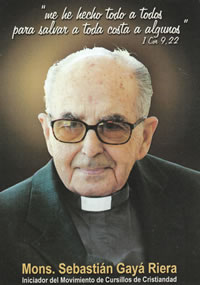

Sus estudios en el seminario se prolongaron entre 1926 y 1937. Hombre vivaz despierto, sus calificaciones siempre estarían rondando el sobresaliente y probó sus capacidades ganando en varias ocasiones certámenes literarios dentro y fuera del Seminario. A los 15 años era becario por oposición del Pontificio Colegio Mayor de Nuestra Señora de la Sapiencia y con tan sólo 21 años llegó a ser elegido rector del mismo por unanimidad. Dicha institución había sido fundada por un descendiente de Ramón Llull, canónigo de la Catedral, para alojamiento de estudiantes que querían ser sacerdotes.

Sus estudios en el seminario se prolongaron entre 1926 y 1937. Hombre vivaz despierto, sus calificaciones siempre estarían rondando el sobresaliente y probó sus capacidades ganando en varias ocasiones certámenes literarios dentro y fuera del Seminario. A los 15 años era becario por oposición del Pontificio Colegio Mayor de Nuestra Señora de la Sapiencia y con tan sólo 21 años llegó a ser elegido rector del mismo por unanimidad. Dicha institución había sido fundada por un descendiente de Ramón Llull, canónigo de la Catedral, para alojamiento de estudiantes que querían ser sacerdotes. Werenfried van Straaten, el conocido como “Padre Tocino” representa el arrojo de la Iglesia en el s. XX para socorrer a los más necesitados portando ante todo el mensaje evangélico. Nació en Mijdrecht, Países Bajos, el 17 de enero de 1913. Sus padres eran maestros y el joven Flip, aunque inclinado y dotado para la pintura, decidió estudiar magisterio cumpliendo el deseo de su padre. En 1932 comienza sus estudios en literatura clásica en la Universidad de Utrecht. Sin embargo su corazón apuntaba a otro lugar y poco a poco empezó a discernir su vocación. En 1934 entró en la abadía de Tongerlo, cerca de Amberes, en Bélgica. En la abadía norbertina tomará el nombre de Werenfried.

Werenfried van Straaten, el conocido como “Padre Tocino” representa el arrojo de la Iglesia en el s. XX para socorrer a los más necesitados portando ante todo el mensaje evangélico. Nació en Mijdrecht, Países Bajos, el 17 de enero de 1913. Sus padres eran maestros y el joven Flip, aunque inclinado y dotado para la pintura, decidió estudiar magisterio cumpliendo el deseo de su padre. En 1932 comienza sus estudios en literatura clásica en la Universidad de Utrecht. Sin embargo su corazón apuntaba a otro lugar y poco a poco empezó a discernir su vocación. En 1934 entró en la abadía de Tongerlo, cerca de Amberes, en Bélgica. En la abadía norbertina tomará el nombre de Werenfried. La situación era complicada. Para los belgas era enormemente doloroso atender al pueblo que les había invadido seis años antes y que había llevado su país a la ruina. La iniciativa de van Straaten encontró una gran oposición pero su celo apostólico y su insistencia acabaron por convencer a muchos belgas para que ayudaran a los refugiados alemanes. La clave no era ayudar a los antiguos invasores. Para van Straaten lo importante no era la nacionalidad, sino que detrás de aquellas personas estaba Cristo. Con el propósito de ayudarles creó una asociación que coordinara sus esfuerzos, la Ayuda a la Iglesia Necesitada.

La situación era complicada. Para los belgas era enormemente doloroso atender al pueblo que les había invadido seis años antes y que había llevado su país a la ruina. La iniciativa de van Straaten encontró una gran oposición pero su celo apostólico y su insistencia acabaron por convencer a muchos belgas para que ayudaran a los refugiados alemanes. La clave no era ayudar a los antiguos invasores. Para van Straaten lo importante no era la nacionalidad, sino que detrás de aquellas personas estaba Cristo. Con el propósito de ayudarles creó una asociación que coordinara sus esfuerzos, la Ayuda a la Iglesia Necesitada.

A partir de ese momento comenzó la formación filosófica en Inglaterra, primero en Canterbury y, desde 1920, en Jersey. Estos años propiciaron que De Lubac conociera el ambiente intelectual inglés, muy distinto del que se vivía en el continente y en ese momento a la vanguardia mundial. Brevemente continuó sus estudios en Calais en 1924, pero de nuevo tuvo que volver a Inglaterra para cursar estudios de Teología en Hastings. Por fin, en 1926 la Compañía de Jesús pudo volver a su sede habitual, la Fouerviére de Lyon. Allí fue ordenado sacerdote el 22 de agosto de 1927 e impartió su primera conferencia en 1929, tras haber terminado sus estudios teológicos.

A partir de ese momento comenzó la formación filosófica en Inglaterra, primero en Canterbury y, desde 1920, en Jersey. Estos años propiciaron que De Lubac conociera el ambiente intelectual inglés, muy distinto del que se vivía en el continente y en ese momento a la vanguardia mundial. Brevemente continuó sus estudios en Calais en 1924, pero de nuevo tuvo que volver a Inglaterra para cursar estudios de Teología en Hastings. Por fin, en 1926 la Compañía de Jesús pudo volver a su sede habitual, la Fouerviére de Lyon. Allí fue ordenado sacerdote el 22 de agosto de 1927 e impartió su primera conferencia en 1929, tras haber terminado sus estudios teológicos.