El Vaticano II y el celibato

LAS VICISITUDES QUE LLEVARON AL TEXTO CONCILIAR

Gracias a la especie de diario del Vaticano II escrito por el sacerdote y periodista español José Luis Martín Descalzo (Un periodista en el Concilio, editorial PPC, 1966), libro interesantísimo donde los haya para quien se interese por la historia del Concilio, de cual celebramos los 50 años, conocemos las vicisitudes de muchos párrafos de los documentos conciliares, especialmente aquellos más controvertidos. Y entre dichos párrafos se puede incluir los que se refieren al celibato sacerdotal en el decreto Presbyterorum Ordinis, que -como explica dicho autor en el tomo IV (pp. 500-505) de su monumental obra- recibieron una lluvia de enmiendas, si bien en su inmensa mayoría no para discutir su conveniencia (como algunos propugnaban desde medios de comunicación y foros eclesiásticos) sino para precisar las razones que fundamentan esta venerable tradición de la Iglesia.

Gracias a la especie de diario del Vaticano II escrito por el sacerdote y periodista español José Luis Martín Descalzo (Un periodista en el Concilio, editorial PPC, 1966), libro interesantísimo donde los haya para quien se interese por la historia del Concilio, de cual celebramos los 50 años, conocemos las vicisitudes de muchos párrafos de los documentos conciliares, especialmente aquellos más controvertidos. Y entre dichos párrafos se puede incluir los que se refieren al celibato sacerdotal en el decreto Presbyterorum Ordinis, que -como explica dicho autor en el tomo IV (pp. 500-505) de su monumental obra- recibieron una lluvia de enmiendas, si bien en su inmensa mayoría no para discutir su conveniencia (como algunos propugnaban desde medios de comunicación y foros eclesiásticos) sino para precisar las razones que fundamentan esta venerable tradición de la Iglesia.

Un gran número de enmiendas combatían el párrafo sobre los sacerdotes casados orientales que había sido añadido a propuesta de un Padre y con recomendación del Papa. 93 Padres pedían simplemente que se suprimiera ese párrafo todo él. 71 Padres ponían como razón para esta supresión el que este párrafo debilitaba cuanto luego se decía sobre el celibato. 40 Padres pedían que se suprimiera el calificativo de “sacerdotes de gran merito” (optimi meriti) refiriéndose a los casados orientales. 68 Padres pedían se suprimieran los consejos sobre su vida de casados, ya que estos son comunes para todos los casados y no específicos de los sacerdotes con esta condición de vida. 17 Padres pensaban que darles esos consejos era como afirmar que los necesitaran, con lo que el párrafo terminaría por resultarles ofensivo. Y por fin tres pedían que se dijera que los sacerdotes orientales que viven en el matrimonio realizan a su modo la perfección sacerdotal, pues esta forma de sacerdocio no es la misma que la de los sacerdotes célibes y goza de distinto valor.

A toda esta cadena de propuestas respondió la comisión redactora de muy distintas maneras: El párrafo entero no puede suprimirse, pues fue aprobado por la mayoría del Aula. Pueden quitarse en cambio los consejos sobre su vida conyugal, sustituyéndolos por una invitación a “perseverar en su santa vocación”. Se mantiene el calificativo elogioso de estos sacerdotes casados y no se acepta la última proposición de hacer distinciones entre los dos sacerdocios, pues es teológicamente inadmisible. Por fin, el párrafo quedó como lo leemos hoy:

“La perfecta y perpetua continencia por el reino de los cielos, recomendada por nuestro Señor, aceptada con gusto y observada plausiblemente en el decurso de los siglos e incluso en nuestros días por no pocos fieles cristianos, siempre ha sido tenida en gran aprecio por la Iglesia, especialmente para la vida sacerdotal. Porque es al mismo tiempo emblema y estímulo de la caridad pastoral y fuente peculiar de la fecundidad espiritual en el mundo. No es exigida ciertamente por la naturaleza misma del sacerdocio, como aparece por la práctica de la Iglesia primitiva y por la tradición de las Iglesias orientales, en donde, además de aquellos que con todos los obispos eligen el celibato como un don de la gracia, hay también presbíteros beneméritos casados; pero al tiempo que recomienda el celibato eclesiástico, este Santo Concilio no intenta en modo alguno cambiar la distinta disciplina que rige legítimamente en las Iglesias orientales, y exhorta amabilísimamente a todos los que recibieron el presbiterado en el matrimonio a que, perseverando en la santa vocación, sigan consagrando su vida plena y generosamente al rebaño que se les ha confiado.”

“La perfecta y perpetua continencia por el reino de los cielos, recomendada por nuestro Señor, aceptada con gusto y observada plausiblemente en el decurso de los siglos e incluso en nuestros días por no pocos fieles cristianos, siempre ha sido tenida en gran aprecio por la Iglesia, especialmente para la vida sacerdotal. Porque es al mismo tiempo emblema y estímulo de la caridad pastoral y fuente peculiar de la fecundidad espiritual en el mundo. No es exigida ciertamente por la naturaleza misma del sacerdocio, como aparece por la práctica de la Iglesia primitiva y por la tradición de las Iglesias orientales, en donde, además de aquellos que con todos los obispos eligen el celibato como un don de la gracia, hay también presbíteros beneméritos casados; pero al tiempo que recomienda el celibato eclesiástico, este Santo Concilio no intenta en modo alguno cambiar la distinta disciplina que rige legítimamente en las Iglesias orientales, y exhorta amabilísimamente a todos los que recibieron el presbiterado en el matrimonio a que, perseverando en la santa vocación, sigan consagrando su vida plena y generosamente al rebaño que se les ha confiado.”

Un segundo gran cúmulo de peticiones giraba en torno a las razones por las que la Iglesia defiende el celibato. Y aparecía en muchas de ellas lo que se podría consierar una defensa demasiado exacerbada del celibato y que llevó a la comisión a rechazar la mayoría de estas peticiones, como se puede ver:

RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO El aspecto de la reforma litúrgica que nos interesa ahora y hace a nuestro tema es el de la misa, por lo cual dejamos aparte la reforma de los demás libros litúrgicos. La del misal romano se llevó a cabo en dos fases. La primera consistió en el desmantelamiento del rito clásico codificado por san Pío V y cuya última edición típica fue la del beato Juan XXIII de 1962, justo el año en el que comenzó el Vaticano II. En 1965 y en 1967 el Consilium publicó sucesivas instrucciones en fuerza de las cuales se mutilaba el ordinario de la misa y se relegaba peligrosamente el uso del latín (considerado, sin embargo, por el propio concilio como la lengua propia de los ritos latinos). Estos cambios ya pusieron sobre aviso a los católicos fieles a la tradición (a los que se comenzó a llamar “tradicionalistas”). Fue en estos años cuando comenzó a organizarse la defensa del rito antiguo, principalmente en torno a la revista francesa Itinéraires (Louis Salleron, Jean Madiran) y a la Federación Internacional UNA VOCE. Hay que decir que estas iniciativas provenían de los seglares, aunque en el ámbito del clero se seguía también con preocupación la evolución de la reforma litúrgica. La segunda fase fue la creación de un Novus Ordo que substituyera al antiguo, para lo cual fueron admitidos a los trabajos del Consilium observadores no católicos (un talmudista judío y algunos expertos protestantes), que a menudo rebasaron su carácter meramente consultivo. El caso es que en 1967, el P. Bugnini propuso al sínodo de los obispos la llamada missa normativa, que no llegó a ser aprobada debido a los reparos de la mayoría de los padres sinodales. Dos años más tarde, sin embargo, ese mismo rito, con algunos retoques, era promulgado por Pablo VI mediante la constitución apostólic aMissale Romanum de 3 de abril de 1969.

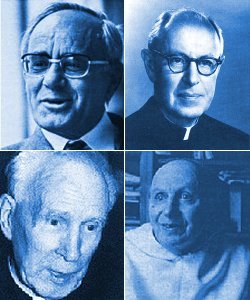

El aspecto de la reforma litúrgica que nos interesa ahora y hace a nuestro tema es el de la misa, por lo cual dejamos aparte la reforma de los demás libros litúrgicos. La del misal romano se llevó a cabo en dos fases. La primera consistió en el desmantelamiento del rito clásico codificado por san Pío V y cuya última edición típica fue la del beato Juan XXIII de 1962, justo el año en el que comenzó el Vaticano II. En 1965 y en 1967 el Consilium publicó sucesivas instrucciones en fuerza de las cuales se mutilaba el ordinario de la misa y se relegaba peligrosamente el uso del latín (considerado, sin embargo, por el propio concilio como la lengua propia de los ritos latinos). Estos cambios ya pusieron sobre aviso a los católicos fieles a la tradición (a los que se comenzó a llamar “tradicionalistas”). Fue en estos años cuando comenzó a organizarse la defensa del rito antiguo, principalmente en torno a la revista francesa Itinéraires (Louis Salleron, Jean Madiran) y a la Federación Internacional UNA VOCE. Hay que decir que estas iniciativas provenían de los seglares, aunque en el ámbito del clero se seguía también con preocupación la evolución de la reforma litúrgica. La segunda fase fue la creación de un Novus Ordo que substituyera al antiguo, para lo cual fueron admitidos a los trabajos del Consilium observadores no católicos (un talmudista judío y algunos expertos protestantes), que a menudo rebasaron su carácter meramente consultivo. El caso es que en 1967, el P. Bugnini propuso al sínodo de los obispos la llamada missa normativa, que no llegó a ser aprobada debido a los reparos de la mayoría de los padres sinodales. Dos años más tarde, sin embargo, ese mismo rito, con algunos retoques, era promulgado por Pablo VI mediante la constitución apostólic aMissale Romanum de 3 de abril de 1969. Dos de los padres conciliares del Vaticano II que han dejado mayor huella en la historia contemporanea de la Iglesia han sido, en opinión de muchos, los cardenales Agostino Bea S.J. y el cardenal Alfredo Ottaviani. Sobre la diferencia de estilos y posturas entre ambos cardenales en algunos temas de los que trató el Concilio se ha escrito mucho y comentado, sobre todo el episodio referente al esquema llamado De las fuentes de la Revelación, que el secretario del Santo Oficio defendía con brío. El ala más avanzada de los padres conciliares logró que una mayoría de los prelados lo rechazaran, pero no se alcanzaron los dos tercios necesarios de votos para eliminar un esquema presentado con la autoridad del Papa. Según alguno, Bea habría dicho que semejante propuesta “cerraría la puerta a la Europa intelectual y las manos extendidas de amistad en el Viejo y en el Nuevo Mundo". El cardenal Bea acudió a Juan XXIII y éste decidió retirarlo, nombrando una comisión bicúspide presidida por Ottaviani y Bea, para que se pusieran de acuerdo las dos corrientes enfrentadas en el Concilio sobre un nuevo esquema, que fue la base de la constitución Dei Verbum.

Dos de los padres conciliares del Vaticano II que han dejado mayor huella en la historia contemporanea de la Iglesia han sido, en opinión de muchos, los cardenales Agostino Bea S.J. y el cardenal Alfredo Ottaviani. Sobre la diferencia de estilos y posturas entre ambos cardenales en algunos temas de los que trató el Concilio se ha escrito mucho y comentado, sobre todo el episodio referente al esquema llamado De las fuentes de la Revelación, que el secretario del Santo Oficio defendía con brío. El ala más avanzada de los padres conciliares logró que una mayoría de los prelados lo rechazaran, pero no se alcanzaron los dos tercios necesarios de votos para eliminar un esquema presentado con la autoridad del Papa. Según alguno, Bea habría dicho que semejante propuesta “cerraría la puerta a la Europa intelectual y las manos extendidas de amistad en el Viejo y en el Nuevo Mundo". El cardenal Bea acudió a Juan XXIII y éste decidió retirarlo, nombrando una comisión bicúspide presidida por Ottaviani y Bea, para que se pusieran de acuerdo las dos corrientes enfrentadas en el Concilio sobre un nuevo esquema, que fue la base de la constitución Dei Verbum.

A partir de ese momento comenzó la formación filosófica en Inglaterra, primero en Canterbury y, desde 1920, en Jersey. Estos años propiciaron que De Lubac conociera el ambiente intelectual inglés, muy distinto del que se vivía en el continente y en ese momento a la vanguardia mundial. Brevemente continuó sus estudios en Calais en 1924, pero de nuevo tuvo que volver a Inglaterra para cursar estudios de Teología en Hastings. Por fin, en 1926 la Compañía de Jesús pudo volver a su sede habitual, la Fouerviére de Lyon. Allí fue ordenado sacerdote el 22 de agosto de 1927 e impartió su primera conferencia en 1929, tras haber terminado sus estudios teológicos.

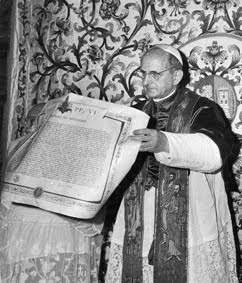

A partir de ese momento comenzó la formación filosófica en Inglaterra, primero en Canterbury y, desde 1920, en Jersey. Estos años propiciaron que De Lubac conociera el ambiente intelectual inglés, muy distinto del que se vivía en el continente y en ese momento a la vanguardia mundial. Brevemente continuó sus estudios en Calais en 1924, pero de nuevo tuvo que volver a Inglaterra para cursar estudios de Teología en Hastings. Por fin, en 1926 la Compañía de Jesús pudo volver a su sede habitual, la Fouerviére de Lyon. Allí fue ordenado sacerdote el 22 de agosto de 1927 e impartió su primera conferencia en 1929, tras haber terminado sus estudios teológicos. En el cónclave que siguió al fallecimiento del beato Juan XXIII resultó elegido el arzobispo de Milán, Giovanni Battista Montini, antiguo estrecho colaborador del venerable Pío XII y a quien había creado cardenal el beato Juan XXIII en su primer consistorio, el 15 de diciembre de 1958). Su elevación a la cátedra de Pedro no había sido una sorpresa para nadie, pues había sido patrocinada por poderosos personajes del Sacro Colegio pertenecientes a la ahora muy influyente ala liberal (los cardenales Frings y Liénart, los mismos que desde el primer día habían armado la revolución en el Concilio). En un cónclave no se proclaman candidatos ni se organizan campañas electorales al modo de las democracias en el mundo político civil. No hay programas que discutir ni mítines ni debates públicos. No obstante, existen mecanismos sutiles mediante los cuales un cardenal papabile (con reales posibilidades de resultar elegido) es promovido, lo cual lo convierte en papeggiante (o sea aquel que cuenta con apoyos concretos además de posibilidades). Montini fue ambas cosas.

En el cónclave que siguió al fallecimiento del beato Juan XXIII resultó elegido el arzobispo de Milán, Giovanni Battista Montini, antiguo estrecho colaborador del venerable Pío XII y a quien había creado cardenal el beato Juan XXIII en su primer consistorio, el 15 de diciembre de 1958). Su elevación a la cátedra de Pedro no había sido una sorpresa para nadie, pues había sido patrocinada por poderosos personajes del Sacro Colegio pertenecientes a la ahora muy influyente ala liberal (los cardenales Frings y Liénart, los mismos que desde el primer día habían armado la revolución en el Concilio). En un cónclave no se proclaman candidatos ni se organizan campañas electorales al modo de las democracias en el mundo político civil. No hay programas que discutir ni mítines ni debates públicos. No obstante, existen mecanismos sutiles mediante los cuales un cardenal papabile (con reales posibilidades de resultar elegido) es promovido, lo cual lo convierte en papeggiante (o sea aquel que cuenta con apoyos concretos además de posibilidades). Montini fue ambas cosas. Durante el cónclave, el ala tradicional —capitaneada por Ottaviani— opuso a la candidatuta liberal la de Ildebrando Antoniutti (pues el cardenal Siri de Génova, ya delfín de Pío XII y candidato deseado, no había querido entrar en liza), pero no consiguió impedir una elección que estaba ya decidida desde 1958, cuando no fue posible por no ser Montini cardenal. Ahora que lo era no estaban dispuestos sus valedores a perder esta oportunidad. Así fue cómo, el 21 de junio de 1963, el arzobispo de Milán se convirtió en Pablo VI, siendo coronado el 30 por Ottaviani, en su condición de protodiácono del Sacro Colegio (detalle que sería irónico si no fuera por el profundo sentido de Iglesia que caracterizó siempre al combativo cardenal). Pablo VI manifestó inmediatamente, por supuesto, su voluntad de proseguir el Concilio, si bien era consciente de las dificultades que se presentaban. No en vano, cuando el Cardenal Montini recibió en su día la noticia de la convocatoria del Vaticano II, su primera reacción fue decir: “¡Menudo avispero!”, como han declarado testigos presenciales en su Proceso de Canonización.

Durante el cónclave, el ala tradicional —capitaneada por Ottaviani— opuso a la candidatuta liberal la de Ildebrando Antoniutti (pues el cardenal Siri de Génova, ya delfín de Pío XII y candidato deseado, no había querido entrar en liza), pero no consiguió impedir una elección que estaba ya decidida desde 1958, cuando no fue posible por no ser Montini cardenal. Ahora que lo era no estaban dispuestos sus valedores a perder esta oportunidad. Así fue cómo, el 21 de junio de 1963, el arzobispo de Milán se convirtió en Pablo VI, siendo coronado el 30 por Ottaviani, en su condición de protodiácono del Sacro Colegio (detalle que sería irónico si no fuera por el profundo sentido de Iglesia que caracterizó siempre al combativo cardenal). Pablo VI manifestó inmediatamente, por supuesto, su voluntad de proseguir el Concilio, si bien era consciente de las dificultades que se presentaban. No en vano, cuando el Cardenal Montini recibió en su día la noticia de la convocatoria del Vaticano II, su primera reacción fue decir: “¡Menudo avispero!”, como han declarado testigos presenciales en su Proceso de Canonización.