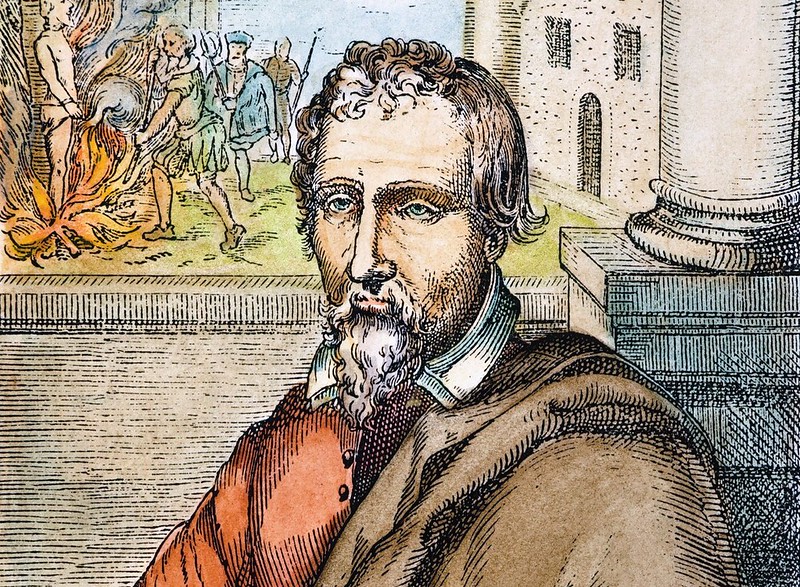

Historias de los herejes y las herejías (I): Miguel Servet y la Inquisición calvinista

La poco conocida aventura de un gran ciéntifico y un mediocre teólogo

Todavía hoy son algunos los que, al tratar de la vida y la muerte de Miguel Servet (humanista, científico, teólogo, hombre de muchos concimientos y famoso en su época) confunden o parecen confundir aspectos tan importantes de su vida como quién le mandó matar y porqué se le perseguía, dando la impresión de que fue la Inquisición Católica la que lo ejecutó y que se le perseguía por ser científico de teorías nuevas. Nada más lejano a la realidad. La vida de Miguel Servet es interesantísima, sobre todo si lo que se busca es la verdad histórica.

Se coincide en general hoy en día en situar el lugar de nacimiento de Servet en Villanueva de Sigena, aunque hay investigadores que mantienen la opinión, de que nació en Tudela (Navarra), basándose en los documentos en que Servet se atribuía dicho origen mientras mantenía en Francia la falsa identidad de Michel de Villeneuve, que haría alusión a su localidad natal, Villanueva de Sigena, donde se conserva la casa familiar, hoy convertida en centro de interpretación. Fue hijo de Antón Serveto, noble infanzón y notario del Monasterio de Sigena, y de Catalina Conesa, que por línea materna descendía de la familia judeoconversa de los Zaporta. Tenía dos hermanos menores: Pedro, quien continuó con la notaría paterna, y Juan, que fue ordenado sacerdote.

Joven con dotes sobresalientes para las letras y gran conocedor del latín, griego y hebreo, Miguel abandonó su población de origen para ampliar estudios, probablemente en Lérida. Es aceptado como pupilo por fray Juan de Quintana, quien llegaría a ser confesor de Carlos I. Tras una estancia en Toulouse (Francia) para realizar estudios de Derecho, donde entra por primera vez en contacto con círculos próximos a la Reforma, viaja con Quintana por Italia y Alemania, como parte del séquito imperial, y presencia la coronación de Carlos V como emperador en Bolonia (1530). Posteriormente abandona a su mentor e inicia un periplo por varias ciudades de Centroeuropa afines al naciente protestantismo. Establece una relación cada vez más difícil y polémica con algunos líderes reformadores, como Ecolampadio de Basilea, y se dirige más tarde a Estrasburgo, donde se relaciona con Bucer, y a Hagenau (ciudad alsaciana entonces perteneciente al Sacro Imperio Romano Germánico).

Antes de comenzar a hablar del Postconcilio como tal, conviene recordar algún episodio del mismo Concilio que hizo que las cosas fueran muy distintas de cómo se esperaba al principio y cambiaran de rumbo, para bien o para mal, aunque sabemos que para los que aman a Dios, todo contribuye al bien. Concretamente, para entender lo que pasó en los años sucesivos, es importante entender cómo ya al principio del Concilio saltó al terreno de juego un factor muy poco teológico y menos espiritual todavía, que fue la prensa (los medios de comunicación, en general), que se quiso erigir en árbitro no sólo del “espíritu conciliar”, sino también de la realidad de las discusiones conciliares. No fue algo buscado directamente, sino propiciado por dos hechos que ocurrieron en Roma, uno dentro del aula conciliar y otro fuera, que son de gran interés. (Recuérdese: Estamos hablando de hechos históricos, por favor que nadie se escandalice si no recordamos en cada párrafo algo que ya sabemos y que está en la base de nuestra concepción de cualquier evento conciliar: La asistencia innegable del Espíritu Santo).

Antes de comenzar a hablar del Postconcilio como tal, conviene recordar algún episodio del mismo Concilio que hizo que las cosas fueran muy distintas de cómo se esperaba al principio y cambiaran de rumbo, para bien o para mal, aunque sabemos que para los que aman a Dios, todo contribuye al bien. Concretamente, para entender lo que pasó en los años sucesivos, es importante entender cómo ya al principio del Concilio saltó al terreno de juego un factor muy poco teológico y menos espiritual todavía, que fue la prensa (los medios de comunicación, en general), que se quiso erigir en árbitro no sólo del “espíritu conciliar”, sino también de la realidad de las discusiones conciliares. No fue algo buscado directamente, sino propiciado por dos hechos que ocurrieron en Roma, uno dentro del aula conciliar y otro fuera, que son de gran interés. (Recuérdese: Estamos hablando de hechos históricos, por favor que nadie se escandalice si no recordamos en cada párrafo algo que ya sabemos y que está en la base de nuestra concepción de cualquier evento conciliar: La asistencia innegable del Espíritu Santo). El primer hecho fue trascendental para la marcha del Concilio y ocurrió justo en los inicios del evento, concretamente en el tercer día. El primero, día 11 de octubre de 1962, había sido la apertura, con el discurso del Papa. Un discurso en que expresó preocupación por la situación del mundo, pero sin excesiva ansiedad, y, sobre todo, sin pasión ni agresividad. Se iba a estudiar y dialogar, más que a dogmatizar y condenar. No se iba tampoco a cambiar nada sustancial de la doctrina y disciplina católicas, pero se iba a intentar ponerlas más al día. “La doctrina –dijo Juan XXIII-, la doctrina autentica será expuesta con arreglo a métodos de investigación y de presentación propios del pensamiento moderno. Una cosa es la sustancia de la doctrina antigua contenida en el depósito de la fe, y otra la formulación de que se ve revestida.”

El primer hecho fue trascendental para la marcha del Concilio y ocurrió justo en los inicios del evento, concretamente en el tercer día. El primero, día 11 de octubre de 1962, había sido la apertura, con el discurso del Papa. Un discurso en que expresó preocupación por la situación del mundo, pero sin excesiva ansiedad, y, sobre todo, sin pasión ni agresividad. Se iba a estudiar y dialogar, más que a dogmatizar y condenar. No se iba tampoco a cambiar nada sustancial de la doctrina y disciplina católicas, pero se iba a intentar ponerlas más al día. “La doctrina –dijo Juan XXIII-, la doctrina autentica será expuesta con arreglo a métodos de investigación y de presentación propios del pensamiento moderno. Una cosa es la sustancia de la doctrina antigua contenida en el depósito de la fe, y otra la formulación de que se ve revestida.”

La firma del Tratado de Roma (en la foto, abajo), creador tanto de la Comunidad Económica Europea (CEE) como de la Comunidad Económica de la Energía Atómica (EURATOM), del que apenas hemos conmemorado el 50º aniversario el pasado 25 de marzo de 2007, ha sido un hito en la historia de la Europa unida que conocemos hoy. Una Europa en paz desde entonces, salvo los acontecimientos sangrientos de los Balcanes durante la década de 1990 surgidos tras la desintegración de la antigua Yugoslavia del mariscal Tito. Un Tratado de Roma que, junto al Tratado de París de 1952 iniciador de la Comunidad Económica del Carbón y del Acerom(CECA), constituyen los llamados Tratados fundacionales de la actual Unión Europea (UE). La firma de estos Tratados no fue posible sin las aportaciones y el esfuerzo de cuatro grandes hombres que han configurado la historia de la Europa moderna: el franco-alemán Robert Schuman (1886-1963), el alemán Konrad Adenauer (1876-1967), el francés Jean Monnet (1888-1979) y el italo-triestino Alcide de Gasperi (1881-1954). Tres de los cuatro padres de la actual Europa unida eran profundamente católicos, el cuarto era laico.

La firma del Tratado de Roma (en la foto, abajo), creador tanto de la Comunidad Económica Europea (CEE) como de la Comunidad Económica de la Energía Atómica (EURATOM), del que apenas hemos conmemorado el 50º aniversario el pasado 25 de marzo de 2007, ha sido un hito en la historia de la Europa unida que conocemos hoy. Una Europa en paz desde entonces, salvo los acontecimientos sangrientos de los Balcanes durante la década de 1990 surgidos tras la desintegración de la antigua Yugoslavia del mariscal Tito. Un Tratado de Roma que, junto al Tratado de París de 1952 iniciador de la Comunidad Económica del Carbón y del Acerom(CECA), constituyen los llamados Tratados fundacionales de la actual Unión Europea (UE). La firma de estos Tratados no fue posible sin las aportaciones y el esfuerzo de cuatro grandes hombres que han configurado la historia de la Europa moderna: el franco-alemán Robert Schuman (1886-1963), el alemán Konrad Adenauer (1876-1967), el francés Jean Monnet (1888-1979) y el italo-triestino Alcide de Gasperi (1881-1954). Tres de los cuatro padres de la actual Europa unida eran profundamente católicos, el cuarto era laico. Robert Schuman -quien en un momento de su vida llegó a plantearse el sacerdocio, pero pudo más su vocación política y de servicio, que nacía de sus profundas convicciones religiosas- se distinguió por la búsqueda constante de paz entre dos de los principales contendientes en la Segunda Guerra Mundial: Francia y Alemania. Escribía: “[…] ¿Me equivoco acaso al pensar que sueñas con el sacerdocio, y que este último te parece el único camino posible para ti? ¿Me puedo atrever a decirte que no soy de tu misma opinión? En nuestra sociedad, el apostolado laico es de una necesidad urgente, y no me puedo imaginar un apóstol mejor que tú. Te digo esto con absoluta sinceridad. Piensa en lo que te digo, estoy seguro que me darás la razón. Seguirás siendo laico porque de esta forma podrás mejor hacer el bien, que es tu única preocupación. Soy categórico, ¿verdad? Es porque tengo la pretensión de leer hasta el fondo de ciertos corazones, y me parece que los santos del futuro serán santos con traje”

Robert Schuman -quien en un momento de su vida llegó a plantearse el sacerdocio, pero pudo más su vocación política y de servicio, que nacía de sus profundas convicciones religiosas- se distinguió por la búsqueda constante de paz entre dos de los principales contendientes en la Segunda Guerra Mundial: Francia y Alemania. Escribía: “[…] ¿Me equivoco acaso al pensar que sueñas con el sacerdocio, y que este último te parece el único camino posible para ti? ¿Me puedo atrever a decirte que no soy de tu misma opinión? En nuestra sociedad, el apostolado laico es de una necesidad urgente, y no me puedo imaginar un apóstol mejor que tú. Te digo esto con absoluta sinceridad. Piensa en lo que te digo, estoy seguro que me darás la razón. Seguirás siendo laico porque de esta forma podrás mejor hacer el bien, que es tu única preocupación. Soy categórico, ¿verdad? Es porque tengo la pretensión de leer hasta el fondo de ciertos corazones, y me parece que los santos del futuro serán santos con traje” La reforma litúrgica del Vaticano II es heredera del movimiento litúrgico, iniciado en Francia por Dom Prospero Gueranger hacia la mitad del siglo XIX. Dom Gueranger (en la foto, abajo) fue el restaurador de la orden benedictina en Francia, y para ello se instaló en el antiguo priorato benedictino de San Pedro de Solesmes, casi completamente destruido. Más tarde ese priorato fue erigido en abadía, convirtiéndose en la cabeza de una congregación monastica que puso la liturgia como principio fundamental de toda su espiritualidad, y lo mismo hicieron los hermanos Wolter con la restauración benedictina en Alemania. De este modo se contribuyó a crear una corriente de simpatía en torno a la celebración litúrgica por Europa y parte de América. Ese movimiento tuvo su primer espaldarazo pontificio con el “motu proprio” de san Pío X Tra le sollecitudini, del 22 de noviembre de 1903, en el que se decía: “Siendo nuestro mas ardiente deseo que el verdadero espíritu cristiano reflorezca de todas maneras y se mantenga en todos los fieles, es necesario preocuparse ante todo de la santidad y dignidad del templo, donde los fieles se reúnen para encontrar precisamente este espíritu en su fuente primera e indispensable, que es la participación activa en los sacrosantos misterios y en la plegaria pública y solemne de la Iglesia“.

La reforma litúrgica del Vaticano II es heredera del movimiento litúrgico, iniciado en Francia por Dom Prospero Gueranger hacia la mitad del siglo XIX. Dom Gueranger (en la foto, abajo) fue el restaurador de la orden benedictina en Francia, y para ello se instaló en el antiguo priorato benedictino de San Pedro de Solesmes, casi completamente destruido. Más tarde ese priorato fue erigido en abadía, convirtiéndose en la cabeza de una congregación monastica que puso la liturgia como principio fundamental de toda su espiritualidad, y lo mismo hicieron los hermanos Wolter con la restauración benedictina en Alemania. De este modo se contribuyó a crear una corriente de simpatía en torno a la celebración litúrgica por Europa y parte de América. Ese movimiento tuvo su primer espaldarazo pontificio con el “motu proprio” de san Pío X Tra le sollecitudini, del 22 de noviembre de 1903, en el que se decía: “Siendo nuestro mas ardiente deseo que el verdadero espíritu cristiano reflorezca de todas maneras y se mantenga en todos los fieles, es necesario preocuparse ante todo de la santidad y dignidad del templo, donde los fieles se reúnen para encontrar precisamente este espíritu en su fuente primera e indispensable, que es la participación activa en los sacrosantos misterios y en la plegaria pública y solemne de la Iglesia“. Para coordinar los esfuerzos de los especialistas del mundo entero, el Instituto litúrgico de Treveris en 1951 tomó la iniciativa de invitarlos a la abadía benedictina de Maria Laach, donde se celebraron las primeras jornadas litúrgicas sobre el tema “los problemas del Misal Romano". A la conclusión, fueron enviados a Roma los votos en que se recogían los puntos principales que requerían reforma: doblajes, oraciones al pie del altar, lugar de la liturgia de la Palabra, la ordenación de las lecturas bíblicas, la plegaria universal de los fieles, nuevos prefacios, la fragmentación del canon con sus respectivas conclusiones (diversos “Amen"), el acto penitencial antes de la comunión en la misa, los ritos finales, etc. Desde entonces estos encuentros se celebraron de un modo regular hasta el año 1960. En ellos se pasó revista a casi todos los aspectos de la reforma litúrgica. En su organización intervino también el Centro de Pastoral litúrgica de Paris. Al congreso de Mont-Saint-Odile, cerca de Estrasburgo, acudieron especialistas de nueve países europeos, que, desde el 21 al 23 de octubre de 1952, estudiaron el tema de El hombre moderno y la Misa. También se enviaron a la Santa Sede las sugerencias más adecuadas, de modo especial las referidas a las lecturas bíblicas en la misa y a la estructura del Misal en los ritos y oraciones que siguen a la recitación del padrenuestro.

Para coordinar los esfuerzos de los especialistas del mundo entero, el Instituto litúrgico de Treveris en 1951 tomó la iniciativa de invitarlos a la abadía benedictina de Maria Laach, donde se celebraron las primeras jornadas litúrgicas sobre el tema “los problemas del Misal Romano". A la conclusión, fueron enviados a Roma los votos en que se recogían los puntos principales que requerían reforma: doblajes, oraciones al pie del altar, lugar de la liturgia de la Palabra, la ordenación de las lecturas bíblicas, la plegaria universal de los fieles, nuevos prefacios, la fragmentación del canon con sus respectivas conclusiones (diversos “Amen"), el acto penitencial antes de la comunión en la misa, los ritos finales, etc. Desde entonces estos encuentros se celebraron de un modo regular hasta el año 1960. En ellos se pasó revista a casi todos los aspectos de la reforma litúrgica. En su organización intervino también el Centro de Pastoral litúrgica de Paris. Al congreso de Mont-Saint-Odile, cerca de Estrasburgo, acudieron especialistas de nueve países europeos, que, desde el 21 al 23 de octubre de 1952, estudiaron el tema de El hombre moderno y la Misa. También se enviaron a la Santa Sede las sugerencias más adecuadas, de modo especial las referidas a las lecturas bíblicas en la misa y a la estructura del Misal en los ritos y oraciones que siguen a la recitación del padrenuestro. Mezclando un poco de tradición histórica y un poco de leyenda, la figura de esta gran santa destaca, poderosa, en medio del florecimiento cristiano primitivo, que venia a sustituir a los antiguos ídolos griegos, latinos o celtas. Su nombre está asociado a la vida de los habitantes antigua Lutecia. La montaña donde Clovis había levantado una iglesia en honor de San Pedro y San Pablo se llamaría en lo sucesivo montaña de Santa Genoveva. Al lado del rey merovingio será enterrada y sucesivas vicisitudes llevarán sus cenizas hasta el lugar que hoy ocupa la iglesia de Saint Etienne du Mont, rodeados de una hermosa reja de hierro forjado, entre cirios y exvotos de sus fieles agradecidos.

Mezclando un poco de tradición histórica y un poco de leyenda, la figura de esta gran santa destaca, poderosa, en medio del florecimiento cristiano primitivo, que venia a sustituir a los antiguos ídolos griegos, latinos o celtas. Su nombre está asociado a la vida de los habitantes antigua Lutecia. La montaña donde Clovis había levantado una iglesia en honor de San Pedro y San Pablo se llamaría en lo sucesivo montaña de Santa Genoveva. Al lado del rey merovingio será enterrada y sucesivas vicisitudes llevarán sus cenizas hasta el lugar que hoy ocupa la iglesia de Saint Etienne du Mont, rodeados de una hermosa reja de hierro forjado, entre cirios y exvotos de sus fieles agradecidos. Dejando aparte las leyendas negras que rodean a la Reina Isabel y a mucho de cuanto al descubrimiento de América se refiere, acudamos a los datos fehacientes de que disponemos para admirar la solidez de las bases religiosas que en esta gran obra se pusieron: Como es sabido, desde el momento en que Cristóbal Colón llegó de su primer viaje a Lisboa, Portugal (4 de marzo de 1.493) antes de presentarse ante los reyes, se difundió la existencia de un Nuevo Mundo, por lo que Fernando e Isabel, se apresuraron de dar cuenta del descubrimiento al nuevo papa Alejandro VI. El papa celebró la noticia con grandes festejos en Roma y contestó a Fernando e Isabel: “Os mandamos, en virtud de santa obediencia que así como prometéis, y no dudamos cumpliréis, destinéis a las tierras e islas susodichas, varones probos y temerosos de Dios, doctos, instruidos y experimentados, para doctrinar a los dichos indígenas y moradores en la fe católica e imponerles en las buenas costumbres, poniendo toda la diligencia de vida en los que hayáis de enviar” (Bula Inter Caetera, 6 de Mayo de 1493).

Dejando aparte las leyendas negras que rodean a la Reina Isabel y a mucho de cuanto al descubrimiento de América se refiere, acudamos a los datos fehacientes de que disponemos para admirar la solidez de las bases religiosas que en esta gran obra se pusieron: Como es sabido, desde el momento en que Cristóbal Colón llegó de su primer viaje a Lisboa, Portugal (4 de marzo de 1.493) antes de presentarse ante los reyes, se difundió la existencia de un Nuevo Mundo, por lo que Fernando e Isabel, se apresuraron de dar cuenta del descubrimiento al nuevo papa Alejandro VI. El papa celebró la noticia con grandes festejos en Roma y contestó a Fernando e Isabel: “Os mandamos, en virtud de santa obediencia que así como prometéis, y no dudamos cumpliréis, destinéis a las tierras e islas susodichas, varones probos y temerosos de Dios, doctos, instruidos y experimentados, para doctrinar a los dichos indígenas y moradores en la fe católica e imponerles en las buenas costumbres, poniendo toda la diligencia de vida en los que hayáis de enviar” (Bula Inter Caetera, 6 de Mayo de 1493). Muy probablemente una de las mujeres más extraordinarias de todos tiempos, Matilde de Canosa, que se vio metida de lleno en la lucha de la Iglesia y el Imperio, supo llevar a cabo su misión sin pensar en sí misma ni en sus intereses particulares, sino más bien al contrario mostrando haber comprendido muy bien el sentido profundo de la vida que debería tener todo verdadero cristiano.

Muy probablemente una de las mujeres más extraordinarias de todos tiempos, Matilde de Canosa, que se vio metida de lleno en la lucha de la Iglesia y el Imperio, supo llevar a cabo su misión sin pensar en sí misma ni en sus intereses particulares, sino más bien al contrario mostrando haber comprendido muy bien el sentido profundo de la vida que debería tener todo verdadero cristiano. Los primeros años del pontificado pacelliano estuvieron lógicamente condicionados por la Segunda Guerra Mundial, que estalló a escasos seis meses de la elección de Pío XII, que, al igual que su predecesor Benedicto XV, intentó en vano detenerla hasta el último momento, sin que los grandes de este mundo prestaran atención a su conjuro: “Nada se pierde con la paz; todo puede perderse con la guerra”. La Secretaría de Estado tuvo que desarrollar un trabajo mucho más intenso que de ordinario para mantener la neutralidad de la Santa Sede y a la vez defender los intereses de los católicos en los países beligerantes y organizar la ayuda a las poblaciones afectadas a través de la red de las nunciaturas apostólicas, que demostrarían su utilidad y eficacia en un contexto de extrema precariedad.

Los primeros años del pontificado pacelliano estuvieron lógicamente condicionados por la Segunda Guerra Mundial, que estalló a escasos seis meses de la elección de Pío XII, que, al igual que su predecesor Benedicto XV, intentó en vano detenerla hasta el último momento, sin que los grandes de este mundo prestaran atención a su conjuro: “Nada se pierde con la paz; todo puede perderse con la guerra”. La Secretaría de Estado tuvo que desarrollar un trabajo mucho más intenso que de ordinario para mantener la neutralidad de la Santa Sede y a la vez defender los intereses de los católicos en los países beligerantes y organizar la ayuda a las poblaciones afectadas a través de la red de las nunciaturas apostólicas, que demostrarían su utilidad y eficacia en un contexto de extrema precariedad. En 1942, en pleno fragor bélico, celebró el Papa su jubileo episcopal. Se filmó para la ocasión un documental sobre él y sobre la vida cotidiana en el Vaticano. La dirección estuvo a cargo de Romolo Marcellini, que le puso por título el lema que en la profecía de san Malaquías correspondía a Pío XII: Pastor Angelicus. En diciembre se proyectó la película, justamente en el Pontificio Oratorio de San Pedro con la complacencia de monseñor Ottaviani, que la juzgó “óptima".

En 1942, en pleno fragor bélico, celebró el Papa su jubileo episcopal. Se filmó para la ocasión un documental sobre él y sobre la vida cotidiana en el Vaticano. La dirección estuvo a cargo de Romolo Marcellini, que le puso por título el lema que en la profecía de san Malaquías correspondía a Pío XII: Pastor Angelicus. En diciembre se proyectó la película, justamente en el Pontificio Oratorio de San Pedro con la complacencia de monseñor Ottaviani, que la juzgó “óptima".