La intrigas políticas produjeron, de rebote, la elección de un Papa santo

LA ELECCIÓN DE SAN PÍO X O CÓMO DIOS ESCRIBE DERECHO CON RENGLONES TORCIDOS

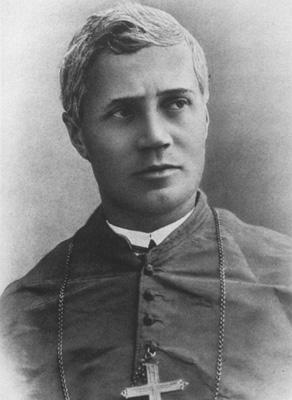

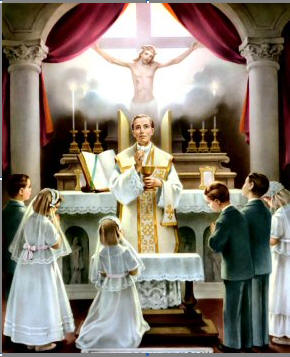

Han pasado ya más de cien años desde el cónclave que en agosto de 1903 eligió como Papa al cardenal Giuseppe Melchiorre Sarto. El último Pontífice que ha sido proclamado santo, un gran Papa pastor que dio la posibilidad a los niños pequeños de hacer la primera comunión. Del siguiente episodio, que se remonta a la época de su episcopado en Mantua, emerge la gran libertad interior del papa Sarto. Un día, paseando por la ciudad con el rector del seminario, pasó delante del cementerio judío. Le preguntó a su acompañante si rezaría el De profundis por los muertos que allí reposaban. El monseñor le respondió que no. Entonces el obispo Sarto se quitó el sombrero y rezó el salmo entero, diciéndole al joven sacerdote: «Mire, ahora nosotros hemos hecho nuestra parte. El Señor hará la suya. Porque en ninguna parte está escrito que la teología del Señor es como la que enseñan los padres jesuitas de la Universidad Gregoriana».

Han pasado ya más de cien años desde el cónclave que en agosto de 1903 eligió como Papa al cardenal Giuseppe Melchiorre Sarto. El último Pontífice que ha sido proclamado santo, un gran Papa pastor que dio la posibilidad a los niños pequeños de hacer la primera comunión. Del siguiente episodio, que se remonta a la época de su episcopado en Mantua, emerge la gran libertad interior del papa Sarto. Un día, paseando por la ciudad con el rector del seminario, pasó delante del cementerio judío. Le preguntó a su acompañante si rezaría el De profundis por los muertos que allí reposaban. El monseñor le respondió que no. Entonces el obispo Sarto se quitó el sombrero y rezó el salmo entero, diciéndole al joven sacerdote: «Mire, ahora nosotros hemos hecho nuestra parte. El Señor hará la suya. Porque en ninguna parte está escrito que la teología del Señor es como la que enseñan los padres jesuitas de la Universidad Gregoriana».

León XIII, fallecido a la edad de 93 años después de un cuarto de siglo de pontificado, dejaba una herencia nada fácil. Muchos cardenales querían un cambio “pastoral”, un papa “no político” ni “diplomático”. El candidato con más posibilidades era, en cambio, un purpurado que encarnaba la otra línea, la de continuidad directa con León XIII. Era un noble y piadoso siciliano, Mariano Rampolla del Tíndaro, hasta entonces secretario de Estado. La mayor parte de los cardenales franceses apoyaba su elección, pero Austria se oponía por su política de apoyo a las aspiraciones de los eslavos en los Balcanes. El emperador de Austria decide valerse de un antiguo derecho de veto concedido a las grandes monarquías católicas para impedir la elección de Rampolla.

El obispo de Cracovia, Jan Puzyna de Kozielsko, fue informado del veto. Según algunos, la iniciativa nació del mismo cardenal, que la defendió ante el anciano Francisco José que era reacio a usar ese derecho. Informados de la “exclusión”, los cardenales austro-húngaros deciden indicar dos nombres de cardenales: Serafino Vannutelli y Girolamo Maria Gotti, este último carmelita prefecto de Propaganda Fide. Hay algunos cardenales, entre ellos el arzobispo de Milán, Andrea Carlo Ferrari, que desean una candidatura con un perfil claramente pastoral. Y ven en el patriarca de Venecia, Sarto, al hombre ideal. Su nombre, sin embargo, no aparece en las previsiones de la víspera. Pero es interesante señalar que, antes del comienzo del cónclave, los periódicos dan por fracasada la candidatura de Rampolla del Tíndaro. La tarde del 31 de julio entran en el cónclave sesenta y dos cardenales.

El obispo de Cracovia, Jan Puzyna de Kozielsko, fue informado del veto. Según algunos, la iniciativa nació del mismo cardenal, que la defendió ante el anciano Francisco José que era reacio a usar ese derecho. Informados de la “exclusión”, los cardenales austro-húngaros deciden indicar dos nombres de cardenales: Serafino Vannutelli y Girolamo Maria Gotti, este último carmelita prefecto de Propaganda Fide. Hay algunos cardenales, entre ellos el arzobispo de Milán, Andrea Carlo Ferrari, que desean una candidatura con un perfil claramente pastoral. Y ven en el patriarca de Venecia, Sarto, al hombre ideal. Su nombre, sin embargo, no aparece en las previsiones de la víspera. Pero es interesante señalar que, antes del comienzo del cónclave, los periódicos dan por fracasada la candidatura de Rampolla del Tíndaro. La tarde del 31 de julio entran en el cónclave sesenta y dos cardenales.

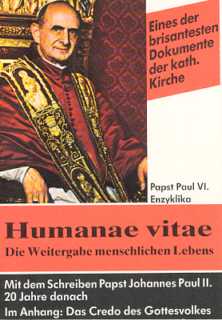

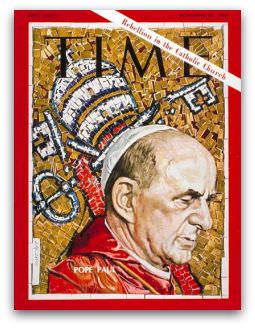

Entre tanto, al Papa Pablo VI, al que la aplicación del concilio Vaticano II trajo un sinfín de amarguras y sinsabores, no se le ahorraron tampoco los sufrimientos por el tema de la liturgia. Por un lado empezó a descubrir la capacidad de desobediencia que había en ciertos eclesiásticos y que culminó años después con la gran desobediencia -organizada a nivel internacional- ante la publicación de su encíclica Humanae Vitae, como ya hemos visto. Por oro lado, tal estado de confusión litúrgica animaba a los que miraban escépticamente a la reforma y no encontraban motivos para que les gustase (en 1964 se había fundado Una Voce en defensa de la liturgia que había sido defenestrada y el número de simpatizantes crecía…). En el intento de atajar ambas posiciones, Pablo VI se encontró con pocas fuerzas y no consiguió frenar ninguno de las dos, aunque lo intentó. La historia le ha dado la razón en querer atajar las desobediencias del progresío litúrgico en la aplicación de la nueva liturgia y se la ha quitado en su esfuerzo de erradicar las que él llamaba “obstinadas e irreverentes nostalgias” y que sus sucesores han vuelto a poner en el lugar de reverencia que les corresponde.

Entre tanto, al Papa Pablo VI, al que la aplicación del concilio Vaticano II trajo un sinfín de amarguras y sinsabores, no se le ahorraron tampoco los sufrimientos por el tema de la liturgia. Por un lado empezó a descubrir la capacidad de desobediencia que había en ciertos eclesiásticos y que culminó años después con la gran desobediencia -organizada a nivel internacional- ante la publicación de su encíclica Humanae Vitae, como ya hemos visto. Por oro lado, tal estado de confusión litúrgica animaba a los que miraban escépticamente a la reforma y no encontraban motivos para que les gustase (en 1964 se había fundado Una Voce en defensa de la liturgia que había sido defenestrada y el número de simpatizantes crecía…). En el intento de atajar ambas posiciones, Pablo VI se encontró con pocas fuerzas y no consiguió frenar ninguno de las dos, aunque lo intentó. La historia le ha dado la razón en querer atajar las desobediencias del progresío litúrgico en la aplicación de la nueva liturgia y se la ha quitado en su esfuerzo de erradicar las que él llamaba “obstinadas e irreverentes nostalgias” y que sus sucesores han vuelto a poner en el lugar de reverencia que les corresponde. Pero mayor aflicción nos proporciona la difusión de una tendencia a desacralizar, como se osa decir, la liturgia (si es que todavía merece este nombre) y con ella, fatalmente, al cristianismo. La nueva mentalidad, cuyas turbias fuentes no sería difícil descubrir, pretendida base de esta demolición del autentico culto católico, implica tales revoluciones doctrinales, disciplinares y pastorales que no dudamos en considerarla aberrante; y lo decimos con pena, no solo por el espíritu anticanónico y radical que gratuitamente profesa, sino más bien por la desintegración religiosa que fatalmente lleva consigo” ("Osservatore Romano“, 20-IV-67).

Pero mayor aflicción nos proporciona la difusión de una tendencia a desacralizar, como se osa decir, la liturgia (si es que todavía merece este nombre) y con ella, fatalmente, al cristianismo. La nueva mentalidad, cuyas turbias fuentes no sería difícil descubrir, pretendida base de esta demolición del autentico culto católico, implica tales revoluciones doctrinales, disciplinares y pastorales que no dudamos en considerarla aberrante; y lo decimos con pena, no solo por el espíritu anticanónico y radical que gratuitamente profesa, sino más bien por la desintegración religiosa que fatalmente lleva consigo” ("Osservatore Romano“, 20-IV-67).

Nos situamos en el s. XI, pasada ya la decadencia general en la Iglesia del siglo X, y ahora el renacimiento del monacato vigoriza de nuevo la piedad y el culto, la reforma gregoriana lleva con rigor la disciplina eclesiástica, y la cultura se desarrolla en las escuelas catedralicias y monásticas, con gran actividad de la ciencia teológica. La Iglesia sigue su rumbo en medio de avatares. Su barca ha sido zarandeada, pero no destrozada ni destruida. Dios, a través de su Iglesia, ha estado siempre vigilante a cuanto sucedía en el mundo. Ella, la Iglesia, vive en carne propia todos los gozos y tristezas de cada nación, de cada hombre, de cada hijo suyo. En este siglo, muchos religiosos salidos de los monasterios reformados, como los que dependen de Cluny, se muestran deseosos de una iglesia más santa y buscan la manera de hacer una reforma general. Para ello era necesario que los pastores se preocupasen más de sus responsabilidades, pero la gran mayoría carecen de las debidas cualidades ya que eran nombrados por los príncipes.

Nos situamos en el s. XI, pasada ya la decadencia general en la Iglesia del siglo X, y ahora el renacimiento del monacato vigoriza de nuevo la piedad y el culto, la reforma gregoriana lleva con rigor la disciplina eclesiástica, y la cultura se desarrolla en las escuelas catedralicias y monásticas, con gran actividad de la ciencia teológica. La Iglesia sigue su rumbo en medio de avatares. Su barca ha sido zarandeada, pero no destrozada ni destruida. Dios, a través de su Iglesia, ha estado siempre vigilante a cuanto sucedía en el mundo. Ella, la Iglesia, vive en carne propia todos los gozos y tristezas de cada nación, de cada hombre, de cada hijo suyo. En este siglo, muchos religiosos salidos de los monasterios reformados, como los que dependen de Cluny, se muestran deseosos de una iglesia más santa y buscan la manera de hacer una reforma general. Para ello era necesario que los pastores se preocupasen más de sus responsabilidades, pero la gran mayoría carecen de las debidas cualidades ya que eran nombrados por los príncipes. Tuvo especial trascendencia en el s. XI la polémica suscitada por Berengario, nacido en Tours poco después del año 1000. Alumno de S. Fulberto, el fundador de la célebre escuela de Chartres, que murió en 1029, Berengario volvió a su ciudad natal; en 1031 es ya canónigo y director de la escuela de San Martín de Tours, rivalizando con la del docto Lanfranco (+1089) en la abadía de Bec. Lanfranco atraía más discípulos (entre ellos S. Anselmo de Canterbury), y, antes de retirarse a Bec, en su época de dialéctico, ya había derrotado a Berengario en una discusión, razones por las que éste quizá le guardó cierta animosidad. No siguió Berengario los pasos de su maestro S. Fulberto, sino que aplicó el racionalismo dialéctico a temas religiosos y teológicos, y a partir de 1046 comenzó a difundir ideas contrarias a la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía.

Tuvo especial trascendencia en el s. XI la polémica suscitada por Berengario, nacido en Tours poco después del año 1000. Alumno de S. Fulberto, el fundador de la célebre escuela de Chartres, que murió en 1029, Berengario volvió a su ciudad natal; en 1031 es ya canónigo y director de la escuela de San Martín de Tours, rivalizando con la del docto Lanfranco (+1089) en la abadía de Bec. Lanfranco atraía más discípulos (entre ellos S. Anselmo de Canterbury), y, antes de retirarse a Bec, en su época de dialéctico, ya había derrotado a Berengario en una discusión, razones por las que éste quizá le guardó cierta animosidad. No siguió Berengario los pasos de su maestro S. Fulberto, sino que aplicó el racionalismo dialéctico a temas religiosos y teológicos, y a partir de 1046 comenzó a difundir ideas contrarias a la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Isabel Seton nació el 28 de agosto de 1774 en Nueva York. Sus padres, el Doctor Richard Bayley y Catalina Charlton, los dos anglicanos piadosos y leales miembros del partido conservador, habían permanecido fieles a Gran Bretaña durante la guerra de la independencia americana (1775-1783). Los antepasados de Isabel fueron de los primeros colonos de la región de Nueva York. Su padre procedía de una acomodada familia francesa hugonote, los condes de “New Rochelle". Su madre era hija del Doctor Richard Charlton, importante pastor anglicano, de origen anglo-irlandés. Cuando nació Isabel (1774-1821) sus padres llevaban casados cinco años y tenían ya una hija, María Magdalena (1768-1856). La pequeña, Catalina (1777-1778), nació tres años después de su hermana. Se cree que la Señora Bayley murió al dar a luz a Catalina, que murió al año siguiente. El Doctor Bayley se volvió a casar y continuó viajando al extranjero para perfeccionar sus estudios de medicina. Su segunda esposa, Carlota Barclay Bayley (1759-1805) le dio siete hijos que ella prefirió a las hijas mayores procedentes del primer matrimonio. María e Isabel tuvieron que sufrir mucho debido al rechazo de su madrastra.

Isabel Seton nació el 28 de agosto de 1774 en Nueva York. Sus padres, el Doctor Richard Bayley y Catalina Charlton, los dos anglicanos piadosos y leales miembros del partido conservador, habían permanecido fieles a Gran Bretaña durante la guerra de la independencia americana (1775-1783). Los antepasados de Isabel fueron de los primeros colonos de la región de Nueva York. Su padre procedía de una acomodada familia francesa hugonote, los condes de “New Rochelle". Su madre era hija del Doctor Richard Charlton, importante pastor anglicano, de origen anglo-irlandés. Cuando nació Isabel (1774-1821) sus padres llevaban casados cinco años y tenían ya una hija, María Magdalena (1768-1856). La pequeña, Catalina (1777-1778), nació tres años después de su hermana. Se cree que la Señora Bayley murió al dar a luz a Catalina, que murió al año siguiente. El Doctor Bayley se volvió a casar y continuó viajando al extranjero para perfeccionar sus estudios de medicina. Su segunda esposa, Carlota Barclay Bayley (1759-1805) le dio siete hijos que ella prefirió a las hijas mayores procedentes del primer matrimonio. María e Isabel tuvieron que sufrir mucho debido al rechazo de su madrastra. Pero, a la vez, iba madurando su inclinación hacia la contemplación. Le gustaba la música y expresaba sus sentimientos tocando el piano. Relata en sus escritos qué feliz se sentía a la orilla del mar, junto a la bahía de Long Island, al contemplar el mar, las conchas, la naturaleza y toda la creación de Dios, mostrando su atractivo por un estilo de vida rural. Muy joven conoció a un joven excelente, William Magee Seton (1768-1803) y se enamoraron. Después de un tiempo de noviazgo, se casaron el 25 de enero de 1794 y lo celebraron en casa de su hermana, María Magdalena, convertida en la Señora Wright Post, en Manhatan. William era un importante negociante en importaciones y exportaciones. Había llevado a cabo su aprendizaje en la firma Filicchi en Liorna, Italia. Isabel, encantada de convertirse en la Señora William Magee Seton, se extasiaba ante su nueva casa: “A los veinte años, tener mi propia casa en este mundo, es el paraíso, es increíble". El matrimonio de los Seton fue muy feliz y pronto conocieron la dicha de tener cinco hijos: Ana María (1795), William (1796), Richard (1798), Catalina Charlton (1800), Rebeca María (1802). Los Seton vivían en Lower Manhatan; les gustaba el baile y la música, sobre todo el violín y el piano. Vivían en un barrio chic y formaban parte de los notables de la sociedad, participando en la política y en los acontecimientos principales de la época. Eran feligreses de la famosa iglesia episcopaliana de la Santísima Trinidad, muy cerca de donde siglos después estuvieron las torres gemelas y hoy sigue estando la bolsa de Wall Street.

Pero, a la vez, iba madurando su inclinación hacia la contemplación. Le gustaba la música y expresaba sus sentimientos tocando el piano. Relata en sus escritos qué feliz se sentía a la orilla del mar, junto a la bahía de Long Island, al contemplar el mar, las conchas, la naturaleza y toda la creación de Dios, mostrando su atractivo por un estilo de vida rural. Muy joven conoció a un joven excelente, William Magee Seton (1768-1803) y se enamoraron. Después de un tiempo de noviazgo, se casaron el 25 de enero de 1794 y lo celebraron en casa de su hermana, María Magdalena, convertida en la Señora Wright Post, en Manhatan. William era un importante negociante en importaciones y exportaciones. Había llevado a cabo su aprendizaje en la firma Filicchi en Liorna, Italia. Isabel, encantada de convertirse en la Señora William Magee Seton, se extasiaba ante su nueva casa: “A los veinte años, tener mi propia casa en este mundo, es el paraíso, es increíble". El matrimonio de los Seton fue muy feliz y pronto conocieron la dicha de tener cinco hijos: Ana María (1795), William (1796), Richard (1798), Catalina Charlton (1800), Rebeca María (1802). Los Seton vivían en Lower Manhatan; les gustaba el baile y la música, sobre todo el violín y el piano. Vivían en un barrio chic y formaban parte de los notables de la sociedad, participando en la política y en los acontecimientos principales de la época. Eran feligreses de la famosa iglesia episcopaliana de la Santísima Trinidad, muy cerca de donde siglos después estuvieron las torres gemelas y hoy sigue estando la bolsa de Wall Street. “La mañana del 25 de julio de 1968 -recordaría años más tarde el Cardenal Casaroli, entonces Secretario de Estado-, Pablo VI celebró la Misa del Espíritu Santo, pidió luz de lo Alto… y firmó: firmó su firma más difícil, una de sus firmas más gloriosas. Firmó su propia pasión”. Se trataba de la Carta Encíclica Humanae Vitae, sobre la regulación de la natalidad; terminaba de esa manera un largo trabajo comenzado en 1963 por Juan XXIII al constituir una “Comisión para el estudio de problemas de población, familia y natalidad”. Pablo VI, al sucederle en el Pontificado, asumió el reto lanzado por su predecesor, sabiendo desde el principio que ésta sería una de las cruces más pesadas que le tocaría llevar. De hecho, a consecuencia de la tormentosa reacción que recibió el documento a nivel mundial, el Papa no volvió a escribir una encíclica en los diez años restantes de su pontificado (en los 5 años anteriores había escrito 7 encíclicas)

“La mañana del 25 de julio de 1968 -recordaría años más tarde el Cardenal Casaroli, entonces Secretario de Estado-, Pablo VI celebró la Misa del Espíritu Santo, pidió luz de lo Alto… y firmó: firmó su firma más difícil, una de sus firmas más gloriosas. Firmó su propia pasión”. Se trataba de la Carta Encíclica Humanae Vitae, sobre la regulación de la natalidad; terminaba de esa manera un largo trabajo comenzado en 1963 por Juan XXIII al constituir una “Comisión para el estudio de problemas de población, familia y natalidad”. Pablo VI, al sucederle en el Pontificado, asumió el reto lanzado por su predecesor, sabiendo desde el principio que ésta sería una de las cruces más pesadas que le tocaría llevar. De hecho, a consecuencia de la tormentosa reacción que recibió el documento a nivel mundial, el Papa no volvió a escribir una encíclica en los diez años restantes de su pontificado (en los 5 años anteriores había escrito 7 encíclicas) Con la publicación de la Encíclica llegó la parte más dura para Pablo VI: no sólo la incomprensión de muchos laicos católicos sino la violenta oposición de influyentes grupos de teólogos y la ambigua posición de algunas Conferencias Episcopales (como los episcopados austríaco, belga, canadiense, francés, etc.) que por una parte daban la razón al Pontífice y por otra intentaban mitigar su enseñanza. “Raramente un texto de la historia reciente del Magisterio -escribió en 1995 el cardenal Ratzinger- se ha convertido en signo de contradicción como esta encíclica, que Pablo VI escribió a partir de una decisión tras múltiples sufrimientos”. Para explicar el disenso y las reacciones polémicas intervinieron muchos factores, del clima cultural de la época a los enormes intereses económicos implicados. A pesar de ello el Papa Montini no cambió su posición.

Con la publicación de la Encíclica llegó la parte más dura para Pablo VI: no sólo la incomprensión de muchos laicos católicos sino la violenta oposición de influyentes grupos de teólogos y la ambigua posición de algunas Conferencias Episcopales (como los episcopados austríaco, belga, canadiense, francés, etc.) que por una parte daban la razón al Pontífice y por otra intentaban mitigar su enseñanza. “Raramente un texto de la historia reciente del Magisterio -escribió en 1995 el cardenal Ratzinger- se ha convertido en signo de contradicción como esta encíclica, que Pablo VI escribió a partir de una decisión tras múltiples sufrimientos”. Para explicar el disenso y las reacciones polémicas intervinieron muchos factores, del clima cultural de la época a los enormes intereses económicos implicados. A pesar de ello el Papa Montini no cambió su posición. A causa de las urgencias del día a día uno puede ser tentado por la creencia de que tiempos pasados siempre fueron mejores. O, al menos, más sencillos de entender. Sin embargo, sólo se trata de una ilusión mental creada, quizá, por la falta de horas de sueño y la escasez de lecturas.

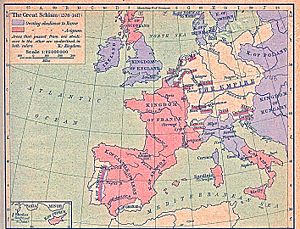

A causa de las urgencias del día a día uno puede ser tentado por la creencia de que tiempos pasados siempre fueron mejores. O, al menos, más sencillos de entender. Sin embargo, sólo se trata de una ilusión mental creada, quizá, por la falta de horas de sueño y la escasez de lecturas. Bonifacio VIII (1294-1303) era un Papa inteligente, de carácter fuerte, independiente y experimentado en lides políticas de toda laya. Su muerte le permitió a Felipe IV de Francia influir en los cardenales franceses para lograr la elección de un Papa francés que se plegara más a sus intereses. El Papa elegido fue Clemente V (1305-1324). Las presiones de Felipe IV de Francia, la inestabilidad política de Roma provocada por la pugna entre las familias Colonna y Orsini, la cercanía física y temporal del Concilio de Vienne (1311) y la relación indirecta entre Aviñón y los Estados Pontificios desde la llegada al trono de Provenza y Nápoles de Roberto I El Prudente hicieron que en 1309 el Papa Clemente V decidiera trasladar temporalmente la Sede de Pedro a Aviñón.

Bonifacio VIII (1294-1303) era un Papa inteligente, de carácter fuerte, independiente y experimentado en lides políticas de toda laya. Su muerte le permitió a Felipe IV de Francia influir en los cardenales franceses para lograr la elección de un Papa francés que se plegara más a sus intereses. El Papa elegido fue Clemente V (1305-1324). Las presiones de Felipe IV de Francia, la inestabilidad política de Roma provocada por la pugna entre las familias Colonna y Orsini, la cercanía física y temporal del Concilio de Vienne (1311) y la relación indirecta entre Aviñón y los Estados Pontificios desde la llegada al trono de Provenza y Nápoles de Roberto I El Prudente hicieron que en 1309 el Papa Clemente V decidiera trasladar temporalmente la Sede de Pedro a Aviñón. Aviñón era la capital del condado de Vienne, que formaba parte del reino de Provenza. Desde el reinado de Roberto de Anjou, Conde de Provenza y Rey de Nápoles, también conocido como Roberto I el Prudente (1309-1343), ambos reinos, Provenza y Nápoles, estuvieron unidos por un mismo rey. Como el Reino de Nápoles estaba sometido al vasallaje de los Estados Pontificios, Aviñón también dependía, aunque indirectamente, de ellos.

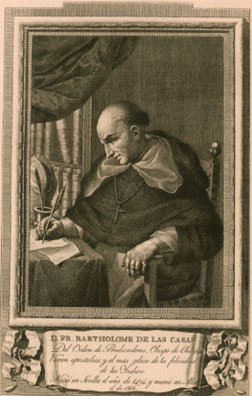

Aviñón era la capital del condado de Vienne, que formaba parte del reino de Provenza. Desde el reinado de Roberto de Anjou, Conde de Provenza y Rey de Nápoles, también conocido como Roberto I el Prudente (1309-1343), ambos reinos, Provenza y Nápoles, estuvieron unidos por un mismo rey. Como el Reino de Nápoles estaba sometido al vasallaje de los Estados Pontificios, Aviñón también dependía, aunque indirectamente, de ellos. Ya es bien sabido que, en general, Las Casas ha tenido una acogida muy favorable durante el ultimo siglo y medio, tanto fuera como dentro de España, y tanto de parte de eclesiásticos como de seglares, y aun de los enemigos del catolicismo. Como también es conocido que han sido pocos los que han conocido y leído sus obras mas importantes y voluminosas. Tanto la vida de don Antonio Maria Fabie, como antes la del poeta don Manuel José Quintana 10 son laudatorias, con ciertas reservas sobre su actitud antiespañola y el vértigo de los números. Entre las numerosas vidas o artículos publicados en el extranjero, el tono laudatorio rara vez abandona a los admiradores incondicionales de Las Casas, prácticamente todos. Solo más recientemente se han hecho tímidas correcciones y reservas. Entre los extranjeros que siguen la línea admirativa, pero muestran también determinados reparos que hacer a Las Casas historiador o a sus escritos, hay que contar a Lewis Hanke, en diversas obras y artículos, y a Marcel Bataillon, buenos historiadores y conocedores de la América hispana, pero arrastrados, tal vez demasiado, en conjunto, por su fervor lascasista. Su contribución al conocimiento de la vida y de los escritos del protector de los indios es considerable, con aciertos dignos de tenerse en cuenta. Pero creemos que también con ellos valen las observaciones que hace don Ramón Menéndez Pidal.

Ya es bien sabido que, en general, Las Casas ha tenido una acogida muy favorable durante el ultimo siglo y medio, tanto fuera como dentro de España, y tanto de parte de eclesiásticos como de seglares, y aun de los enemigos del catolicismo. Como también es conocido que han sido pocos los que han conocido y leído sus obras mas importantes y voluminosas. Tanto la vida de don Antonio Maria Fabie, como antes la del poeta don Manuel José Quintana 10 son laudatorias, con ciertas reservas sobre su actitud antiespañola y el vértigo de los números. Entre las numerosas vidas o artículos publicados en el extranjero, el tono laudatorio rara vez abandona a los admiradores incondicionales de Las Casas, prácticamente todos. Solo más recientemente se han hecho tímidas correcciones y reservas. Entre los extranjeros que siguen la línea admirativa, pero muestran también determinados reparos que hacer a Las Casas historiador o a sus escritos, hay que contar a Lewis Hanke, en diversas obras y artículos, y a Marcel Bataillon, buenos historiadores y conocedores de la América hispana, pero arrastrados, tal vez demasiado, en conjunto, por su fervor lascasista. Su contribución al conocimiento de la vida y de los escritos del protector de los indios es considerable, con aciertos dignos de tenerse en cuenta. Pero creemos que también con ellos valen las observaciones que hace don Ramón Menéndez Pidal. Solo que, de hecho, surge inevitablemente la polémica. Y no sabemos porqué haya de haber una especie de intangibilidad para un personaje discutido, que, a muy grandes méritos, une también algunos deméritos. Debería llegarse a un honrado examen del problema, sin acudir en seguida a expresiones injuriosas para los que disientan de nuestro parecer, como se ve, por desgracia, con no rara frecuencia. Así habría modo de entenderse y de llegar mejor a conclusiones históricamente aceptables y dentro de los respetos debidos a personas e instituciones.

Solo que, de hecho, surge inevitablemente la polémica. Y no sabemos porqué haya de haber una especie de intangibilidad para un personaje discutido, que, a muy grandes méritos, une también algunos deméritos. Debería llegarse a un honrado examen del problema, sin acudir en seguida a expresiones injuriosas para los que disientan de nuestro parecer, como se ve, por desgracia, con no rara frecuencia. Así habría modo de entenderse y de llegar mejor a conclusiones históricamente aceptables y dentro de los respetos debidos a personas e instituciones. La figura y la acción de fray Bartolomé de las Casas son inseparables de la historia de la América hispana en sus primeros decenios, no menos que de todo el criticismo que entonces y ahora trata de abordar los orígenes de la colonización española en las Indias occidentales. Pero da la casualidad de que esa figura, centro de tantos estudios y publicaciones, no acaba de definirse y de quedar colocada dentro de su real marco histórico, con los valores o deficiencias que le hicieron tan celebre entonces, y ahora tan amado o criticado. Por eso continúa siendo un verdadero problema histórico e ideológico, que, si tiene solucionados muchos de sus interrogantes, aguarda aun la solución que pudiera llamarse casi definitiva y que pudiera ser admitida por la mayoría de los estudiosos.

La figura y la acción de fray Bartolomé de las Casas son inseparables de la historia de la América hispana en sus primeros decenios, no menos que de todo el criticismo que entonces y ahora trata de abordar los orígenes de la colonización española en las Indias occidentales. Pero da la casualidad de que esa figura, centro de tantos estudios y publicaciones, no acaba de definirse y de quedar colocada dentro de su real marco histórico, con los valores o deficiencias que le hicieron tan celebre entonces, y ahora tan amado o criticado. Por eso continúa siendo un verdadero problema histórico e ideológico, que, si tiene solucionados muchos de sus interrogantes, aguarda aun la solución que pudiera llamarse casi definitiva y que pudiera ser admitida por la mayoría de los estudiosos. Licenciado en leyes, se embarcó en Sevilla en 1502 en la flota de Nicolás de Ovando, la más importante de las que hasta entonces se habían dirigido a América. Iban transcurridos diez años desde el descubrimiento, y ciertamente ricos en sucesos históricos, orientaciones descubridoras y colonizadoras y tentativas de introducción del cristianismo en las Antillas. Después de los primeros ensayos mineros comienza la encomienda, y el licenciado don Bartolomé conoce sus primeros pasos en la Española entre 1502 y 1512 como encomendero, tomando parte en las luchas y en el botín, y aunque él no tratara mal a los indios encomendados, tampoco se preocupaba por su cristianización ni por los demás deberes que le incumbían.

Licenciado en leyes, se embarcó en Sevilla en 1502 en la flota de Nicolás de Ovando, la más importante de las que hasta entonces se habían dirigido a América. Iban transcurridos diez años desde el descubrimiento, y ciertamente ricos en sucesos históricos, orientaciones descubridoras y colonizadoras y tentativas de introducción del cristianismo en las Antillas. Después de los primeros ensayos mineros comienza la encomienda, y el licenciado don Bartolomé conoce sus primeros pasos en la Española entre 1502 y 1512 como encomendero, tomando parte en las luchas y en el botín, y aunque él no tratara mal a los indios encomendados, tampoco se preocupaba por su cristianización ni por los demás deberes que le incumbían.