El año del entusiasmo litúrgico

1965 Y LOS COMIENZOS DE LA REFORMA LITÚRGICA

Como testigo de excepción del Concilio Vaticano II en cuanto que sacerdote y periodista, José Luis Martín Descalzo nos describe el entusiasmo con el que la reforma litúrgica se empezó a aplicar en toda la iglesia en el año 1965. En su libro que ya antes hemos citado en este blog, “Un periodista en el Concilio” (1966), después de reconocer que el balance conciliar del año 1964 con respecto a la novedosa reforma fue poco positivo a causa de “tensiones, atascos, frenazos”, cuando se propone hacer un balance del año 1965 no puede por menos de reconocer que si bien “ante las primeras dificultades temíamos un atasco, nos equivocamos. Ya está en pleno vuelo la golondrina litúrgica como anunciadora de una gran primavera”.

Como testigo de excepción del Concilio Vaticano II en cuanto que sacerdote y periodista, José Luis Martín Descalzo nos describe el entusiasmo con el que la reforma litúrgica se empezó a aplicar en toda la iglesia en el año 1965. En su libro que ya antes hemos citado en este blog, “Un periodista en el Concilio” (1966), después de reconocer que el balance conciliar del año 1964 con respecto a la novedosa reforma fue poco positivo a causa de “tensiones, atascos, frenazos”, cuando se propone hacer un balance del año 1965 no puede por menos de reconocer que si bien “ante las primeras dificultades temíamos un atasco, nos equivocamos. Ya está en pleno vuelo la golondrina litúrgica como anunciadora de una gran primavera”.

Y explica Martín Descalzo que “La verdad es ésta: que por encima de todas las vacilaciones, por encima de todas las polémicas y de algunas exageraciones, quien contemple las cosas con objetividad ha de ver en la reforma litúrgica un éxito total. Incompleto aún y tartamudeante como el de todas las cosas que nacen, pero éxito indiscutible y jubiloso.”

No es una opinión suya personal, sino que refleja las noticias que de todo el mundo han ido llegando a Roma sobre la reforma litúrgica en el transcurso del año. Y como muestra un botón: Sucedía el Jueves Santo de aquel año, a la puerta de la catedral de Yaundé: por primera vez se celebraban en el Camerún los ritos pascuales en la lengua del país. Lecturas, himnos, todo quedaba al alcance de la comunidad negra que oía en su lengua lo que antes apenas lejanamente vislumbraba. Y el joven arzobispo monseñor Zoa salía radiante de su catedral cuando una viejecilla se echó en sus brazos, le abrazó y le besó entre lagrimas, mientras decía: “Hijo mío, tú has puesto todas estas cosas a nuestro alcance!”

En aquellos comienzos de la reforma litúrgica -no siempre fue así en los años sucesivos- las noticias que llegaban de muchos países eran de satisfacción y alegría, como se puede ver en algunos ejemplos que el periodista cita:

En aquellos comienzos de la reforma litúrgica -no siempre fue así en los años sucesivos- las noticias que llegaban de muchos países eran de satisfacción y alegría, como se puede ver en algunos ejemplos que el periodista cita:

Estados Unidos: “Nuestro pueblo -escribió por aquel entonces el cardenal Ritter- ha recibido con entusiasmo la renovación litúrgica y espera con optimismo la evolución litúrgica en camino.” Y el Cardenal Cushing escribió: “La celebración de la liturgia en lengua del pueblo es ya un éxito”.

México: “Las reformas litúrgicas -escribió aquel año uno de sus semanarios católicos- son las que el pueblo ha aceptado y comprendido mejor y con mas agrado”.

Portugal: Afirma Martín Descalzo que en aquel país “hemos podido constatar un gran entusiasmo por la reforma litúrgica. También sobre este aspecto es sobre el que más se había trabajado y el que se preparó mejor.”

Bolivia: Por todas partes, en pueblos y ciudades, las reformas litúrgicas habían sido recibidas con verdadero entusiasmo.

Brasil: “Estamos comprobando -escribieron aquel año los obispos del país- un interés creciente por la Palabra de Dios, a la que las nuevas ceremonias habían devuelto su lugar de honor”.

No vale la pena recoger las piedras que se lanzaron contra el cardenal Ottaviani cuando se le ocurrió dirigirse por escrito al Papa en 1969, a raíz de la promulgación del Nuevo Misal, para pedirle con amor filial una reconsideración del mismo, sobre todo de algunos números concernientes a la “Ordenación general del Misal romano". Los medios de comunicación y no pocos eclesiásticos trataron a dicho cardenal como si se tratara del más encarnizado enemigo de la Santa Iglesia católica. Pero en realidad todo se explica sabiendo la ojeriza que le guardaban los que estaban siempre prontos a acoger cualquier novedad y a darla por buena, o mejor, por la sola razón de ser nueva.

No vale la pena recoger las piedras que se lanzaron contra el cardenal Ottaviani cuando se le ocurrió dirigirse por escrito al Papa en 1969, a raíz de la promulgación del Nuevo Misal, para pedirle con amor filial una reconsideración del mismo, sobre todo de algunos números concernientes a la “Ordenación general del Misal romano". Los medios de comunicación y no pocos eclesiásticos trataron a dicho cardenal como si se tratara del más encarnizado enemigo de la Santa Iglesia católica. Pero en realidad todo se explica sabiendo la ojeriza que le guardaban los que estaban siempre prontos a acoger cualquier novedad y a darla por buena, o mejor, por la sola razón de ser nueva. No faltaron otros que a cara descubierta le dijeron “soberbio y desobediente". Tampoco faltaron los que señalaron su distinto comportamiento cuando se trató de intervenciones pontificias en otra línea más tradicional, v. gr., la de la Mysterium fidei, Sacerdotalis coelibatus, Catecismo Holandés y Humanae vitae, como si no pudiera estar justificada la distinta toma de posición de una misma persona sobre problemas diversos y hasta sobre distintas decisiones de una misma autoridad, cuando lo que se discute no es la autoridad, sino la oportunidad o el acierto de lo que se ordena, que por lo demás se esta dispuesto a acatar.

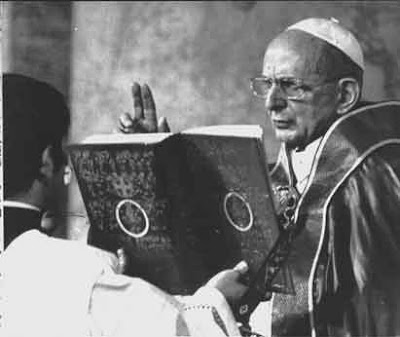

No faltaron otros que a cara descubierta le dijeron “soberbio y desobediente". Tampoco faltaron los que señalaron su distinto comportamiento cuando se trató de intervenciones pontificias en otra línea más tradicional, v. gr., la de la Mysterium fidei, Sacerdotalis coelibatus, Catecismo Holandés y Humanae vitae, como si no pudiera estar justificada la distinta toma de posición de una misma persona sobre problemas diversos y hasta sobre distintas decisiones de una misma autoridad, cuando lo que se discute no es la autoridad, sino la oportunidad o el acierto de lo que se ordena, que por lo demás se esta dispuesto a acatar. Es difícil olvidar el eco -inmenso, y no sólo irónico, sino a veces hasta rabioso- que suscitó Pablo VI con su alocución durante la audiencia general del 15 de noviembre de 1972. En ella volvía sobre lo que ya había expresado el 29 de junio precedente en la Basílica de San Pedro refiriéndose a la situación de la Iglesia: “¿Cómo se ha podido llegar a esta situación?” Ésta es la pregunta que se hacía el Papa Pablo VI, algunos años después de la clausura del Concilio Vaticano II, a la vista de los acontecimientos que sacudían a la Iglesia. “Se creía que, después del Concilio, el sol habría brillado sobre la historia de la Iglesia. Pero en lugar del sol, han aparecido las nubes, la tempestad, las tinieblas, la incertidumbre.”

Es difícil olvidar el eco -inmenso, y no sólo irónico, sino a veces hasta rabioso- que suscitó Pablo VI con su alocución durante la audiencia general del 15 de noviembre de 1972. En ella volvía sobre lo que ya había expresado el 29 de junio precedente en la Basílica de San Pedro refiriéndose a la situación de la Iglesia: “¿Cómo se ha podido llegar a esta situación?” Ésta es la pregunta que se hacía el Papa Pablo VI, algunos años después de la clausura del Concilio Vaticano II, a la vista de los acontecimientos que sacudían a la Iglesia. “Se creía que, después del Concilio, el sol habría brillado sobre la historia de la Iglesia. Pero en lugar del sol, han aparecido las nubes, la tempestad, las tinieblas, la incertidumbre.” Ya ante aquellas primeras alusiones se levantaron en el mundo murmullos de protesta. Pero ésta explotó de lleno —durante meses y en los medios de comunicación del mundo entero— en aquel 15 de noviembre de 1972 que se ha hecho famoso: “El mal que existe en el mundo es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el Demonio. El mal no es ya sólo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad. Misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente; e igualmente se aparta quien la considera como un principio autónomo, algo que no tiene su origen en Dios como toda creatura; o bien quien la explica como una pseudorrealidad, como una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias”.

Ya ante aquellas primeras alusiones se levantaron en el mundo murmullos de protesta. Pero ésta explotó de lleno —durante meses y en los medios de comunicación del mundo entero— en aquel 15 de noviembre de 1972 que se ha hecho famoso: “El mal que existe en el mundo es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el Demonio. El mal no es ya sólo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad. Misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente; e igualmente se aparta quien la considera como un principio autónomo, algo que no tiene su origen en Dios como toda creatura; o bien quien la explica como una pseudorrealidad, como una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias”. Entre tanto, al Papa Pablo VI, al que la aplicación del concilio Vaticano II trajo un sinfín de amarguras y sinsabores, no se le ahorraron tampoco los sufrimientos por el tema de la liturgia. Por un lado empezó a descubrir la capacidad de desobediencia que había en ciertos eclesiásticos y que culminó años después con la gran desobediencia -organizada a nivel internacional- ante la publicación de su encíclica Humanae Vitae, como ya hemos visto. Por oro lado, tal estado de confusión litúrgica animaba a los que miraban escépticamente a la reforma y no encontraban motivos para que les gustase (en 1964 se había fundado Una Voce en defensa de la liturgia que había sido defenestrada y el número de simpatizantes crecía…). En el intento de atajar ambas posiciones, Pablo VI se encontró con pocas fuerzas y no consiguió frenar ninguno de las dos, aunque lo intentó. La historia le ha dado la razón en querer atajar las desobediencias del progresío litúrgico en la aplicación de la nueva liturgia y se la ha quitado en su esfuerzo de erradicar las que él llamaba “obstinadas e irreverentes nostalgias” y que sus sucesores han vuelto a poner en el lugar de reverencia que les corresponde.

Entre tanto, al Papa Pablo VI, al que la aplicación del concilio Vaticano II trajo un sinfín de amarguras y sinsabores, no se le ahorraron tampoco los sufrimientos por el tema de la liturgia. Por un lado empezó a descubrir la capacidad de desobediencia que había en ciertos eclesiásticos y que culminó años después con la gran desobediencia -organizada a nivel internacional- ante la publicación de su encíclica Humanae Vitae, como ya hemos visto. Por oro lado, tal estado de confusión litúrgica animaba a los que miraban escépticamente a la reforma y no encontraban motivos para que les gustase (en 1964 se había fundado Una Voce en defensa de la liturgia que había sido defenestrada y el número de simpatizantes crecía…). En el intento de atajar ambas posiciones, Pablo VI se encontró con pocas fuerzas y no consiguió frenar ninguno de las dos, aunque lo intentó. La historia le ha dado la razón en querer atajar las desobediencias del progresío litúrgico en la aplicación de la nueva liturgia y se la ha quitado en su esfuerzo de erradicar las que él llamaba “obstinadas e irreverentes nostalgias” y que sus sucesores han vuelto a poner en el lugar de reverencia que les corresponde. Pero mayor aflicción nos proporciona la difusión de una tendencia a desacralizar, como se osa decir, la liturgia (si es que todavía merece este nombre) y con ella, fatalmente, al cristianismo. La nueva mentalidad, cuyas turbias fuentes no sería difícil descubrir, pretendida base de esta demolición del autentico culto católico, implica tales revoluciones doctrinales, disciplinares y pastorales que no dudamos en considerarla aberrante; y lo decimos con pena, no solo por el espíritu anticanónico y radical que gratuitamente profesa, sino más bien por la desintegración religiosa que fatalmente lleva consigo” ("Osservatore Romano“, 20-IV-67).

Pero mayor aflicción nos proporciona la difusión de una tendencia a desacralizar, como se osa decir, la liturgia (si es que todavía merece este nombre) y con ella, fatalmente, al cristianismo. La nueva mentalidad, cuyas turbias fuentes no sería difícil descubrir, pretendida base de esta demolición del autentico culto católico, implica tales revoluciones doctrinales, disciplinares y pastorales que no dudamos en considerarla aberrante; y lo decimos con pena, no solo por el espíritu anticanónico y radical que gratuitamente profesa, sino más bien por la desintegración religiosa que fatalmente lleva consigo” ("Osservatore Romano“, 20-IV-67). La inauguración oficial del concilio Vaticano II tuvo lugar el 11 de octubre de 1962. El primer esquema que sería discutido en el aula conciliar sería el de liturgia. Era mejor que lo hicieran sobre el esquema más viable de los que se encontraban totalmente elaborados. Los otros esquemas doctrinales se prestaban a fuerte bombardeo y sus efectos serían mas graves para la misma marcha del concilio. Los cuatro esquemas doctrinales que se creía serían los primeros en ser examinados se referían a las fuentes de la revelación, al deposito de la fe, que se ha de guardar en toda su pureza; al orden moral cristiano y a la castidad, matrimonio, familia y virginidad.

La inauguración oficial del concilio Vaticano II tuvo lugar el 11 de octubre de 1962. El primer esquema que sería discutido en el aula conciliar sería el de liturgia. Era mejor que lo hicieran sobre el esquema más viable de los que se encontraban totalmente elaborados. Los otros esquemas doctrinales se prestaban a fuerte bombardeo y sus efectos serían mas graves para la misma marcha del concilio. Los cuatro esquemas doctrinales que se creía serían los primeros en ser examinados se referían a las fuentes de la revelación, al deposito de la fe, que se ha de guardar en toda su pureza; al orden moral cristiano y a la castidad, matrimonio, familia y virginidad. Los Padres conciliares discutieron el esquema de liturgia desde el 22 de octubre al 13 de noviembre de 1962. El ambiente general del concilio fue en general de gran altura intelectual y espiritual. Pero al margen del concilio se preparó un “miniconcilio” con algunas reuniones y conferencias de personas más o menos relevantes, que aparecían como especialistas de diversas materias determinadas. Algunas fueron interesantes, pero otras resultaron muy desacertadas, como la del benedictino Marsili el 3 de noviembre de 1962, que recibió una respuesta adecuada. Este benedictino, profesor y presidente del Pontificio Instituto litúrgico de San Anselmo de Roma, dejaba mucho que desear en sus publicaciones sobre liturgia y su intervención en el “miniconcilio” sembró más discordia que paz. Hay una diferencia de años luz entre él y el benemérito padre Cipriano Vagaggini, benedictino también, autentico teólogo de la liturgia.

Los Padres conciliares discutieron el esquema de liturgia desde el 22 de octubre al 13 de noviembre de 1962. El ambiente general del concilio fue en general de gran altura intelectual y espiritual. Pero al margen del concilio se preparó un “miniconcilio” con algunas reuniones y conferencias de personas más o menos relevantes, que aparecían como especialistas de diversas materias determinadas. Algunas fueron interesantes, pero otras resultaron muy desacertadas, como la del benedictino Marsili el 3 de noviembre de 1962, que recibió una respuesta adecuada. Este benedictino, profesor y presidente del Pontificio Instituto litúrgico de San Anselmo de Roma, dejaba mucho que desear en sus publicaciones sobre liturgia y su intervención en el “miniconcilio” sembró más discordia que paz. Hay una diferencia de años luz entre él y el benemérito padre Cipriano Vagaggini, benedictino también, autentico teólogo de la liturgia.