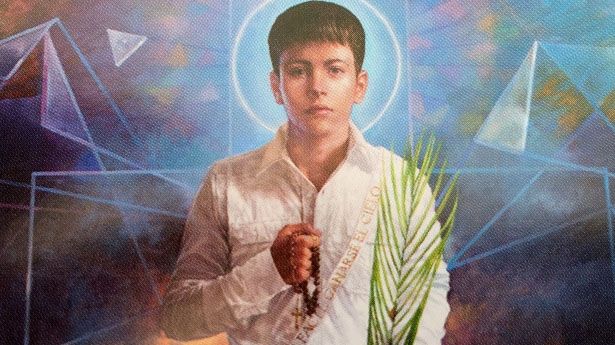

Un niño mártir con más valor que un ejército

José Sánchez del Río, fuerte ante los perseguidores

Mucho hay que decir sobre el conflicto que hubo en México durante la época de la guerra cristera (1926-1929), que fue una sangrienta persecución hacia la fe católica, pero en esta ocasión bastará dar unas líneas breves para situarnos del ambiente que se vivía y así poder entender mejor la situación donde vivió y murió el Beato José Sánchez del Rio.

La recién redactada constitución de 1917 venía a confirmar lo que las anteriores constituciones habían consagrado y anunciado, es decir la laicidad de México y su separación de la Iglesia. El presidente Plutarco Elías Calles ordenó que ese artículo quedara claramente reglamentado, produciendo una ley absolutamente anticlerical que entre las cosas que legislaba era que se procediera a la clausura de escuelas religiosas y monasterios, se expulsara a sacerdotes extranjeros, el número de sacerdotes seria uno por cada seis mil habitantes, desaparecía la libertad de enseñanza y el derecho de educar a las personas en la fe, se prohibía vestirse de manera religiosa y cualquier acto religioso en público, entre otras más, todo lo anterior teniendo consecuencias penales. Los obispos viendo que no era posible ejercer el culto decidieron, con la autorización de la santa sede, suspenderlo, el gobierno respondió a esto haciendo a expulsar a los obispos y cerrando templos y escuelas católicas con más prontitud y violencia.

Ante esta situación un grupo de católicos buscaron armar un boicot, pedían que se gastara lo menos posible y que no se pagaran impuestos hasta que las leyes persecutorias desaparecieran y se dieran garantías para el libre ejercicio de la fe, la resistencia pacífica no tuvo éxito y en esa época comenzaron a haber asesinatos contra sacerdotes y contra católicosque pasaban a ser considerados delincuentes y traidores de la nación, los católicos al haber agotado todos los medios pacíficos, comenzaron a tomar armas y a organizarse en pequeños grupos para buscar la libertad de la Iglesia, enfrentarse al gobierno y su ejército que asesinaban al que no apostataba y que tenía un odio implacable a la iglesia y a Dios. Así nació un ejército sin nombre que las tropas oficiales, al tener los primeros enfrentamientos, llamaron con desprecio “el ejército cristero”, nombre que ese ejército tomó oficialmentecon orgullo y honor poco tiempo después.

En este contexto nació José el día 28 de marzo de 1913, en Sahuayo, Michoacán. Un niño normal que fue a la escuela en su pequeño pueblo, desde los diez años ya estaba en un grupo católico que le había enseñado a rezar y a fomentar la adoración eucarística, cuando en 1926 comenzó la guerra cristera quiso enrolarse en el ejército popular que se estaba organizando para combatir la persecución que el gobierno realizaba en contra de la Iglesia católica, él ya que había visto cómo sus 2 hermanos mayores se unían a la guerra para defender a la Iglesia, pero su madre le negó el permiso ya que tenía escasos 13 años, sin embargo José no se desanimó y continuó insistiendo, su madre acabó por acceder ante las siguientes palabras de José: “Mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora” (http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints)

En este contexto nació José el día 28 de marzo de 1913, en Sahuayo, Michoacán. Un niño normal que fue a la escuela en su pequeño pueblo, desde los diez años ya estaba en un grupo católico que le había enseñado a rezar y a fomentar la adoración eucarística, cuando en 1926 comenzó la guerra cristera quiso enrolarse en el ejército popular que se estaba organizando para combatir la persecución que el gobierno realizaba en contra de la Iglesia católica, él ya que había visto cómo sus 2 hermanos mayores se unían a la guerra para defender a la Iglesia, pero su madre le negó el permiso ya que tenía escasos 13 años, sin embargo José no se desanimó y continuó insistiendo, su madre acabó por acceder ante las siguientes palabras de José: “Mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora” (http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints)

La Vendée es una región de Francia tradicionalmente católica y que tuvo un evento, que quizás no es muy conocido, es llamado “La guerra de La Vendée”. Para poder hablar de esto tenemos que poner el contexto histórico. La revolución francesa comienza en 1789 y se desata un clima de hostilidad a la Iglesia, que acabó por desembocar en esta guerra, en el contexto del periodo revolucionario. En 1790 se vota la constitución civil del clero, que a grandes rasgos se encargaba de hacer que el clero pasara a ser un empleado del estado; ya no dependían de Roma ni tenia nada que ver con el Papa, y los obispos y sacerdotes serian elegidos por el pueblo, además las diócesis cambiarían su delimitación y ahora el gobierno se encargaría de hacerla. Se ordenó que obispos y sacerdotes la juraran, ciertamente y tristemente hubo quienes la aceptaron, pero lo gran mayoría no lo hizo, el resultado fue que de 160 obispos solo 7 aceptaron jurarla, aunque un número considerable de sacerdotes aceptaron jurarla. De aquí se derivó el término juramentario para todos aquellos clérigos que juraron la constitución, con su correspondiente cisma y los refractarios para los clérigos que la rechazaron. Ante esta situación los revolucionarios impusieron ellos mismos a sus “sacerdotes” sumisos para que los fieles tuvieran culto, sin embargo el pueblo rechazó a los juramentarios, a tal punto que en muchos pueblos los únicos que asistían a las celebraciones religiosas encabezadas por éstos eran los jefes revolucionarios de ese lugar, con su pequeña corte de masones.

La Vendée es una región de Francia tradicionalmente católica y que tuvo un evento, que quizás no es muy conocido, es llamado “La guerra de La Vendée”. Para poder hablar de esto tenemos que poner el contexto histórico. La revolución francesa comienza en 1789 y se desata un clima de hostilidad a la Iglesia, que acabó por desembocar en esta guerra, en el contexto del periodo revolucionario. En 1790 se vota la constitución civil del clero, que a grandes rasgos se encargaba de hacer que el clero pasara a ser un empleado del estado; ya no dependían de Roma ni tenia nada que ver con el Papa, y los obispos y sacerdotes serian elegidos por el pueblo, además las diócesis cambiarían su delimitación y ahora el gobierno se encargaría de hacerla. Se ordenó que obispos y sacerdotes la juraran, ciertamente y tristemente hubo quienes la aceptaron, pero lo gran mayoría no lo hizo, el resultado fue que de 160 obispos solo 7 aceptaron jurarla, aunque un número considerable de sacerdotes aceptaron jurarla. De aquí se derivó el término juramentario para todos aquellos clérigos que juraron la constitución, con su correspondiente cisma y los refractarios para los clérigos que la rechazaron. Ante esta situación los revolucionarios impusieron ellos mismos a sus “sacerdotes” sumisos para que los fieles tuvieran culto, sin embargo el pueblo rechazó a los juramentarios, a tal punto que en muchos pueblos los únicos que asistían a las celebraciones religiosas encabezadas por éstos eran los jefes revolucionarios de ese lugar, con su pequeña corte de masones. Desde la aparición en la escena pública del partido nacionalsocialista alemán, a la jerarquía católica alemana no le pasó inadvertida la verdadera naturaleza e ideas de los nazis, máxime cuando el Papa Pío XI, a la vista de las convulsiones sociales con que empezaba la década de los 30, ya había advertido públicamente de las consecuencias que traería la prevalencia de “un duro nacionalismo, es decir, el odio y la envidia en lugar del mutuo deseo del bien” (discurso de Navidad de 1930). Poco después del triunfo nazi de 1933, los obispos alemanes vieron claros dos peligros que, por desgracia, no tardaron en hacerse realidad. Por una parte, que el nuevo Estado totalitario acabase con las organizaciones católicas, especialmente las educativas; por otra, que el nuevo régimen tratara de crear una especie de iglesia nacional y quisiera englobar en ella a todos, también a los católicos. Y, si los nazis ya habían dado pasos en la primera dirección, también había indicios de que el segundo temor era real, pues en algunos círculos protestantes, sobre todo prusianos, ya se hablaba de un cristianismo nacional para arios.

Desde la aparición en la escena pública del partido nacionalsocialista alemán, a la jerarquía católica alemana no le pasó inadvertida la verdadera naturaleza e ideas de los nazis, máxime cuando el Papa Pío XI, a la vista de las convulsiones sociales con que empezaba la década de los 30, ya había advertido públicamente de las consecuencias que traería la prevalencia de “un duro nacionalismo, es decir, el odio y la envidia en lugar del mutuo deseo del bien” (discurso de Navidad de 1930). Poco después del triunfo nazi de 1933, los obispos alemanes vieron claros dos peligros que, por desgracia, no tardaron en hacerse realidad. Por una parte, que el nuevo Estado totalitario acabase con las organizaciones católicas, especialmente las educativas; por otra, que el nuevo régimen tratara de crear una especie de iglesia nacional y quisiera englobar en ella a todos, también a los católicos. Y, si los nazis ya habían dado pasos en la primera dirección, también había indicios de que el segundo temor era real, pues en algunos círculos protestantes, sobre todo prusianos, ya se hablaba de un cristianismo nacional para arios. Poco después Hitler visitó Roma, devolviendo la visita oficial efectuada meses antes por Mussolini, y, en contra de toda costumbre y protocolo, no pidió ser recibido por el Papa. Pío XI, ostentosamente, se retiró a Castelgandolfo durante los días de la visita y ordenó que se cerraran los Museos Vaticanos. En una alocución a un grupo de peregrinos dijo que no era oportuno desplegar en Roma, en el día de la Santa Cruz, el emblema de “otra cruz que no es la Cruz de Cristo”. Es decir, la tensión entre la Iglesia y el Estado alemán alcanzó a lo largo de los años treinta proporciones desacostumbradas. Hitler encontró en la Iglesia tal vez el único adversario interno que no pudo destruir ni asimilar. Después de los intentos de compromiso que culminaron en la firma del Concordato en junio de 1933, buena parte del catolicismo opuso, a partir de 1934, una resistencia compacta a la ideología nacionalsocialista. Los momentos culminantes de esta oposición fueron la encíclica de 1937 y las polémicas homilías de Von Gallen, obispo de Westfalia.

Poco después Hitler visitó Roma, devolviendo la visita oficial efectuada meses antes por Mussolini, y, en contra de toda costumbre y protocolo, no pidió ser recibido por el Papa. Pío XI, ostentosamente, se retiró a Castelgandolfo durante los días de la visita y ordenó que se cerraran los Museos Vaticanos. En una alocución a un grupo de peregrinos dijo que no era oportuno desplegar en Roma, en el día de la Santa Cruz, el emblema de “otra cruz que no es la Cruz de Cristo”. Es decir, la tensión entre la Iglesia y el Estado alemán alcanzó a lo largo de los años treinta proporciones desacostumbradas. Hitler encontró en la Iglesia tal vez el único adversario interno que no pudo destruir ni asimilar. Después de los intentos de compromiso que culminaron en la firma del Concordato en junio de 1933, buena parte del catolicismo opuso, a partir de 1934, una resistencia compacta a la ideología nacionalsocialista. Los momentos culminantes de esta oposición fueron la encíclica de 1937 y las polémicas homilías de Von Gallen, obispo de Westfalia.  La expresión es de Juan Pablo II, pronunciada en 1996 con ocasión de la beatificación de este religioso austríaco, y haciendo referencia a sus devaneos de juventud con las ideologías ateas que llegaron a subyugar su mente y su corazón inquieto -concretamente el comunismo- y su elección valiente cuando años después se le presentó la terrible disyuntiva de elegir entre otra ideología atea -en este caso el nazismo- y Dios, a pesar del peligro de muerte, que se hizo efectivo hace 70 años, en 1943.

La expresión es de Juan Pablo II, pronunciada en 1996 con ocasión de la beatificación de este religioso austríaco, y haciendo referencia a sus devaneos de juventud con las ideologías ateas que llegaron a subyugar su mente y su corazón inquieto -concretamente el comunismo- y su elección valiente cuando años después se le presentó la terrible disyuntiva de elegir entre otra ideología atea -en este caso el nazismo- y Dios, a pesar del peligro de muerte, que se hizo efectivo hace 70 años, en 1943. Jakob comenzó su noviciado el 13 de agosto de 1920 y un año más tarde hizo sus primeros votos. Estudió y trabajó en Graz, en un colegio Marianista y posteriormente, durante cuatro años (1925-1930) cursó sus estudios teológicos en el seminario internacional Marianista y en la Universidad Católica de Friburgo de Suiza, ordenándose sacerdote el 5 de abril de 1930. Vuelto a su patria, durante varios años ejerció un intenso apostolado entre la juventud de varios colegios marianistas, pero eran años duros, de crisis social y de confusión ideológica por la fuerte instigación de los nazis alemanes, lo que hacía el trabajo apostólico especialmente difícil.

Jakob comenzó su noviciado el 13 de agosto de 1920 y un año más tarde hizo sus primeros votos. Estudió y trabajó en Graz, en un colegio Marianista y posteriormente, durante cuatro años (1925-1930) cursó sus estudios teológicos en el seminario internacional Marianista y en la Universidad Católica de Friburgo de Suiza, ordenándose sacerdote el 5 de abril de 1930. Vuelto a su patria, durante varios años ejerció un intenso apostolado entre la juventud de varios colegios marianistas, pero eran años duros, de crisis social y de confusión ideológica por la fuerte instigación de los nazis alemanes, lo que hacía el trabajo apostólico especialmente difícil. El calvario del clero polaco en el siglo XX, perseguido primero por el régimen nazi y después por el comunista, se manifiesta en el alto número de sacerdotes martirizados en uno o en otro momento de dicho siglo. No en vano, como nos recuerda Vicente Cárcel Ortí en su interesante libro sobre las persecuciones religiosas del siglo XX, la Iglesia defendió con gran valentía la identidad polaca frente a la germanización hitleriana y a la rusificación pretendida por los comunistas, por lo que se granjeó el odio de ambos regímenes totalitarios, que personalizaron su inquina en los sacerdotes, pues éstos estuvieron siempre junto al pueblo cuando unos y otros quisieron conculcar los derechos humanos y las libertades.

El calvario del clero polaco en el siglo XX, perseguido primero por el régimen nazi y después por el comunista, se manifiesta en el alto número de sacerdotes martirizados en uno o en otro momento de dicho siglo. No en vano, como nos recuerda Vicente Cárcel Ortí en su interesante libro sobre las persecuciones religiosas del siglo XX, la Iglesia defendió con gran valentía la identidad polaca frente a la germanización hitleriana y a la rusificación pretendida por los comunistas, por lo que se granjeó el odio de ambos regímenes totalitarios, que personalizaron su inquina en los sacerdotes, pues éstos estuvieron siempre junto al pueblo cuando unos y otros quisieron conculcar los derechos humanos y las libertades. Había nacido don Ladislao al sur del país, concretamente en Krościenko Niżne cerca de Krosno (Polonia), a poca distancia ya de Eslovaquia y Ucrania, el 13 de diciembre de 1907, en una familia de campesinos de antigua tradición católica. Como era costumbre entonces, al día siguiente fue bautizado en la Iglesia parroquial de la Santísima Trinidad en Krosno. Tras acabar en 1919 sus estudios de Primaria en la escuela de las Hermanas Felicianas en su pueblo natal, continuó en el liceo estatal local, para después ingresar en otoño de 1927 en el seminario mayor, tras una juventud comprometida con la fe por su participación en las congregaciones marianas. Su formación sacerdotal tuvo lugar bajo la guía de otro santo sacerdote, el rector Juan Adalberto Balicki, elevado a los altares por Juan Pablo II en 2002 como modelo de sacerdote diocesano.

Había nacido don Ladislao al sur del país, concretamente en Krościenko Niżne cerca de Krosno (Polonia), a poca distancia ya de Eslovaquia y Ucrania, el 13 de diciembre de 1907, en una familia de campesinos de antigua tradición católica. Como era costumbre entonces, al día siguiente fue bautizado en la Iglesia parroquial de la Santísima Trinidad en Krosno. Tras acabar en 1919 sus estudios de Primaria en la escuela de las Hermanas Felicianas en su pueblo natal, continuó en el liceo estatal local, para después ingresar en otoño de 1927 en el seminario mayor, tras una juventud comprometida con la fe por su participación en las congregaciones marianas. Su formación sacerdotal tuvo lugar bajo la guía de otro santo sacerdote, el rector Juan Adalberto Balicki, elevado a los altares por Juan Pablo II en 2002 como modelo de sacerdote diocesano. Aquí debemos detenernos brevemente en el modo en que los sacerdotes polacos fueron perseguidos por Hitler con toda saña. Como premisa, por si a alguien le cabe alguna duda de la inquina que el dictador tenía contra el clero católico, hay que recordar que solo en el campo de concentración de Dachau fueron internados casi tres mil sacerdotes de diferentes nacionalidades, y más de la mitad encontraron allí la muerte por sus creencias. Sólo en Alemania se calcula que cerca de doce mil religiosos fueron torturados por el régimen nazi, y gran parte de ellos murieron, y en el caso de Polonia, a manos de los nazis fueron eliminados nada menos que el 20% de los 10.017 sacerdotes que había al inicio de la Segunda Guerra Mundial (incluidos cinco obispos) en aquel país.

Aquí debemos detenernos brevemente en el modo en que los sacerdotes polacos fueron perseguidos por Hitler con toda saña. Como premisa, por si a alguien le cabe alguna duda de la inquina que el dictador tenía contra el clero católico, hay que recordar que solo en el campo de concentración de Dachau fueron internados casi tres mil sacerdotes de diferentes nacionalidades, y más de la mitad encontraron allí la muerte por sus creencias. Sólo en Alemania se calcula que cerca de doce mil religiosos fueron torturados por el régimen nazi, y gran parte de ellos murieron, y en el caso de Polonia, a manos de los nazis fueron eliminados nada menos que el 20% de los 10.017 sacerdotes que había al inicio de la Segunda Guerra Mundial (incluidos cinco obispos) en aquel país.