Hereje para los católicos, luteranos y calvinistas

GIORDANO BRUNO, GRAN INTELECTUAL Y COMPLICADO TEÓLOGO

No es difícil para un turista que pasea por la ciudad de Roma acabar, antes o después, en la plaza de Campo dei Fiori, la plaza del mercado. No es una plaza de las más hermosas, ni se la puede comparar con las vecinas plaza Farnese o la impresionante plaza Navona con su obelisco, sus fuentes de Bernini, la Iglesia de Santa Inés de Borromini, etc. Sin embargo, la plaza de Campo dei Fiori, a pesar de estar rodeada de casas más bien sobrias y de aspecto austero, es una de las más populares entre los romanos. Y ello, además del mercado al aire libre de flores y alimentación (que causaría horror a los inspectores españoles de sanidad), sobre todo por una estatua que se halla en medio de la plaza.

No es difícil para un turista que pasea por la ciudad de Roma acabar, antes o después, en la plaza de Campo dei Fiori, la plaza del mercado. No es una plaza de las más hermosas, ni se la puede comparar con las vecinas plaza Farnese o la impresionante plaza Navona con su obelisco, sus fuentes de Bernini, la Iglesia de Santa Inés de Borromini, etc. Sin embargo, la plaza de Campo dei Fiori, a pesar de estar rodeada de casas más bien sobrias y de aspecto austero, es una de las más populares entre los romanos. Y ello, además del mercado al aire libre de flores y alimentación (que causaría horror a los inspectores españoles de sanidad), sobre todo por una estatua que se halla en medio de la plaza.

Se trata de un fraile encapuchado y lo curioso de dicha estatua es que fue erigida por el estado italiano laico en 1889, tras la conquista de Roma, por supuesto no por devoción a la vida religiosa y mucho menos a la Iglesia, sino todo lo contrario, precisamente como provocación a la Iglesia, como bien saben los romanos aún sin tener que leer las inscripción de la estatua en la que se rinde honor a dicho fraile “qui dove il rogo arse”, esto es, donde fue quemado por la inquisición. Y no es extraño ver de vez en cuando a los pies de la estatua coronas o ramos de flores de la gente que rinde homenaje al ajusticiado por la Iglesia.

El encapuchado que desde lo alto del monumento mira con cara arrogante hacia el Vaticano, como desafiando, es Giordano Bruno (1548-1600), considerado por muchos un mártir de la cerrazón eclesiástica, pero cuya vida tiene más entresijos de lo que a primera vista parece. Nacido en Nola, población no lejana a Nápoles, ingresó con 17 años en la orden dominicana, en Nápoles, donde años después el mismo escribió que la ciudad tenía en alta consideración a sus hermanos de religión, pero que en realidad eran “burros e ignorantes”. Abandonado el nombre mundano de Filippo, tomó el de Giordano y comenzó la formación religiosa hasta ser ordenado sacerdote en 1572.

El encapuchado que desde lo alto del monumento mira con cara arrogante hacia el Vaticano, como desafiando, es Giordano Bruno (1548-1600), considerado por muchos un mártir de la cerrazón eclesiástica, pero cuya vida tiene más entresijos de lo que a primera vista parece. Nacido en Nola, población no lejana a Nápoles, ingresó con 17 años en la orden dominicana, en Nápoles, donde años después el mismo escribió que la ciudad tenía en alta consideración a sus hermanos de religión, pero que en realidad eran “burros e ignorantes”. Abandonado el nombre mundano de Filippo, tomó el de Giordano y comenzó la formación religiosa hasta ser ordenado sacerdote en 1572.

Ya un tanto original en sus posturas teológicas durante los años de estudiante, no tardó nada más que cuatro años en ser acusado de herejía, por lo que, después de obetener en 1575 el título de doctor, en 1576 tuvo que viajar a Roma para defenderse de dicha acusación en el convento de Santa Maria sopra Minerva, sede del superior provincial, ante el cual no quiso ceder, por lo que dejó la ciudad y de paso también la orden de Santo Domingo. A partir de ese momento comenzó una peregrinación intelectual por varios países que no parece consiguió hacerle encontrar la paz.

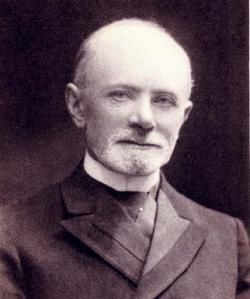

Otro de los más conocidos representantes del modernismo, Friedrich von Hügel (1852-1925) estuvo ligado con todos los protagonistas del movimiento por una amistad íntima. Su origen -su padre era austríaco y su madre escocesa-, su dominio de varias lenguas y, sobre todo, su vivísima inteligencia y su sensibilidad para todos los problemas de la época le convirtieron en un insustituible anillo de unión entre los diversos círculos nacionales, hasta el punto de que se le llamaba “el obispo laico del siglo XX”. Escribió diversos opúsculos y sobre todo animó y ayudó en muchas ocasiones a los amigos italianos, franceses e ingleses. Típicamente modernista era su intento de conjugar una fidelidad total y, sobre todo, interior, a la Iglesia con la hostilidad a lo que él llamaba absolutismo curial

Otro de los más conocidos representantes del modernismo, Friedrich von Hügel (1852-1925) estuvo ligado con todos los protagonistas del movimiento por una amistad íntima. Su origen -su padre era austríaco y su madre escocesa-, su dominio de varias lenguas y, sobre todo, su vivísima inteligencia y su sensibilidad para todos los problemas de la época le convirtieron en un insustituible anillo de unión entre los diversos círculos nacionales, hasta el punto de que se le llamaba “el obispo laico del siglo XX”. Escribió diversos opúsculos y sobre todo animó y ayudó en muchas ocasiones a los amigos italianos, franceses e ingleses. Típicamente modernista era su intento de conjugar una fidelidad total y, sobre todo, interior, a la Iglesia con la hostilidad a lo que él llamaba absolutismo curial Expresión típica de la mentalidad de la época es la novela de Fogazzaro “Il santo: Benedetto Maironi, tras haber vivido algún tiempo como huésped laico en el convento de Santa Escolástica de Subiaco, ejerce un apostolado taumatúrgico en el pueblecito de Jenne y se acerca a Roma, donde se atrae la admiración de cuantos sienten repugnancia hacia el catolicismo oficial, sofocado por los dogmas y por las leyes. El mismo Papa, al que se aparece Benedetto en modo muy extraño, admite, por lo menos hasta cierto punto, sus consejos y le confía que él mismo tiene que superar muchas dificultades dentro de la propia Curia. Entre tanto, se las apañan los intransigentes para arrancar al gobierno la orden de expulsión para Benedetto. Pero antes de la ejecución de la orden muere Benedetto. En casa de su amigo de Subiaco, Giovanni Selva, se discute un programa de reforma que recoge los temas tantas veces escuchados por el autor en las reuniones con el P. Genocchi, F. X. Kraus y otros. La novela carece de valor estético, pero motivó fuertes polémicas. Fogazzaro se sometió a la condena del Indice (4 de abril de 1906), pero siguió sosteniendo las mismas ideas en algunas conferencias pronunciadas en París algunos meses después, vinculándose al catolicismo liberal y a Rosmini.

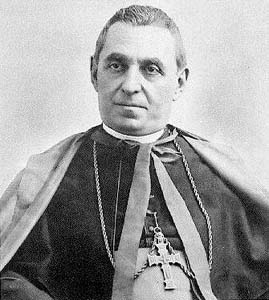

Expresión típica de la mentalidad de la época es la novela de Fogazzaro “Il santo: Benedetto Maironi, tras haber vivido algún tiempo como huésped laico en el convento de Santa Escolástica de Subiaco, ejerce un apostolado taumatúrgico en el pueblecito de Jenne y se acerca a Roma, donde se atrae la admiración de cuantos sienten repugnancia hacia el catolicismo oficial, sofocado por los dogmas y por las leyes. El mismo Papa, al que se aparece Benedetto en modo muy extraño, admite, por lo menos hasta cierto punto, sus consejos y le confía que él mismo tiene que superar muchas dificultades dentro de la propia Curia. Entre tanto, se las apañan los intransigentes para arrancar al gobierno la orden de expulsión para Benedetto. Pero antes de la ejecución de la orden muere Benedetto. En casa de su amigo de Subiaco, Giovanni Selva, se discute un programa de reforma que recoge los temas tantas veces escuchados por el autor en las reuniones con el P. Genocchi, F. X. Kraus y otros. La novela carece de valor estético, pero motivó fuertes polémicas. Fogazzaro se sometió a la condena del Indice (4 de abril de 1906), pero siguió sosteniendo las mismas ideas en algunas conferencias pronunciadas en París algunos meses después, vinculándose al catolicismo liberal y a Rosmini. Explican los historiadores que la aspiración a una reforma de la Iglesia, presente siempre en todas las épocas, y que se había agudizado hacia la mitad del siglo XIX lo mismo en Italia que en Francia y Alemania (y que en cierto modo se había mezclado con la Cuestión Romana y con el risorgimento italiano), no había desaparecido, ni mucho menos, en los últimos años del siglo XIX y en los primeros del XX. En los ambientes conciliadores italianos, en torno a ciertos prelados abiertos y quizás sensibles a los signos de los tiempos, como el obispo de Cremona Mons. Bonomelli, el de Piacenza, el Beato Mons. Giovanni Battista Scalabrini (en la foto) y el cardenal oratoriano Capecelatro, arzobispo de Capua, reflorecían algunas actitudes reformistas típicas del catolicismo liberal italiano: el primado de conciencia, la conciliación entre autoridad y libertad, la autonomía de la ciencia, la liberación de las estructuras eclesiásticas superfluas, la renovación del culto y el distanciamiento de la política.

Explican los historiadores que la aspiración a una reforma de la Iglesia, presente siempre en todas las épocas, y que se había agudizado hacia la mitad del siglo XIX lo mismo en Italia que en Francia y Alemania (y que en cierto modo se había mezclado con la Cuestión Romana y con el risorgimento italiano), no había desaparecido, ni mucho menos, en los últimos años del siglo XIX y en los primeros del XX. En los ambientes conciliadores italianos, en torno a ciertos prelados abiertos y quizás sensibles a los signos de los tiempos, como el obispo de Cremona Mons. Bonomelli, el de Piacenza, el Beato Mons. Giovanni Battista Scalabrini (en la foto) y el cardenal oratoriano Capecelatro, arzobispo de Capua, reflorecían algunas actitudes reformistas típicas del catolicismo liberal italiano: el primado de conciencia, la conciliación entre autoridad y libertad, la autonomía de la ciencia, la liberación de las estructuras eclesiásticas superfluas, la renovación del culto y el distanciamiento de la política.  Junto a este reformismo genérico, que los historiadores han denominado rosminiano, se dibujaba otra exigencia: la de un programa de acción social más neto, que superase los límites en los que había enmarcado León XIII a la democracia cristiana, designada en la encíclica Graves de communi (1901) como “benéfica acción cristiana en favor del pueblo”. Y todavía más profundas eran las exigencias de algunos hombres más dados al estudio que a la acción, conscientes de las lagunas que presentaba la cultura eclesiástica italiana y extranjera a finales lo XIX en el terreno de los estudios positivos. La historiografía reciente (Aubert, Scoppola…) ha subrayado estas lagunas. En filosofía se abusaba fácilmente del argumento de autoridad, los ores modernos eran poco conocidos y el sentido histórico más bien limitado. La historia eclesiástica había sido introducida en los programas demasiado tarde como para que hubiese maestros bien preparados y textos científicamente aceptables 3. En teología se llevaba la palma el método especulativo; basta con pensar en Billot, excelente en la especulación pero bastante pobre en la parte positiva. En general, la Cuestión Romana, el “non expedit”, la intransigencia corriente en los ambientes católicos hacían que mirase con reservas a todo lo que viniese de ámbitos no ligados estrechamente a Roma.

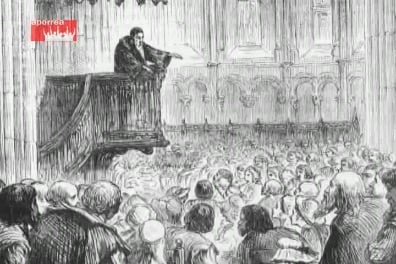

Junto a este reformismo genérico, que los historiadores han denominado rosminiano, se dibujaba otra exigencia: la de un programa de acción social más neto, que superase los límites en los que había enmarcado León XIII a la democracia cristiana, designada en la encíclica Graves de communi (1901) como “benéfica acción cristiana en favor del pueblo”. Y todavía más profundas eran las exigencias de algunos hombres más dados al estudio que a la acción, conscientes de las lagunas que presentaba la cultura eclesiástica italiana y extranjera a finales lo XIX en el terreno de los estudios positivos. La historiografía reciente (Aubert, Scoppola…) ha subrayado estas lagunas. En filosofía se abusaba fácilmente del argumento de autoridad, los ores modernos eran poco conocidos y el sentido histórico más bien limitado. La historia eclesiástica había sido introducida en los programas demasiado tarde como para que hubiese maestros bien preparados y textos científicamente aceptables 3. En teología se llevaba la palma el método especulativo; basta con pensar en Billot, excelente en la especulación pero bastante pobre en la parte positiva. En general, la Cuestión Romana, el “non expedit”, la intransigencia corriente en los ambientes católicos hacían que mirase con reservas a todo lo que viniese de ámbitos no ligados estrechamente a Roma.  Volviendo un poco en el tiempo para conectar con el artículo anterior, conviene recordar que, según la versión más probable Calvino y Miguel Servet se debieron conocer en París cuando ambos eran jóvenes, los dos compartían un espíritu inquieto, pero no tardaron en chocar, pues el reformador se dio cuenta de los errores teológicos del científico, que hasta a él parecieron inaceptables. Por eso lo denunció al secretario del Arzobispo de Lyon, que lo arrestó y lo presentó a la inquisición, de la que el español pudo escapar por poco y de modo truculento, con ayuda de un amigo, como se vio en el artículo anterior. Calvino mismo hizo después que le arrestaran en cuanto -por razones poco claras, todo hay que decirlo- se atrevió a aparecer por Ginebra y el mismo Reformador lo reconoció en un sermón suyo en la Catedral de San Pedro (en la foto, abajo).

Volviendo un poco en el tiempo para conectar con el artículo anterior, conviene recordar que, según la versión más probable Calvino y Miguel Servet se debieron conocer en París cuando ambos eran jóvenes, los dos compartían un espíritu inquieto, pero no tardaron en chocar, pues el reformador se dio cuenta de los errores teológicos del científico, que hasta a él parecieron inaceptables. Por eso lo denunció al secretario del Arzobispo de Lyon, que lo arrestó y lo presentó a la inquisición, de la que el español pudo escapar por poco y de modo truculento, con ayuda de un amigo, como se vio en el artículo anterior. Calvino mismo hizo después que le arrestaran en cuanto -por razones poco claras, todo hay que decirlo- se atrevió a aparecer por Ginebra y el mismo Reformador lo reconoció en un sermón suyo en la Catedral de San Pedro (en la foto, abajo). La condena de Servet, si bien ejemplar, no fue ni la única ni la última de Calvino, el cual obtuvo después de la muerte del español otra victoria sobre la ciudad en su deseo de purificar las costumbres del pueblo: Llevaba tiempo pidiendo para el consistorio eclesiástico de la ciudad el poder de excomulgar, que había sido negado tiempo atrás, en 1543, reservándose solamente a las autoridades civiles. Después de la muerte del científico, con ocasión de una decisión de dichas autoridades de revocar la excomunión que años antes el consistorio había impuesto a Philibert Berthelier, Calvino defendió acaloradamente en un sermón el devolver la potestad de excomulgar al consistorio eclesiástico y quitársela a las autoridades civiles, lo que al final consiguió, de modo que el 22 de enero de 1555, el ayuntamiento anunció la decisión de restaurar las Ordenanzas primeras establecidas años atrás por Calvino, devolviendo al consistorio sus poderes espirituales.

La condena de Servet, si bien ejemplar, no fue ni la única ni la última de Calvino, el cual obtuvo después de la muerte del español otra victoria sobre la ciudad en su deseo de purificar las costumbres del pueblo: Llevaba tiempo pidiendo para el consistorio eclesiástico de la ciudad el poder de excomulgar, que había sido negado tiempo atrás, en 1543, reservándose solamente a las autoridades civiles. Después de la muerte del científico, con ocasión de una decisión de dichas autoridades de revocar la excomunión que años antes el consistorio había impuesto a Philibert Berthelier, Calvino defendió acaloradamente en un sermón el devolver la potestad de excomulgar al consistorio eclesiástico y quitársela a las autoridades civiles, lo que al final consiguió, de modo que el 22 de enero de 1555, el ayuntamiento anunció la decisión de restaurar las Ordenanzas primeras establecidas años atrás por Calvino, devolviendo al consistorio sus poderes espirituales. Una generación lo separa de Lutero, al que nunca llegó a conocer, pues nació en Noyon en Picardía, Francia, el 10 de julio de 1509, y murió en Ginebra, el 27 de mayo de 1564. Estos dos protagonistas de los movimientos reformistas mostraban entre sí fuertes contrastes de nacimiento, educación y carácter. Lutero era un campesino sajón, su padre un minero; Calvino procedía de la clase media francesa, y su padre, un abogado, había comprado la licencia de la ciudad de Noyon, donde ejercía la práctica del derecho civil y canónico. Lutero entró en la Orden de los Agustinos, hizo los votos de vida monástica, fue ordenado sacerdote y concitó mucho odio al casarse con una monja. Calvino nunca fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica: su formación giró fundamentalmente en torno al Derecho y las humanidades; no hizo ningún voto. La elocuencia de Lutero le proporcionó popularidad gracias a la fuerza, sentido del humor, grosería y a la vulgaridad de su estilo. Calvino se dirigía a la gente culta en todo momento, incluso cuando predicaba a las multitudes. Su estilo es clásico; razona sobre los sistemas y tiene un escaso sentido del humor; En vez de fustigar con una vara él utiliza el arma de la lógica aplastante y persuade con la autoridad del maestro, no con los insultos de un demagogo. Escribe en francés con la misma corrección con que Lutero escribe en alemán, y como él, ha sido reconocido como uno de los pioneros en el desarrollo como lengua moderna de su idioma materno. Por último, si consideramos al doctor de Wittenberg un místico, se puede considerar a Calvino como un escolástico; que proporciona una expresión articulada a los principios que Lutero ha arrojado de manera tormentosa sobre el mundo en sus vehementes mítines; y los “Institutos” tal como fueron dejados por su creador han permanecido desde entonces como la norma del Protestantismo ortodoxo de todas las Iglesias denominadas “Reformadas". Sus discípulos franceses llamaron a su secta “la religión"; así ha acabado por ser fuera del mundo romano.

Una generación lo separa de Lutero, al que nunca llegó a conocer, pues nació en Noyon en Picardía, Francia, el 10 de julio de 1509, y murió en Ginebra, el 27 de mayo de 1564. Estos dos protagonistas de los movimientos reformistas mostraban entre sí fuertes contrastes de nacimiento, educación y carácter. Lutero era un campesino sajón, su padre un minero; Calvino procedía de la clase media francesa, y su padre, un abogado, había comprado la licencia de la ciudad de Noyon, donde ejercía la práctica del derecho civil y canónico. Lutero entró en la Orden de los Agustinos, hizo los votos de vida monástica, fue ordenado sacerdote y concitó mucho odio al casarse con una monja. Calvino nunca fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica: su formación giró fundamentalmente en torno al Derecho y las humanidades; no hizo ningún voto. La elocuencia de Lutero le proporcionó popularidad gracias a la fuerza, sentido del humor, grosería y a la vulgaridad de su estilo. Calvino se dirigía a la gente culta en todo momento, incluso cuando predicaba a las multitudes. Su estilo es clásico; razona sobre los sistemas y tiene un escaso sentido del humor; En vez de fustigar con una vara él utiliza el arma de la lógica aplastante y persuade con la autoridad del maestro, no con los insultos de un demagogo. Escribe en francés con la misma corrección con que Lutero escribe en alemán, y como él, ha sido reconocido como uno de los pioneros en el desarrollo como lengua moderna de su idioma materno. Por último, si consideramos al doctor de Wittenberg un místico, se puede considerar a Calvino como un escolástico; que proporciona una expresión articulada a los principios que Lutero ha arrojado de manera tormentosa sobre el mundo en sus vehementes mítines; y los “Institutos” tal como fueron dejados por su creador han permanecido desde entonces como la norma del Protestantismo ortodoxo de todas las Iglesias denominadas “Reformadas". Sus discípulos franceses llamaron a su secta “la religión"; así ha acabado por ser fuera del mundo romano. Los cuatro hijos de Gerardo se convirtieron en sacerdotes y se les asignó a una parroquia a una edad muy temprana. Al Reformador se le asignó una a la edad de doce años, en la que se convirtió en párroco de San Martín de Marteville en Vermandois en 1527, y en 1529 de Pont l´Evêque. Tres de los hijos asistieron al Colegio de los Capetos de la localidad, donde Juan demostró ser un alumno aventajado. Pero su familia tenía amistad con gente de alcurnia, los Montmor, una rama de la familia Hangest, lo que ocasionó que acompañara a algunos de sus hijos a París en 1523, cuando su madre probablemente ya estaba muerta y su padre se había vuelto a casar. Este último murió en 1531, bajo excomunión por el cabildo por no haber enviado sus cuentas. La causa de esto fue, según se cree, la enfermedad del anciano y no su falta de honradez. Sin embargo, su hijo Carlos, irritado por esta censura, se acercó a la doctrina protestante. En 1534 fue acusado de negar el dogma católico de la Eucaristía, y murió fuera de la Iglesia en 1536; su cuerpo fue expuesto públicamente en la horca como el de un renegado.

Los cuatro hijos de Gerardo se convirtieron en sacerdotes y se les asignó a una parroquia a una edad muy temprana. Al Reformador se le asignó una a la edad de doce años, en la que se convirtió en párroco de San Martín de Marteville en Vermandois en 1527, y en 1529 de Pont l´Evêque. Tres de los hijos asistieron al Colegio de los Capetos de la localidad, donde Juan demostró ser un alumno aventajado. Pero su familia tenía amistad con gente de alcurnia, los Montmor, una rama de la familia Hangest, lo que ocasionó que acompañara a algunos de sus hijos a París en 1523, cuando su madre probablemente ya estaba muerta y su padre se había vuelto a casar. Este último murió en 1531, bajo excomunión por el cabildo por no haber enviado sus cuentas. La causa de esto fue, según se cree, la enfermedad del anciano y no su falta de honradez. Sin embargo, su hijo Carlos, irritado por esta censura, se acercó a la doctrina protestante. En 1534 fue acusado de negar el dogma católico de la Eucaristía, y murió fuera de la Iglesia en 1536; su cuerpo fue expuesto públicamente en la horca como el de un renegado.