En septiembre, el Cura Brochero sube a los altares

“EL CURA DE ARS DE ARGENTINA” (Juan Pablo II)

Entre los personajes que dejaron huella en la Iglesia latinoamericana del siglo XX, tiene un puesto especial por mérito propio el famoso “Cura Brochero” argentino, cuya causa de canonización llegará este próximo 14 de septiembre a la Beatificación.

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Villa de Santa Rosa, en las márgenes del río Primero, al norte de la provincia de Córdoba (Argentina). Sus padres fueron doña Petrona Dávila y don Ignacio Brochero y él era el cuarto de diez hermanos, que vivían de las tareas rurales de su padre, se trataba de una familia de profunda vida cristiana y dos de sus hermanas fueron religiosas. Fue bautizado al día siguiente de nacer en la parroquia de Santa Rosa y bromeando sobre el día de su bautismo decía que “de nacimiento era bien conformado y lindo de rostro pero como nací en un día de lluvia cerca de Santa Rosa en un lugar llamado Carreta Quemada, al llevarme al otro día a bautizar sobre una yegua negra, por el mucho barro la yegua resbalaba y en uno de esos tropiezos en que casi rodamos fue tal mi sobresalto que del susto y terror se me contrajo la cara y me quedo así de ahí en adelante”.

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Villa de Santa Rosa, en las márgenes del río Primero, al norte de la provincia de Córdoba (Argentina). Sus padres fueron doña Petrona Dávila y don Ignacio Brochero y él era el cuarto de diez hermanos, que vivían de las tareas rurales de su padre, se trataba de una familia de profunda vida cristiana y dos de sus hermanas fueron religiosas. Fue bautizado al día siguiente de nacer en la parroquia de Santa Rosa y bromeando sobre el día de su bautismo decía que “de nacimiento era bien conformado y lindo de rostro pero como nací en un día de lluvia cerca de Santa Rosa en un lugar llamado Carreta Quemada, al llevarme al otro día a bautizar sobre una yegua negra, por el mucho barro la yegua resbalaba y en uno de esos tropiezos en que casi rodamos fue tal mi sobresalto que del susto y terror se me contrajo la cara y me quedo así de ahí en adelante”.

A los 16 años, el 5 de marzo de 1856, José Gabriel ingresó en el seminario “Nuestra Señora de Loreto” en la ciudad de Córdoba. Por aquel tiempo los seminaristas estudiaban en el Seminario latín y otras disciplinas eclesiásticas, pero las demás asignaturas debían cursarlas en las aulas de la Universidad de Trejo y Sanabria. Es en esa casa de estudios donde tendrá por camaradas y conquistará su indeclinable amistad a personas luego destacadas como el doctor Ramón Cárcano, gobernador de Córdoba y primer biógrafo del famoso sacerdote.

Durante sus años de seminarista en Córdoba, José Gabriel conoció la Casa de Ejercicios que dirigían los Padres de la compañía de Jesús. Experimentó personalmente la eficacia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y colaboró eficazmente con los sacerdotes que los dirigen. Así muy pronto, con la autorización de sus superiores y muy de su agrado fue “doctrinero” y “lector” durante los Ejercicios, es decir, el brazo derecho del sacerdote responsable de los mismos, labor que realizó, según lo que dijeron los que le conocieron entonces, con habilidad y dedicación.

Durante sus años de seminarista en Córdoba, José Gabriel conoció la Casa de Ejercicios que dirigían los Padres de la compañía de Jesús. Experimentó personalmente la eficacia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y colaboró eficazmente con los sacerdotes que los dirigen. Así muy pronto, con la autorización de sus superiores y muy de su agrado fue “doctrinero” y “lector” durante los Ejercicios, es decir, el brazo derecho del sacerdote responsable de los mismos, labor que realizó, según lo que dijeron los que le conocieron entonces, con habilidad y dedicación.

El 4 de noviembre de 1866 el obispo de Córdoba le confirió el presbiterado, tras lo cual los tres primeros años de su sacerdocio los transcurrió en la ciudad de Córdoba, desempeñándose como coadjutor de la iglesia catedral. A fines de 1867 despuntaba en Córdoba el primer brote del cólera que segó más de 4.000 vidas en poco tiempo, fueron días de terrible aflicción, de pánico y mortandad nunca vistos en la capital y en toda la provincia. Esta dura ocasión puso a prueba el celo del joven sacerdote que se prodigó enteramente, jugándose sin miramientos la salud y la vida en favor de sus prójimos. Un testigo de aquellos momentos lo explicó después: “Brochero abandonó el hogar donde apenas había entrado para dedicarse al servicio de la humanidad doliente y en la población y en la campaña se le veía correr de enfermo en enfermo, ofreciendo al moribundo el religioso consuelo, recogiendo su última palabra y cubriendo la miseria de los deudos. Este ha sido uno de los períodos más ejemplares, más peligrosos, más fatigantes y heroicos de su vida”.

Ese mismo año emigró a EE. UU. con su hermana Nellie, estableciéndose en Omaha, Nebraska, donde su hermano Patrick era sacerdote. Estas emigraciones forzadas por la pobreza del campo, que fueron parte de la idiosincrasia irlandesa en el siglo XIX y primera mitad del XX -de su cultura, su música y su literatura-, como veremos al hablar del P. Patrick Peyton, afectaron a la mayor parte de las familias irlandesas. Como contraposición, sirvieron para llevar la fe católica a países lejanos que hoy deben su fuerte presencia de Iglesia a aquellos inmigrantes irlandeses.

Ese mismo año emigró a EE. UU. con su hermana Nellie, estableciéndose en Omaha, Nebraska, donde su hermano Patrick era sacerdote. Estas emigraciones forzadas por la pobreza del campo, que fueron parte de la idiosincrasia irlandesa en el siglo XIX y primera mitad del XX -de su cultura, su música y su literatura-, como veremos al hablar del P. Patrick Peyton, afectaron a la mayor parte de las familias irlandesas. Como contraposición, sirvieron para llevar la fe católica a países lejanos que hoy deben su fuerte presencia de Iglesia a aquellos inmigrantes irlandeses.  Pocos sacerdotes fueron tan conocidos en el siglo XX -y sin duda ninguno llegó a tantos millares de personas- como el mediático P. Patrick Peyton, el apóstol del rezo del rosario en familia. Supo usar los medios de comunicación modernos de su tiempo para difundir el mensaje que él veía más necesario en este convulso siglo: el poder de la oración para pacificar los hogares y el mundo entero.

Pocos sacerdotes fueron tan conocidos en el siglo XX -y sin duda ninguno llegó a tantos millares de personas- como el mediático P. Patrick Peyton, el apóstol del rezo del rosario en familia. Supo usar los medios de comunicación modernos de su tiempo para difundir el mensaje que él veía más necesario en este convulso siglo: el poder de la oración para pacificar los hogares y el mundo entero.  Así, uno de los autores del informe sobre dicha hambruna elaborado en Nueva York a finales del siglo XX, afirmaba: “Es evidente que entre 1845 y 1850, el Gobierno británico aplicó una política de hambre masiva en Irlanda con la intención sustancialmente de destruir el grupo nacional, étnico y racial comúnmente conocido como el Pueblo Irlandés… Por lo tanto, durante los años 1845-1850, el Gobierno británico a sabiendas siguió una política de hambre masiva en Irlanda que constituyó actos de genocidio contra el pueblo irlandés en el sentido del artículo II de la Convención sobre el Genocidio [La Haya] de 1948”. Esta hambruna motivó dos millones de desplazamientos y otros tantos emigraron a Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina y Australia en lo que se conoció como la Diáspora Irlandesa. Entre muertes y migraciones, Irlanda perdió más de un cuarto de su población.

Así, uno de los autores del informe sobre dicha hambruna elaborado en Nueva York a finales del siglo XX, afirmaba: “Es evidente que entre 1845 y 1850, el Gobierno británico aplicó una política de hambre masiva en Irlanda con la intención sustancialmente de destruir el grupo nacional, étnico y racial comúnmente conocido como el Pueblo Irlandés… Por lo tanto, durante los años 1845-1850, el Gobierno británico a sabiendas siguió una política de hambre masiva en Irlanda que constituyó actos de genocidio contra el pueblo irlandés en el sentido del artículo II de la Convención sobre el Genocidio [La Haya] de 1948”. Esta hambruna motivó dos millones de desplazamientos y otros tantos emigraron a Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina y Australia en lo que se conoció como la Diáspora Irlandesa. Entre muertes y migraciones, Irlanda perdió más de un cuarto de su población. Son abundantes los estudios históricos acerca de muchas de las personalidades más relevantes del episcopado americano en el periodo español o de las mismas diócesis interesadas, pero ante una impresión de conjunto podemos resumir algunas ideas, en las que en general coinciden historiadores y tratadistas. El episcopado hispanoamericano de la época colonial, en general, es digno, religioso, celoso de las almas, de su clero y de la Iglesia, y contribuye apreciablemente a la buena marcha de los asuntos eclesiásticos y civiles. Algunos descuellan por su cultura, erudición, formación teológica o jurídica, por su amor a las artes y ciencias, y aun desempeñan cargos civiles.

Son abundantes los estudios históricos acerca de muchas de las personalidades más relevantes del episcopado americano en el periodo español o de las mismas diócesis interesadas, pero ante una impresión de conjunto podemos resumir algunas ideas, en las que en general coinciden historiadores y tratadistas. El episcopado hispanoamericano de la época colonial, en general, es digno, religioso, celoso de las almas, de su clero y de la Iglesia, y contribuye apreciablemente a la buena marcha de los asuntos eclesiásticos y civiles. Algunos descuellan por su cultura, erudición, formación teológica o jurídica, por su amor a las artes y ciencias, y aun desempeñan cargos civiles. Se le entregaba una copia del real patronato para que lo cumpliera con exactitud. Basta ver el índice del libro primero de la Recopilación de Indias, dedicado todo él a asuntos religiosos, para caer en la cuenta de la parte tan importante que dedica la legislación a lo relacionado con el episcopado, y de la manera de introducirse en cuestiones eclesiásticas, en algunas de ellas de modo exclusivo, de la autoridad civil. Consejos, exhortaciones, órdenes, aun amenazas, aunque en lenguaje generalmente mesurado, todo entra en aquellas leyes.

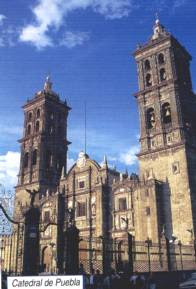

Se le entregaba una copia del real patronato para que lo cumpliera con exactitud. Basta ver el índice del libro primero de la Recopilación de Indias, dedicado todo él a asuntos religiosos, para caer en la cuenta de la parte tan importante que dedica la legislación a lo relacionado con el episcopado, y de la manera de introducirse en cuestiones eclesiásticas, en algunas de ellas de modo exclusivo, de la autoridad civil. Consejos, exhortaciones, órdenes, aun amenazas, aunque en lenguaje generalmente mesurado, todo entra en aquellas leyes. Personaje interesantísimo de la Iglesia española y americana del siglo XVII, la polémica acompañó al Beato Juan de Palafox (que ya casi podemos llamarle así a los pocos días de su beatificación) durante su vida y también después de su muerte: A causa de su enfrentamiento con algunos religiosos de la Compañía de Jesús durante el periodo en que fue obispo de Puebla de los Ángeles y posteriormente Arzobispo de México, sabido es tuvo que dejar aquellas tierras y volver a España en 1653, donde pastoreó la diócesis de Osma hasta su muerte algunos años después.

Personaje interesantísimo de la Iglesia española y americana del siglo XVII, la polémica acompañó al Beato Juan de Palafox (que ya casi podemos llamarle así a los pocos días de su beatificación) durante su vida y también después de su muerte: A causa de su enfrentamiento con algunos religiosos de la Compañía de Jesús durante el periodo en que fue obispo de Puebla de los Ángeles y posteriormente Arzobispo de México, sabido es tuvo que dejar aquellas tierras y volver a España en 1653, donde pastoreó la diócesis de Osma hasta su muerte algunos años después. Debido a su papel en el contencioso mencionado, encontró la hostilidad de los jesuitas, lo que motivó su gran animadversión hacia ellos. En dos ocasiones (1647 y 1649) manifestó mediante quejas formales ante el papado de Roma sus desavenencias. Inocencio X, sin embargo, rechazó estimar sus censuras, y todo lo que pudo obtener fue un informe de 14 de mayo de 1648 que instaba a los jesuitas a respetar la jurisdicción episcopal. Como se ha dicho, en 1653 los jesuitas consiguieron su traslado a España.

Debido a su papel en el contencioso mencionado, encontró la hostilidad de los jesuitas, lo que motivó su gran animadversión hacia ellos. En dos ocasiones (1647 y 1649) manifestó mediante quejas formales ante el papado de Roma sus desavenencias. Inocencio X, sin embargo, rechazó estimar sus censuras, y todo lo que pudo obtener fue un informe de 14 de mayo de 1648 que instaba a los jesuitas a respetar la jurisdicción episcopal. Como se ha dicho, en 1653 los jesuitas consiguieron su traslado a España.