Raíces de la pederastia en la Iglesia (3)

Mundanización o el Milagro de Mahoma

La gran misión de la Iglesia es cambiar el mundo para acercarlo todo lo posible a Dios. Es la Iglesia la que tiene que cambiar el mundo, no el mundo a la Iglesia (verdad de Perogrullo, ¿no?). No valen los milagros de Mahoma, argumentando que puesto que el mundo no está dispuesto a cristianizarse, será la iglesia la que decida mundanizarse.

La gran misión de la Iglesia es cambiar el mundo para acercarlo todo lo posible a Dios. Es la Iglesia la que tiene que cambiar el mundo, no el mundo a la Iglesia (verdad de Perogrullo, ¿no?). No valen los milagros de Mahoma, argumentando que puesto que el mundo no está dispuesto a cristianizarse, será la iglesia la que decida mundanizarse.

¿Y de cuándo nos viene esta tendencia? Hay que reconocer que la inclinación personal de los hombres y mujeres de la Iglesia hacia el mundo, el demonio y la carne es tan antigua como la misma Iglesia. Para eso está la lucha de cada uno por mantenerse fiel a sus compromisos sagrados; y el cultivo del espíritu, y la ayuda de la oración y de la práctica religiosa, que sabios son los recursos de la Iglesia para este menester. Pero lo que es absolutamente nuevo, es esa forma de darle la vuelta a casi todo, en una furia de cambiar por cambiar, aunque fuese a peor. Con la perspectiva que tenemos hoy, está fuera de toda duda que muchos de los cambios han sido a peor. Ahí están los resultados incontestables. Por sus frutos los conoceréis. ¡Menudos frutos!

¿Qué pasaba, qué pasó en la Iglesia para que a partir del Concilio Vaticano II, y con una aceleración temeraria después del mismo, se abriera la veda de su gran transformación? Lo que está fuera de toda duda es a dónde ha conducido a la Iglesia esa fiebre “renovadora”. ¡Menuda “renovación”! La Iglesia enfangada en lo más fétido del lodazal del mundo. Lo que está fuera de toda duda es que la escandalera de pederastia que aflige hoy a la Iglesia no es un fenómeno desligado del abandono por parte de las personas consagradas, de tantos y tantos valores que la han mantenido en pie durante dos mil años. Eso no es más que una parte de la cosecha que ha recogido la Iglesia de su inmersión en el mundo. ¿Inmersión he dicho? Vade retro!

¿Había que aproximarse al mundo más cerca de lo que se aproximó el mismo Dios? ¿Enmendándole la plana a Dios en la manera de acercarse al mundo? Pues sí, con una buena dosis de soberbia añadida: mientras Dios se hizo igual al hombre (no al más ensalzado, sino al más humillado) en todo menos en el pecado, he ahí que un contingente nada despreciable de sus ministros decidieron acercarse al mundo a su manera, haciéndose tan parecidos a él que le han imitado hasta en el pecado. Hasta llegar al más nefasto, el más nefando, el más horrendo. Culminación de una larga cadena de pecados e infidelidades que les han aupado por fin a esta fatídica cima del pecado. ¡No es ésa la manera cristiana de cargar con los pecados del mundo! Éste es el término ad quem

¿Y el término a quo ? Hay que decir en descargo de los ingenuos que cambiaron el oro acrisolado de la Iglesia por los espejismos de las nuevas doctrinas políticas, que era tan idílico el punto de partida, que una parte importantísima del clero estaba profundamente convencida de que la salvación de la humanidad estaba fuera de la Iglesia; que había ahí un modelo de hombre y de mundo mejor que el cultivado milenariamente por ésta. Tal y cual. Legiones inmensas de hombres de Iglesia estaban fascinados por la bondad humana que ofrecía la liberación del hombre a través de la liberación de los pueblos. Con la hermandad universal en que se abrazaban todos los proletarios de la tierra. Se pasaron de la caridad cristiana y del amor a Dios y al prójimo, a la solidaridad universal ésa; y de trabajar por el pueblo de Dios, que de tan católico ( kaz’olikós ) se les hacía inabarcable, a luchar cada uno por “su” Pueblo, con la exclusión expresa de los que no eran de la tribu. Fueron caterva los sacerdotes que mordieron ese anzuelo. Y algunos se tragaron hasta el sedal y la caña. He ahí cómo la política, la eterna rival de la Iglesia, infiltrándose en sus filas y en sus doctrinas, le había arrebatado a ésta el monopolio de la bondad; y tras este espejismo se lanzaron muchos de sus hombres y mujeres.

Y no fue sólo en la Iglesia donde se dio este fenómeno. El mundo occidental no se había recuperado todavía del susto que le metió en el cuerpo la revolución nacionalsocialista que llevó de acompañamiento la segunda guerra mundial. Revolución anticristiana donde las haya. Quien nos sacó de las fauces de ese lobo ferocísimo no fue la Iglesia, sino la política. Fueron dos fuerzas políticas las que con su potencial militar y económico derrotaron al mal: el liberalismo y el comunismo. El primero no estaba construido sobre la bondad, sino sobre la eficacia. El segundo era pura bondad, pura solidaridad, puro amor fraterno, pura subvención. Parecía impropio de un cristiano inclinarse por la opción liberal economicista, de fondo malthusiano, tan opuesta a la opción social y solidaria. La política y los políticos, el dinero e incluso las armas estaban para hacer el bien. Y todo eso estaba en el mundo. Era el nuevo mundo con su nuevo orden surgido de la segunda guerra mundial (aunque más propio sería decir, de la derrota del nacionalsocialismo). ¿Cómo no iba la Iglesia a acercarse al mundo? Ése es el término a quo . Bien atractivo, dicho sea en descargo de los que cambiaron de trinchera.

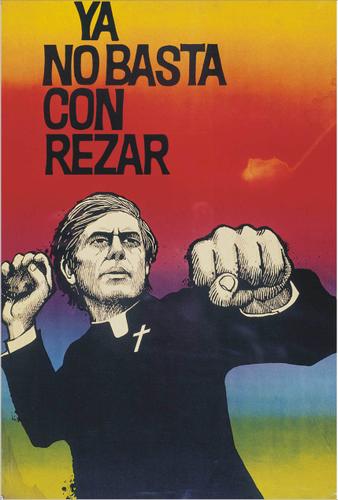

Lo tremendo fue la cándida ingenuidad de tantos miles de hombres y mujeres de Iglesia que se dejaron seducir por los cantos de esa jovencísima sirena a la que llamaban nada menos que “Progreso”. La inmensa mayoría de los hijos de esa anciana y experimentada Iglesia creyeron que podían y debían servir con igual fidelidad a la joven seductora que a la anciana madre. Y así empezó el aliño de la pobre vieja con trapos y abalorios de la doncella. Infinidad de curas se pasaron en masa al activismo político como sucedáneo de la acción pastoral. Era evidente que se sentían más realizados en ese papel. ¡Por fin tenían ante sí un reto excitante! La fuerza y convicción que les faltaba en la defensa del Evangelio, les rebosaba por todas partes en la defensa de los nuevos postulados de bondad laica. Y así fue como acomodaron la predicación, la actividad y hasta la liturgia igualitaria a la nueva fe que les empujaba hacia el progreso del mundo y por tanto de la Iglesia. ¿Arrodillarse el hombre? ¡Ni siquiera ante Dios! Fue así como nació la progresía eclesiástica, en medio de la euforia desbordada de los nuevos conversos. Fue el tiempo de los curas comunistas, la punta de lanza de ese vendaval renovador de la Iglesia.

Quien más quien menos, todos nos dejamos arrastrar por esa corriente. Era impetuosa. Parecía que igual que fuera de la Iglesia no hay salvación, tampoco fuera de esas nuevas corrientes podía haber salvación para la Iglesia. Francamente, yo tampoco veía cómo se podía ser cristiano sin abrazarse a ellas. Pero esas eran convicciones personales, con las reservas que me imponían la ortodoxia católica que condenaba el marxismo por ateo, y la evidente superioridad intelectual de quienes se mantenían alejados de esa nueva moda. Una moda que no paraba de ganar terreno. Fue en efecto una auténtica especie invasiva en la Iglesia.

¿Y eso vino del Concilio Vaticano II? Pues no, en absoluto, no vino de él. Pero sí que hizo el Concilio algo que convirtió esa invasión doctrinal en inevitable. Lo más grave que hizo fue ese ingente esfuerzo de modernización, de acercamiento al mundo, de progreso, de cambio en suma. Una parte muy considerable de la Iglesia había perdido la fe en sí misma. Y a la hora de aplicar las disposiciones del Concilio, hubo obsesión, precipitación y desenfreno por el cambio. ¿Cuál? Cualquier cambio. Fue cambiar por cambiar. Si bien es certísimo que el Concilio no llegó a cometer desmesuras, es igualmente cierto que les abrió el postigo a casi todas, y luego fue cuestión de tiempo y comisiones el que esas discretas reformas llegaran a la categoría de desmanes. Naturalmente que no el Concilio como tal, pero sí muchos padres conciliares andaban coqueteando ya con la nueva amante, enamorados de la que creyeron bondad intrínseca de ésta. Era sólo cuestión de tiempo que la amante desplazara a la esposa legítima.

Y así fue como muchos sacerdotes cambiaron el reino de Dios por el de Marx, porque ignoraban que era este último quien ciertamente estaba muerto y sigue bien muerto. Pero ellos erre que erre siguen tras la cabalgadura de su Cid (¡su señor!) ya cadáver, haciendo ver que luchan por implantar su reino en la tierra: porque, decrépitos ya los mozalbetes postconciliares, fuerzas para desertar y volver a su trinchera no les quedan.

Virtelius Temerarius