¿Se bautizó en la fe católica el indio Toro Sentado?

UN HISTORIADOR AFIRMA LA CONVERSIÓN DEL LEGENDARIO INDIO NORTEAMERICANO

Tatanka Iyotanka, (en inglés Sitting Bull), fue el famoso jefe indio norteamericano de la tribu de los sioux hunkpapa, cuyo nombre, en sioux, significa «Bisonte Macho Sentado», de donde en español recibió el popular nombre de Toro Sentado. Nació en Lakhota, Grand River, Estados Unidos; hacia el año 1831 y murió en el mismo sitio el 15 de diciembre de 1890.

Conocido, siquiera de nombre, a través de las películas y de las series televisivas, Toro Sentado fue uno de los últimos caudillos indios derrotados por el avance de la colonización blanca en el oeste de Estados Unidos. Convertido en jefe a la edad de treinta y tres años, Toro Sentado manifestó una clara oposición a ceder parte de sus tierras a los blancos y aún más a vivir en reservas pero a mediados de los años setenta aceptó llegar a un acuerdo que mantuviera en manos de los sioux al menos las denominadas Colinas negras, un territorio sagrado donde reposaban los restos de los antepasados.

En 1864, peleó contra las fuerzas armadas de Estados Unidos bajo el mando del General Alfred Sully en Killdeer Mountain, y desde entonces se comprometió en el liderazgo de la resistencia Sioux contra el avance blanco. Pronto contó con un nutrido grupo de seguidores, no sólo de su tribu, sino también los Cheyennes y Arapahos. En 1873, en lo que sería un preludio de la Batalla de Little Bighorn tres años después, una coalición militar India bajo el mando de Toro Sentado mantuvo una breve escaramuza con el Teniente Coronel George Armstrong Custer.

El descubrimiento de oro en las Colinas Negras, que se encontraban en el centro del territorio sioux, atrajo a un sinnúmero de buscadores, lo que unido a las continuas incursiones sioux contra otras tribus o contra los constructores del ferrocarril, movió al gobierno de Estados Unidos a realizar una operación de castigo en 1876. En esta ocasión Toro Sentado se hizo famoso al conducir 3.500 indios sioux y cheyenne contra el Séptimo de Caballería, que estaba bajo las órdenes del General George Armstrong Custer, en la batalla de Little Big Horn el 25 de junio de 1876, en la que los estadounidenses resultaron derrotados.

El descubrimiento de oro en las Colinas Negras, que se encontraban en el centro del territorio sioux, atrajo a un sinnúmero de buscadores, lo que unido a las continuas incursiones sioux contra otras tribus o contra los constructores del ferrocarril, movió al gobierno de Estados Unidos a realizar una operación de castigo en 1876. En esta ocasión Toro Sentado se hizo famoso al conducir 3.500 indios sioux y cheyenne contra el Séptimo de Caballería, que estaba bajo las órdenes del General George Armstrong Custer, en la batalla de Little Big Horn el 25 de junio de 1876, en la que los estadounidenses resultaron derrotados.

Se encuentra ya cercano a la conclusión el Proceso de Beatificación de una gran mujer de origen irlandés pero que echó raíces en Nueva York y allí realizó una importante labor en el cuidado de los ancianos y pobres de dicha metrópoli y de muchas otras partes de los Estados Unidos. Se trata de Mary Angeline McCrory, fallecida en 1984 y cuyas virtudes heroicas acaban de ser reconocidas por el correspondiente grupo de teólogos de la vaticana Congregación para las Causas de los Santos, acercando así a la gloria de los altares a esta religiosa que tan impresionante testimonio de caridad dejó a los neoyorkinos.

Se encuentra ya cercano a la conclusión el Proceso de Beatificación de una gran mujer de origen irlandés pero que echó raíces en Nueva York y allí realizó una importante labor en el cuidado de los ancianos y pobres de dicha metrópoli y de muchas otras partes de los Estados Unidos. Se trata de Mary Angeline McCrory, fallecida en 1984 y cuyas virtudes heroicas acaban de ser reconocidas por el correspondiente grupo de teólogos de la vaticana Congregación para las Causas de los Santos, acercando así a la gloria de los altares a esta religiosa que tan impresionante testimonio de caridad dejó a los neoyorkinos. El afianzamiento en el Nuevo Mundo de la Iglesia y el Estado y la extensión de sus respectivos poderes, creó a veces en aquellas provincias, no precisamente por antagonismo fundamental, sino por mutuas incomprensiones y apreciaciones puntillosas, contrastes que influyeron también considerablemente en la vida eclesiástica. La Iglesia durante el siglo XVI, amparada por la autoridad civil -sobre todo económicamente, pues dependía casi plenamente del erario real-, aceptó aquella obligada subordinación, pero durante el siglo XVII va adquiriendo dimensión autóctona, su personal jerárquico presenta progreso selectivo y numeral, y el pueblo le pertenece todavía en masa. Por otra parte, las autoridades civiles manifiestan ya inicialmente aquella mentalidad intelectual y religiosa, la ilustración, que sobre todo desde mediados del seiscientos se había extendido en los círculos dirigentes europeos. Aunque ni en España ni en América se presentaba en su proyección declaradamente anticristiana, ni en manifiesta oposición con las verdades de la fe, delataba ya una clara prevención ante la autoridad eclesiástica.

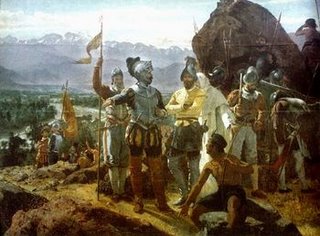

El afianzamiento en el Nuevo Mundo de la Iglesia y el Estado y la extensión de sus respectivos poderes, creó a veces en aquellas provincias, no precisamente por antagonismo fundamental, sino por mutuas incomprensiones y apreciaciones puntillosas, contrastes que influyeron también considerablemente en la vida eclesiástica. La Iglesia durante el siglo XVI, amparada por la autoridad civil -sobre todo económicamente, pues dependía casi plenamente del erario real-, aceptó aquella obligada subordinación, pero durante el siglo XVII va adquiriendo dimensión autóctona, su personal jerárquico presenta progreso selectivo y numeral, y el pueblo le pertenece todavía en masa. Por otra parte, las autoridades civiles manifiestan ya inicialmente aquella mentalidad intelectual y religiosa, la ilustración, que sobre todo desde mediados del seiscientos se había extendido en los círculos dirigentes europeos. Aunque ni en España ni en América se presentaba en su proyección declaradamente anticristiana, ni en manifiesta oposición con las verdades de la fe, delataba ya una clara prevención ante la autoridad eclesiástica. Los virreyes se interesaban sobremanera en ejecutar puntillosamente los derechos de vicepatronos reales. Sus libros de gobierno donde se registraban acuerdos, decretos y bandos virreinales, cartas de ruego y encargo; en una palabra, el gráfico de su régimen jurisdiccional, reflejan -excluyendo, naturalmente, la dimensión estrictamente espiritual- funciones propias de obispos, de provisores eclesiásticos y hasta de vicarios de religiosas. Claro que esta excesiva intromisión de la autoridad civil y el ocasional contraste de la eclesiástica no traducían una antítesis doctrinal y dogmática, sino contiendas periféricas, verdaderos dimes y diretes que terminaban con una que otra queja amarga del Consejo Real de indias, y, a lo más, remociones, ordinariamente con ascenso, de una o de ambas partes contendientes.

Los virreyes se interesaban sobremanera en ejecutar puntillosamente los derechos de vicepatronos reales. Sus libros de gobierno donde se registraban acuerdos, decretos y bandos virreinales, cartas de ruego y encargo; en una palabra, el gráfico de su régimen jurisdiccional, reflejan -excluyendo, naturalmente, la dimensión estrictamente espiritual- funciones propias de obispos, de provisores eclesiásticos y hasta de vicarios de religiosas. Claro que esta excesiva intromisión de la autoridad civil y el ocasional contraste de la eclesiástica no traducían una antítesis doctrinal y dogmática, sino contiendas periféricas, verdaderos dimes y diretes que terminaban con una que otra queja amarga del Consejo Real de indias, y, a lo más, remociones, ordinariamente con ascenso, de una o de ambas partes contendientes. La primera llegada de dominicos a Nueva España, en1526, reviste notable importancia para la historia eclesiástica de aquellas tierras, pues por primera vez venían a la vez como operarios apostólicos y -aquí estaba la novedad- como inquisidores. El origen de dicha figura hunde sus raíces en la inquisición española, que había sido fundada a finales en el siglo anterior, concretamente en 1478, por los Reyes Católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos, que tiene precedentes en instituciones similares existentes en Europa desde el siglo XIII.

La primera llegada de dominicos a Nueva España, en1526, reviste notable importancia para la historia eclesiástica de aquellas tierras, pues por primera vez venían a la vez como operarios apostólicos y -aquí estaba la novedad- como inquisidores. El origen de dicha figura hunde sus raíces en la inquisición española, que había sido fundada a finales en el siglo anterior, concretamente en 1478, por los Reyes Católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos, que tiene precedentes en instituciones similares existentes en Europa desde el siglo XIII. En un principio, la actividad de la Inquisición se limitó a las diócesis de Sevilla y Córdoba, donde Alonso de Hojeda había detectado el foco de conversos judaizantes. El primer auto de fe se celebró en Sevilla el 6 de febrero de 1481: fueron quemadas vivas seis personas. El sermón lo pronunció el mismo Alonso de Hojeda de cuyos desvelos había nacido la Inquisición. Desde entonces, la presencia de la Inquisición en la Corona de Castilla se incrementó rápidamente; para 1492 existían tribunales en ocho ciudades castellanas: Ávila, Córdoba, Jaén, Medina del Campo, Segovia, Sigüenza, Toledo y Valladolid.

En un principio, la actividad de la Inquisición se limitó a las diócesis de Sevilla y Córdoba, donde Alonso de Hojeda había detectado el foco de conversos judaizantes. El primer auto de fe se celebró en Sevilla el 6 de febrero de 1481: fueron quemadas vivas seis personas. El sermón lo pronunció el mismo Alonso de Hojeda de cuyos desvelos había nacido la Inquisición. Desde entonces, la presencia de la Inquisición en la Corona de Castilla se incrementó rápidamente; para 1492 existían tribunales en ocho ciudades castellanas: Ávila, Córdoba, Jaén, Medina del Campo, Segovia, Sigüenza, Toledo y Valladolid. La actitud de los primeros pontífices que tuvieron que intervenir en la organización episcopal americana puede quedar incompleta y erróneamente concebida si se urge demasiado el hecho, también cierto, pero con sus debidos límites, de la omnipresencia del patronato real (o patronato regio) en Indias. Dicho Patronato consistió en el conjunto de privilegios y facultades especiales que los Papas concedieron a los Reyes de España y Portugal a cambio de que estos apoyaran la evangelización y el establecimiento de la Iglesia Católica en América. Se derivó de las bulas papales otorgadas en beneficio de Portugal en sus rutas atlánticas, y de las llamadas Bulas Alejandrinas emitidas en 1493, inmediatamente después del Descubrimiento a petición de los Reyes Católicos. El patronato regio o indiano para la Corona Española, fue confirmado por el Papa Julio II en 1508.

La actitud de los primeros pontífices que tuvieron que intervenir en la organización episcopal americana puede quedar incompleta y erróneamente concebida si se urge demasiado el hecho, también cierto, pero con sus debidos límites, de la omnipresencia del patronato real (o patronato regio) en Indias. Dicho Patronato consistió en el conjunto de privilegios y facultades especiales que los Papas concedieron a los Reyes de España y Portugal a cambio de que estos apoyaran la evangelización y el establecimiento de la Iglesia Católica en América. Se derivó de las bulas papales otorgadas en beneficio de Portugal en sus rutas atlánticas, y de las llamadas Bulas Alejandrinas emitidas en 1493, inmediatamente después del Descubrimiento a petición de los Reyes Católicos. El patronato regio o indiano para la Corona Española, fue confirmado por el Papa Julio II en 1508. Aunque algunos de los términos empleados en las bulas portuguesas parecen referirse a los derechos patronales, no conceden ese privilegio en forma explícita, y hubo que esperar unos años, cuando León X lo concedió a Portugal, que se benefició del ejemplo español y del tenaz empeño de Fernando el Católico en asegurar aquel patronato universal, que el no menos tenaz pontífice Julio II se resistía a conceder. Además de las facultades especiales concedidas a fray Bernal Boyl, primer delegado pontificio enviado a América a establecer y organizar su Iglesia, el punto definitivo de las concesiones de Alejandro VI se redondeó el 16 de noviembre de 1501 con la donación de los diezmos a los Reyes Católicos, con la obligación de fundar y dotar convenientemente a los eclesiásticos encargados de aquellas iglesias.

Aunque algunos de los términos empleados en las bulas portuguesas parecen referirse a los derechos patronales, no conceden ese privilegio en forma explícita, y hubo que esperar unos años, cuando León X lo concedió a Portugal, que se benefició del ejemplo español y del tenaz empeño de Fernando el Católico en asegurar aquel patronato universal, que el no menos tenaz pontífice Julio II se resistía a conceder. Además de las facultades especiales concedidas a fray Bernal Boyl, primer delegado pontificio enviado a América a establecer y organizar su Iglesia, el punto definitivo de las concesiones de Alejandro VI se redondeó el 16 de noviembre de 1501 con la donación de los diezmos a los Reyes Católicos, con la obligación de fundar y dotar convenientemente a los eclesiásticos encargados de aquellas iglesias.