Buscando rastros de Cristo en la literatura (I)

«LLevando la cruz». Obra de Viktor Bychkov (1956-).

«Quien no cargue con su cruz y me siga, no es digno de mí».Mateo, 10, 38.

22.01.21

Cristo, héroe de héroes

|

«El León de Judá». Julia Sanmartin Sesmero. |

«Porque bajé del cielo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió».

Juan, 6, 38.

Vivimos malos tiempos para los héroes, lo cual, lamentablemente, no tiene nada de extraño. En una época de relativismo atroz, ¿cómo va a florecer el ser menos relativista de todos, el héroe?

Como señala el académico Carlos García Gual, «esfuerzo, humildad, resistencia: estas son las cualidades del héroe» y, como todos sabemos, difícilmente pueden ser apreciadas en un mundo donde reina la vanidad y el capricho, y donde las comodidades y el confort lo son todo.

Tampoco podemos olvidar que, siendo el héroe aquel en quién se encarnan las virtudes a las que los hombres han de aspirar, estas deben precederle, pues sin virtudes no hay héroe que las ejemplifique, que las haga carne y sangre. Por desgracia, hoy el relativismo y la amoralidad han arrasado con el concepto de virtud. El filósofo Alasdair MacIntyre, en su obra Tras la virtud (1981), nos dice que la visión clásica de la virtud era simple: el poder por el cual el hombre pasaba de «ser como era» a «ser como debería ser», al alcanzar su telos o propósito. Este telos estaba conectado esencialmente con la propia naturaleza. Ser virtuoso era simplemente actuar de acuerdo con ella. Para nosotros los cristianos, esto significa algo más, porque supone no solo alcanzar la perfección de esa naturaleza, sino sublimarla para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Cierto que ello no es obra nuestra; cuando acontece, su causa última es la gracia divina generosamente derramada, sin la cual nada es posible, como expresa el gran poema de Francis Thompson, El Lebrel del Cielo (1893): «El Amor que me persigue/Si al final me consigue/No dejará brillar más que su llama». Es Dios quien nos busca, quien nos transforma, quien nos salva, y a nosotros solo nos queda dejarnos atrapar, o al menos, como dice el poeta T. S. Eliot en su obra Cuatro Cuartetos (1941), hacer lo que podamos para que así suceda, sabiendo que nada podemos…

«Para nosotros, solo queda el intento,

El resto no es cosa nuestra».

Pero, por pequeño que sea, este es un hacer esforzado, un hacer heroico en el que tendremos de actuar como nos dice san Pablo: «velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos» (1 Corintios, 16, 13). Y Cristo, héroe de héroes nos muestra cómo hacerlo.

En Cristo se reúnen y se subliman las características atribuidas por todas las culturas al héroe. El patrón es simple, expuesto por autores como el antropólogo británico James George Frazer en su famoso estudio La Rama dorada (1890) o el profesor de literatura comparada estadounidense Joseph Campbell con su obra El héroe de las mil caras (1949), y está representado en miles de historias, comenzando en la epopeya de Gilgamesh, pasando por El Señor de los Anillos y acabando en películas como La Guerra de las Galaxias: el héroe abandona su vida cotidiana, se enfrenta por su pueblo a desafíos, sufrimientos e incluso a la muerte, se transforma a través de todos estos trances, y luego regresa al mundo ordinario, generalmente como un rey.

Los cristianos sabemos porqué. Como señalaba Tolkien, el cristianismo es el mito verdadero. Jesús existió y esto es lo que da sentido a todas las demás narraciones. Es la historia en la que todas las demás tienen su fuente y a la que todas apuntan. Como C. S. Lewis señaló, «la historia de Cristo es simplemente el mito verdadero: un mito trabajando en nosotros de la misma manera que los otros, pero con esta tremenda diferencia, y es que este realmente sucedió».

12.01.21

De la imagen y la palabra

«La poesía es pintura que habla y la pintura poesía muda».

Simónides de Ceos

«La pintura es poesía muda; la poesía pintura ciega».Leonardo da Vinci

«No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras».Juan Luis Vives

George Lambert, un pintor australiano de principios del siglo XX, tiene entre sus obras un cuadro, titulado El espejo convexo ––con el que se encabeza este artículo––, en el que se representa a sí mismo y a las demás personas que junto a él ocupan una estancia. Pero, aquello que Lambert refleja en su cuadro está mediatizado por el cómo y a través de qué percibe lo que representa. El cuadro muestra, no solo al pintor reflejado en un espejo convexo, si no, además, lo que el artista ve de la habitación en la que está. Por supuesto, lo que los espectadores observamos en el cuadro es aquello que el artista percibe, pero en su visión deformada por el espejo convexo en el que fija su mirada y que le refleja, y con él, a toda la habitación en la que se halla.

Este cuadro constituye un experimento pictórico que viene repitiéndose, de vez en cuando, en la historia de la pintura (desde el conocido Autorretrato en espejo convexo, del pintor renacentista italiano Parmigianino), y puede servir para mostrarnos que la percepción de nuestra propia imagen (sea autopercepción, sea la que los demás tengan de nosotros), puede verse deformada por la interferencia de la tecnología, sin que sea relevante que se trate de un espejo convexo o de una pantalla digital.

La diferencia entre Lambert y Parmigianino y la mayoría de nosotros es que los dos pintores sabían lo que hacían (un experimento pictórico), y eran conscientes de que aquello que reflejaban en sus cuadros era solamente una deformación de su imagen y de su mundo a la luz de un reflejo convexo. Sin embargo, para el hombre de hoy, la imagen de sí mismo y del mundo que habita que reflejan las pantallas, las redes sociales e internet, es la realidad, sin que siquiera sospeche o se plantee que sea ––como es–– un mero simulacro, pálido reflejo, deformado e ilusorio, de lo que verdaderamente es real.

Y esto es una tragedia de grandes proporciones que hunde sus raíces en la aguda distorsión que vivimos hoy en la relación entre la imagen y la palabra, y la primacía que la primera ha adquirido sobre la segunda, con alteración de la jerarquía natural entre ambas. Y en todo ello juega hoy un papel principal la preeminencia que ostenta en nuestras vidas la tecnología digital, como medio distorsionador y deformante de lo percibido a través de nuestros sentidos, a modo de espejo convexo.

Vaya por delante que considero, tanto a la palabra como a la imagen, necesarias e imprescindibles, y que siempre he disfrutado de la belleza de la que son portadoras, cuando así ha sido. No obstante, el hombre ha encontrado siempre difícil establecer una relación armónica entre las dos. Es cierto. Desde el principio se tienen noticias de un enfrentamiento, y hasta incluso cuando se trató de que la palabra se acercase a la imagen a través de la escritura, no se pudo evitar este antagonismo. Quizá la razón de esta dificultad esté más allá de nosotros. Quizá se remonte al principio de los tiempos, incluso antes de nuestra caída. Allá en los Cielos. Cuando tuvo lugar la batalla que terminó con la expulsión de Lucifer y sus huestes a los infiernos.

Y desde entonces, la imagen ha venido sufriendo un lento desgaste y corrupción en cuanto a su brillo y verdad, asociándose cada vez más a lo bajo, lo perverso, lo pornográfico. Y desde entonces, la imagen, distorsionada con esa carga de significación perversa facilitada por la tecnología, ha venido ganando terreno a la palabra.

De esta manera llegamos hasta hoy día, donde la imagen impera, pero no como trasunto de belleza, sino de fealdad y corrupción. Se ha vuelto, no semejante a la Verdad, sino desviada de sus fines naturales, encaminada a una distorsión y, finalmente, a una suplantación de la Verdad. Y en esta corrupción de la imagen estamos.

Un filósofo postmodernista, Jean Baudrillard, y un sociólogo moderno, Neil Postman, uno ateo y otro agnóstico, coinciden en su valoración de este problema con un católico profesor de literatura clásica, John Senior. Los tres abominaron en su día del dominio cultural de la imagen y de su cada vez más desviada función, distorsionada por la tecnología; un dominio totalitario, transformador, perverso y demoníaco. Siendo, cada uno a su manera, una suerte de profetas.

En su ensayo El malvado demonio de las imágenes, 1984, escribe Baudrillard:

«Es precisamente cuando parece más veraz, más fiel y más conforme a la realidad cuando la imagen es más diabólica, y nuestras imágenes técnicas, ya sean de fotografía, cine o televisión, son en la abrumadora mayoría más ‘figurativas’ y ‘realistas’, que todas las imágenes de las culturas pasadas. Es en su parecido, no solo analógico sino tecnológico, que la imagen es más inmoral y perversa».

Neil Postman no le va a la zaga. Su cuasi-profética obra, Divertirse hasta morir, 1985, sigue estando de actualidad y en ella puede leerse al respecto de la influencia cultural de la televisión lo siguiente:

«Voy a decir una vez más que no soy relativista en este asunto y que creo que la epistemología creada por la televisión no solo es inferior a una epistemología basada en la imprenta, sino que es peligrosa y absurda». Postman tildó la «caja tonta» de propagadora de «irrelevancia, impotencia e incoherencia», en lo que, a los ojos de hoy, parece una descripción sumamente acertada. Y concluía su libro diciendo que «es solamente el lenguaje el que nos permite pensar críticamente (…). Es el lenguaje el que nos hace claramente humanos».

Y sobre Senior, ya sabemos de su, para muchos, drástica postura mostrada en su obra La Restauración de la cultura cristiana, 1983:

«Pero, en primer lugar, no seríamos serios en nuestra intención de restaurar la Iglesia y la Ciudad si no tenemos el sentido común de destruir nuestro aparato de televisión.» (…) «Los aparatos electrónicos no son malos solamente en cuanto se apartan del fin, sino también en cuanto a los medios mismos que son destructivos de la imaginación y la sensibilidad, como lo es la televisión».

Son advertencias algo alejadas en el tiempo, pero que hoy cobran una actualidad inusitada.

Y sin embargo, si lo pensamos bien, lo cierto es que la imagen, en origen, no puede ser mala. Como nos dijo santo Tomás, nada que sea es malo. Pues el mal es la mera negación. Un parásito del ser. Y la imagen forma parte de nuestra pedagogía ontológica, e incluso teológica. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de la Palabra.

Además, vivimos una paradoja. Una de entre las muchas que contiene el cristianismo. Y esta es, que, obviamente, lo divino no podría representarse en imágenes y, sin embargo, para conectar con lo humano, debe representarse en imágenes.

Baudrillard habla de ello:

«¿Qué pasa con la divinidad cuando se revela en iconos, cuando se multiplica en simulacros? ¿Sigue siendo el poder supremo que simplemente se encarna en imágenes como una teología visible? ¿O se volatiliza en los simulacros que, por sí solos, despliegan su poder y pompa de fascinación, con la maquinaria visible de los iconos sustituyendo la pura e inteligible Idea de Dios?».

Así que, quizá el problema no es la imagen en sí, sino su mal uso y la tiranía que ejerce en nuestras vidas, auspiciada por las nuevas tecnologías.

Si acudimos a las Sagradas Escrituras, veremos que en ellas se nos muestra una relación entre imagen y palabra que no es de oposición, sino de cooperación. Pensemos en los profetas. El término hebreo para designarlos hace referencia a la visión (roeh, vidente). Sorprendentemente, no existe un término equivalente en hebreo que los defina como oyentes. A pesar de ello en el Antiguo Testamento se contienen muchos más ejemplos de experiencias proféticas recibidas a través del oído que por medio del ojo, introducidas invariablemente por la frase «la palabra del Señor vino a mí, y me dijo». La fórmula suele tener una secuencia colaborativa particular. Una visión es comúnmente seguida por un mensaje verbal; de hecho, el acto de ver se presenta a menudo como una etapa preliminar, preparando al profeta para escuchar la voz de Dios. Solo después de que Jacob haya visto la visión de una escalera que conecta el cielo y la tierra, oye a Dios hablándole en su sueño (Génesis 28, 12-15). José tiene primero dos sueños vívidos y luego da una interpretación verbal de lo que ha visto (Génesis 37, 5-11). Moisés ve primero la zarza ardiente, y es a continuación cuando Dios lo llama y dice: «“¡Moisés, Moisés!”, “Heme aquí”» (Éxodo 3, 3-4). Entre los últimos profetas se repite un patrón similar. Isaías comienza con «Visión que Isaías, hijo de Amós, tuvo acerca de Judá y Jerusalén» (Isaías 1, 1), y luego continúa con el mensaje verbal que recibió de Dios, comenzando con «Oíd, cielos, y tú, tierra, escucha; porque habla Yahvé» (Isaías 1, 2). Más tarde, el profeta ve por primera vez al Señor sentado en un trono, rodeado de serafines de seis alas; y solo después de que sus labios son purificados por uno de los serafines con un carbón encendido, es capaz de escuchar la palabra de Dios (Isaías 6, 1-8).

En el Nuevo Testamento vemos algo similar. Cuando Jesús acude a ser bautizado por su primo Juan, se entreabrieron los cielos y se vio «al Espíritu que, en forma de paloma, descendía sobre Él», y solo luego, «sonó una voz del cielo: “Tú eres el Hijo mío amado, en Ti me complazco"» (Marcos, 1, 10-11). En la transfiguración del Señor, Pedro, Juan y Santiago, vieron que «la figura de su rostro se hizo otra y su vestido se puso de una claridad deslumbradora»; a continuación lo contemplaron hablar con Moisés y Elías, y solo después de estas visiones escucharon: «“Este es mi Hijo el Elegido: Escuchadle a Él”» (Lucas, 9, 29-35). Pablo (Hechos, 9, 3-9) tiene una visión deslumbradora que lo hace caer («de repente una luz del cielo resplandeció a su rededor») y que lo deja temporalmente ciego, y solo entonces escucha la voz de Jesús («“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”»).

Vemos pues aquí una relación. Cierto que hay una preeminencia de la palabra sobre la imagen y una relación instrumental de esta respecto de aquella; pero hay armonía entre ellas. Aunque, obviamente, no se trata de cualquier palabra, no es la que enlaza con su significado por convención humana, no, pues, como nos dice san Pablo, «La fe viene, pues, del oír, y el oír por la palabra de Cristo» (Rom. 10,17).

En lógica consecuencia con todo ello, el uso de imágenes de Cristo, la Virgen, los santos o las escenas bíblicas puede remontarse hasta los primeros días del cristianismo. Pero pronto, de la mano de la idolatría se introdujeron prácticas corruptoras y supersticiosas, las cuales fueron conformando el clima apropiado de conflicto y confusión que dio lugar a la disputa y la ruptura cismática: el primero de los asaltos serios por parte del Maligno. Y esta jerarquía armónica entre palabra e imagen continuó siendo asediada, asedio que ha adquirido en los últimos tiempos una intensidad inusitada. Hay una acción subversiva cuyo último asalto viene de la mano de la tecnología digital, y que trata de alterar este orden sagrado.

Y en ello estamos. La televisión, los smartphones, los videojuegos, las redes sociales…, todo conspira contra nosotros mismos, inducido e impulsado por nosotros mismos.

Si Senior, Postman y Baudrillard estuvieran hoy con nosotros muy probablemente nos dirían: «¡Rompe tu teléfono inteligente!». No me cabe duda alguna. Sé que no parece posible escapar de esta tiranía de la imagen que padecemos hoy, una imagen corrupta que nos aparta de la Verdad. Estamos atrapados. Pero podemos intentar sacudirnos un poco este yugo y, al menos, ser conscientes del riesgo y del lugar al que quieren llevarnos. Es mejor que nada. Roguemos porque sea así, pues sin Él nada podemos.

4.01.21

De libros, unicornios y niños

|

Detalle de «La caza del unicornio», serie de tapices flamencos, entre 1495 y 1505. |

«¿Vamos a negar la existencia del unicornio porque lo más del tiempo sea animal invisible, oculto como un sueño? Por ese camino llegaríamos a negar la existencia del alma humana. ¡Invisibilidad no quiere decir irrealidad!»

Álvaro Cunqueiro

«Alicia no pudo impedir que los labios se le curvaran en una sonrisa mientras rompía a hablar, diciendo:

—¿Sabe una cosa?, yo también creí siempre que los unicornios eran unos monstruos fabulosos. ¡Nunca había visto uno de verdad!

—Bueno, pues ahora que los dos nos hemos visto el uno al otro —repuso el unicornio—, si tú crees en mí, yo creeré en ti, ¿trato hecho?»

Lewis Carroll

Entre mis sobrinos se encuentra una niñita de unos cuatro años, muy despierta, pizpireta y con el encanto propio de los modos y el lenguaje de su tierna edad (no es una excepción. Tengo la suerte ––y sus padres más–– de que todos mis sobrinos son estupendos). Ella me recuerda y no me recuerda a mis hijas con esa edad. Cada niño es un mundo, un pequeño universo abierto e inocente, inmaculado y dispuesto a creer en lo que hay que creer. Pues bien, a esa niñita le entusiasman los unicornios, y esa afición suya ha despertado mi curiosidad y me ha hecho interesarme por el tratamiento dado a estos seres míticos en la literatura infantil y juvenil.

Probablemente, los unicornios son, junto con los dragones, las más conocidas criaturas que pueblan las fantasias infantiles, aunque, sin duda, su origen se encuentre mucho más allá, perdiéndose entre la niebla, en el principio de los tiempos.

Durante la mayor parte de ese largo período, hasta bien entrada la Edad Media, predominó la creencia de que se trataba de animales reales, de carne y hueso. Para encontrar la primera referencia escrita conocida hay que remontarse al año 400 a. C., cuando el historiador griego Ctesias describió un animal parecido a un unicornio en sus escritos sobre la India. Incluso Aristóteles en su obra, Historia de los animales, dio por buena la existencia del «asno indio» de un solo cuerno descrito por Ctesias. Más tarde Plinio el Viejo (Naturalis historia) y Claudio Eliano (De Natura Animalium) vuelven a hablarnos de él, lo mismo que san Isidoro en sus Etimologías.

Pero es en la Edad Media cuando el unicornio adquiere un relieve nuevo, y de una criatura feroz, veloz e imposible de capturar, con un cuerno mágico capaz de curar numerosas dolencias, pasa a adquirir una nueva dimensión, como símbolo de pureza, protección y caballerosidad. Hasta llegó a rodeársele de connotaciones religiosas, atribuyéndosele, incluso, el ser una alegoría de Cristo; y así, dice el monje y poeta anglo-normando de principios del siglo XII, Philippe de Thaün, refiriéndose al unicornio, en su obra Bestiairie (1121):

«La bestia de esta índole representa a Jesucristo (…) Esta bestia, en verdad, representa a Dios; la doncella representa, sabedlo, a Santa María; igualmente, por su pecho ha de entenderse la Santa Iglesia, y el beso debe representar la paz».

Durante esta época, las imágenes y descripciones de unicornios se incluían comúnmente en los bestiarios medievales como el de Philippe de Thaün, y el unicornio se convirtió en un motivo popular en el arte medieval. Hoy en día todavía se le puede encontrar en todas partes, y los libros para niños son uno de sus lugares favoritos, aunque, ciertamente desprovisto de su carácter místico.

|

«La dama y el unicornio». Obra de Armand Point (1860-1932).

A diferencia del dragón, el unicornio no es repulsivo u horripilante, sino bello y seductor. Ha sido rastreado (no con mucho éxito) entre varias especies de animales (el narval, el rinoceronte, el ciervo, o el extinto elasmoterio). Se le ha vinculado a los cielos estrellados, asimilando su único cuerno a la proyectada umbra cónica de la luna en el eclipse solar. Se ha recogido y guardado su recuerdo en leyendas, sagas y poemas. Entre sus atributos más significativos se encuentran, en primer lugar, su asta, que frecuentemente se representa en espiral, luego, la vertiginosa rapidez de sus acciones, sus hábitos solitarios, los colores atribuidos a su cuerpo, y finalmente su sumisión y obediencia a las doncellas. Al decir del poeta Rainer María Rilke en sus Sonetos a Orfeo, el unicornio es un animal que,

«No existió, ciertamente.

Pero, porque lo amaban, puro, se hizo»

(…)

«Se aproximó a una doncella,

Y existió en su espejo de plata como en ella».

En cuanto a su carácter, se le atribuye un comportamiento ambivalente y cambiante: en ocasiones es un ser gentil y dócil, pero también puede ser el más feroz de los adversarios. En suma, una criatura fascinante.

|

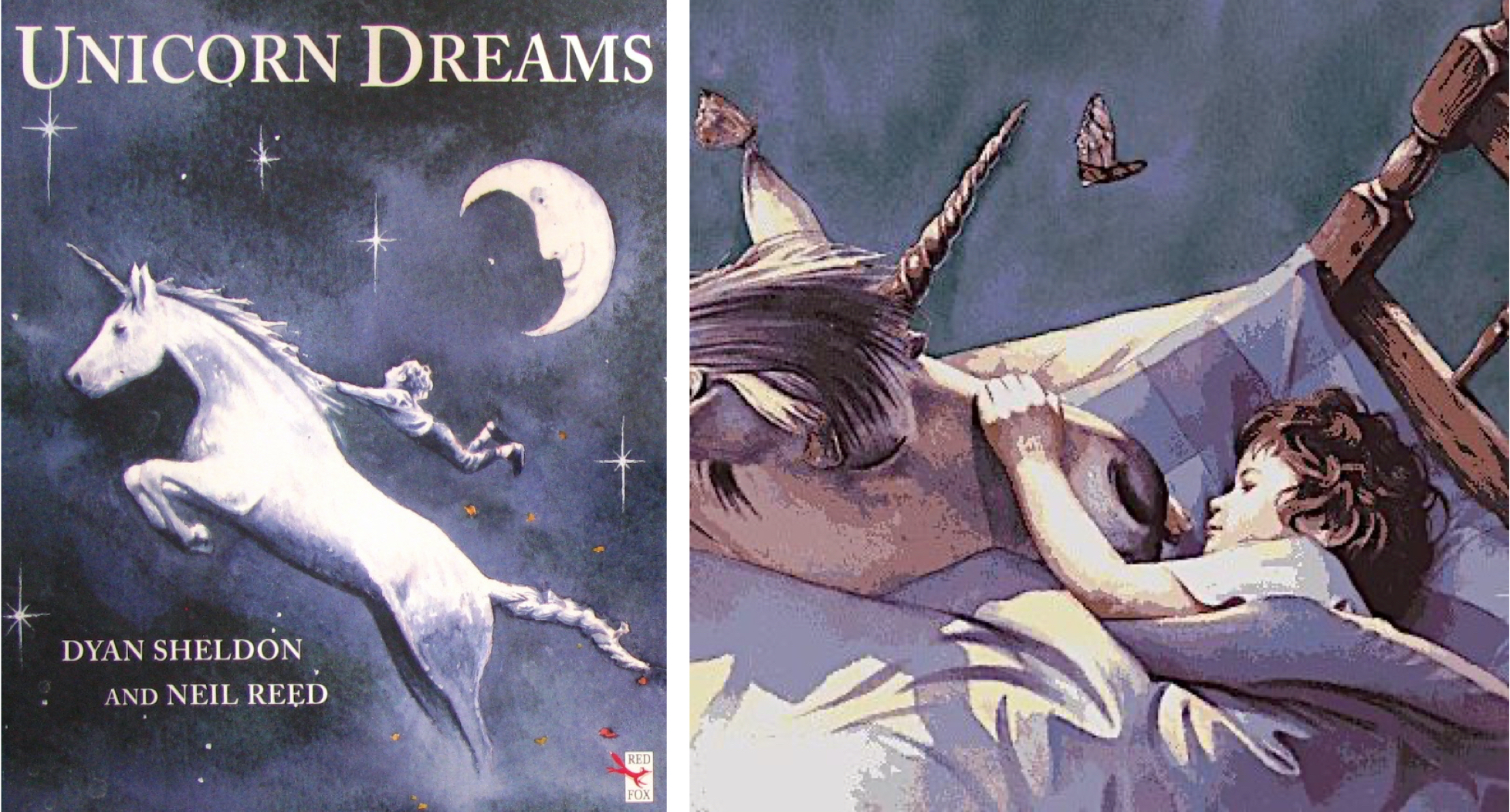

El primer recuerdo literario sobre unicornios que me viene a la memoria es un breve álbum infantil que leí hace años a mis hijas, bellamente ilustrado por Neil Redd y titulado Unicorn dreams (publicado en 1997, y, que yo sepa, no traducido al español). Muestra la historia de un niño clarividente que ve lo que todos los demás no pueden apreciar ––un unicornio que se le aparece en todas partes––, y que una tarde convence a sus compañeros de clase de que los sueños pueden hacerse realidad, conduciéndolos de la mano de su unicornio al país de la fantasía. Se trata solo de uno de muchos posibles ejemplos que podría presentar, pero lo he elegido ––no obstante la imposibilidad de encontrarlo en castellano––, por la delicadeza de la historia y la belleza de sus ilustraciones. Lo cierto es que aunque hoy día pueden encontrarse infinidad de álbumes infantiles con la figura del unicornio entre sus páginas, se trata más de un abuso que de una bendición, ya que la mayoría de las historias son sumamente banales y las ilustraciones que las acompañan no poseen ni un mínimo de belleza (lo que no es de extrañar, pues ese es uno de los grandes defectos de la ilustración contemporánea).

Sin embargo, para chicos algo mayores y amantes de la lectura (de 10 años en adelante), la cosa mejora un poco, y así, se pueden encontrar algunos ejemplos notables.

|

Podríamos comenzar por la magnífica novela El pequeño caballo blanco (1946) de Elizabeth Goudge (Medalla Carnegie en el año de su publicación), en la que un unicornio ayuda a la huérfana protagonista, María Merryweather, en su lucha contra los terribles hombres negros del bosque Tenebroso. Desde que la primera Princesa de la Luna huyera del valle de Silverdew con su misterioso caballo blanco ––un unicornio––, sus habitantes viven sometidos a la tiranía de esos hombres malvados. La persuasión de su escenario ––la señorial Moonacre Manor en el centro del idílico valle de Silverdew a mediados del siglo XIX––, su elenco de personajes, entre los que destacan la joven María, ––huérfana, pelirroja y luchadora–– junto con sus aliados animales y su amigo Robin, y el siempre inquietante recuerdo de la Princesa de la Luna y su pequeño caballo blanco, hace singular y recomendable este libro, del que mis hijas guardan grata memoria.

En la más famosa de las novelas de fantasía de Alan Garner, Elidor (1965, no traducida al español), Findhorn, un unicornio, es rescatado por niños protagonistas, quienes, de manera inexplicable, son llevados al fantástico país de Elidor precisamente para ese propósito. No solo es que Findhorn sea una criatura poderosa ––su muerte puede tener repercusiones en todo el universo–– sino que, como la leyenda estipula, también es obediente a una virgen, como es el caso de la joven protagonista Helen. Los chicos descubren que el canto del unicornio podría evitar la catástrofe, pero no saben como lograr que la bestia lo entone. Finalmente, Findhorn, malherido y con su cabeza reposando en el regazo de Helen, canta una melodía salvadora.

|

| |

En La última batalla (1956), el libro que da término a las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, aparece un unicornio, de nombre Jewel, cuya prominencia en la historia es evidente, ya que es él quien expresa el sentimiento que ha de embargar a los bienaventurados cuando entren en el Reino de los Cielos. Como es sabido, en este último volumen, Lewis muestra, alegóricamente, la visión de la escatología cristiana del mundo: la conciencia de que la vida de cada persona termina con las cuatro últimas cosas: muerte, juicio y, como resultado de este, Cielo o Infierno. Jewel el unicornio lo recuerda diciendo: «todos los mundos llegan a su fin; excepto el propio país de Aslan», y, luego, cuando él mismo llega a este lugar (el Cielo) exclama lo que todos los salvados exclamarán: «¡Por fin estoy en casa! ¡Éste es mi auténtico país! Pertenezco a este lugar. Ésta es la tierra que he buscado durante toda mi vida, aunque no lo he sabido hasta hoy».

Por último, en Un planeta a la deriva (1980), de Madelaine L’Engle (la tercera parte de El Quinteto del Tiempo, iniciado por el famoso y premiado libro, Una arruga en el tiempo), Gaudior, un unicornio, es enviado para ayudar a uno de los protagonistas, Charles Wallace, a «entrar» físicamente en cuatro personajes del pasado. Al mirar a través de sus ojos, comenzará a comprender las experiencias por ellos vividas y a aprender de las mismas (en lo que constituye un velado elogio a la tradición), lo que le ayudará a tratar de evitar el estallido de una guerra nuclear mundial. Pero, cada segundo cuenta y la amenaza es inminente. ¿Podrá Charles, con la ayuda del unicornio y de su hermana Meg, impedir el desastre?

Podría seguir enumerando ejemplos; no tienen más que acercarse a cualquier librería y rebuscar por entre sus estantes y mostradores. Verán que los unicornios se han apoderado de ellos. Y si bien los encontraremos en su versión más benéfica ––aunque trivial y secular––, a la misma difícilmente le sería aplicable el versículo del salmo 92 con el que termino:

«Et exaltabitur sicut unicornis cornu meum»

(Salmos, 92, 11).

21.12.20

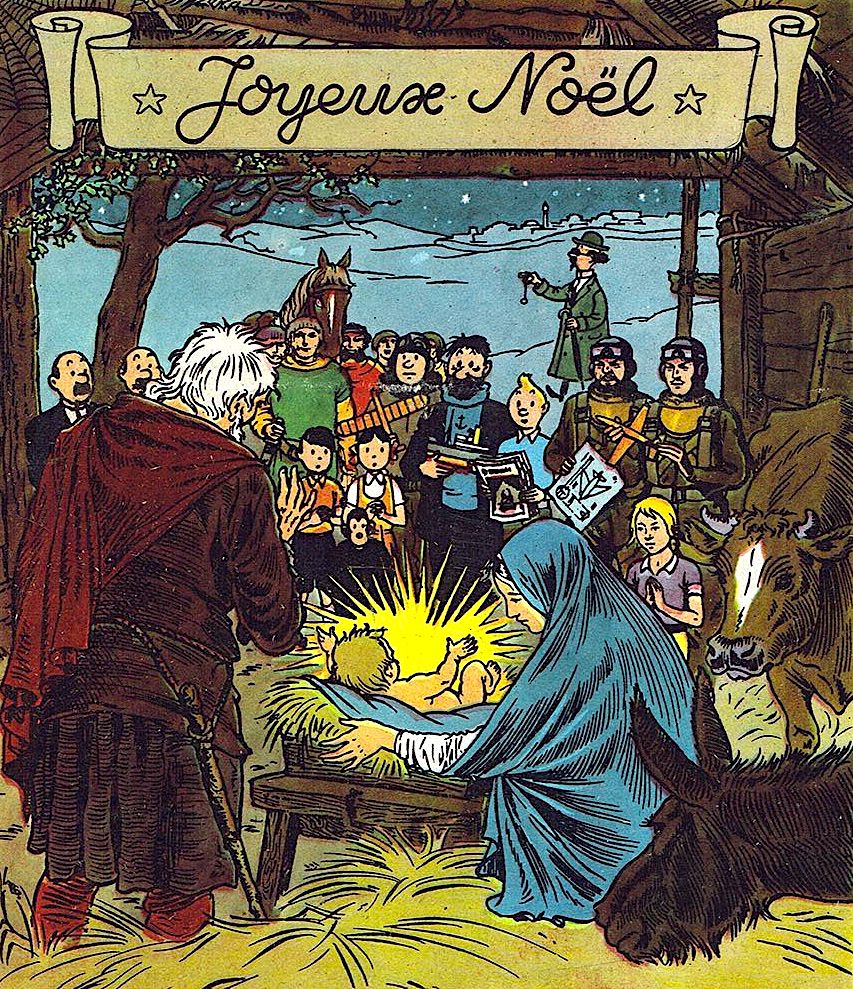

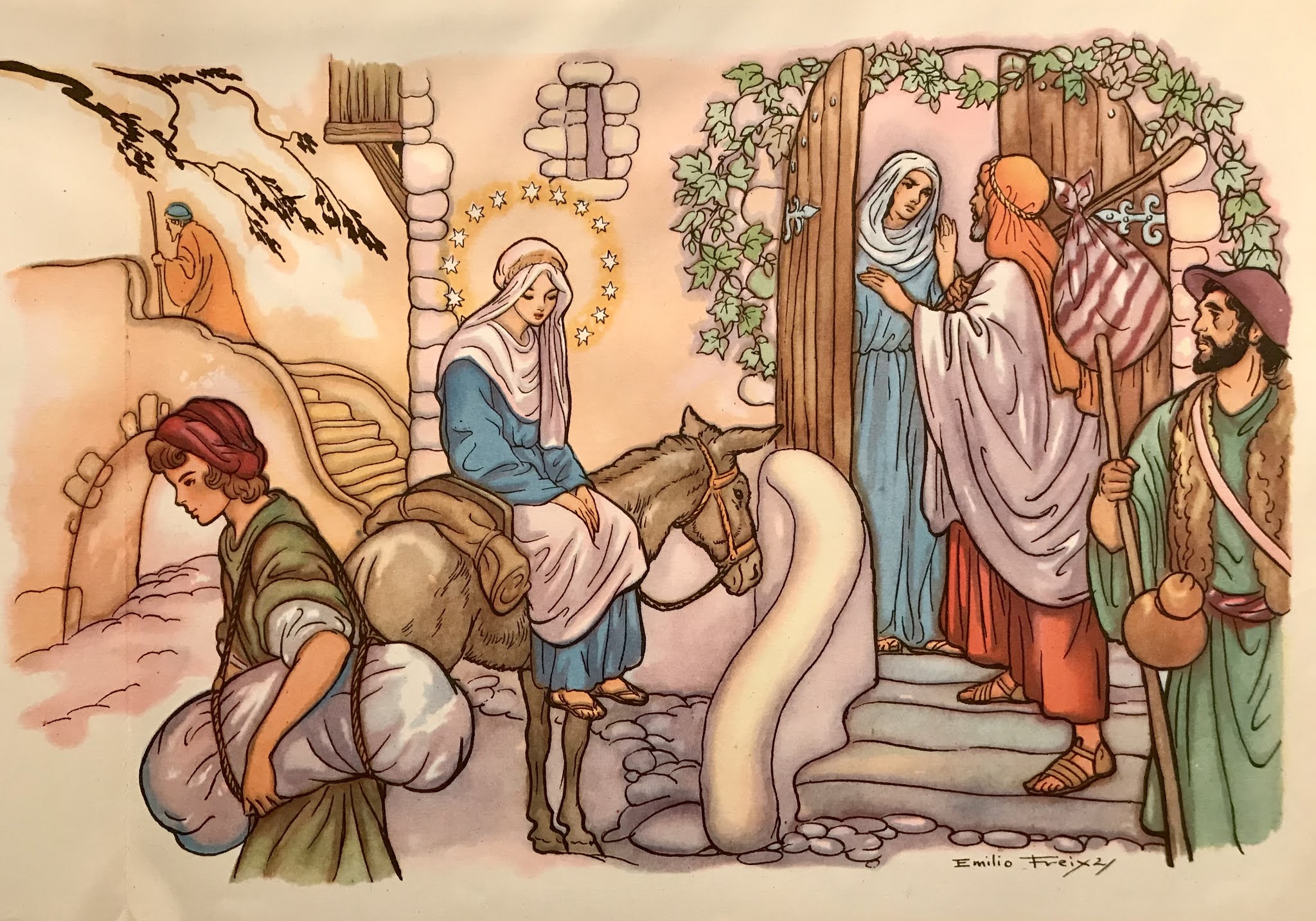

La Natividad: Realismo, ilustración y símbolo

|

«Nochebuena. Misa de gallo». Obra de Stepan Fedorovich Kolesnikov (1879-1955). |

«En nuestro mundo también un establo tuvo una vez algo dentro que era más grande que el mundo entero»

C. S. Lewis

«Nunca pierdas la oportunidad de ver algo hermoso, porque la belleza es la escritura de Dios».Ralph Waldo Emerson

«El arte, como la moral, consiste en trazar la línea en algún lugar».G. K. Chesterton

La representación artística y el realismo han estado siempre unidos en la mente del hombre, desde las pinturas rupestres de Altamira hasta los frescos de Miguel Ángel en la Sixtina. Solo recientemente se ha producido una disociación entre ellos, y no es casualidad que esto haya sucedido en los tiempos de relativismo en los que nos encontramos inmersos.

Pero la Iglesia siempre se había mantenido firme en esta idea, apoyada en el carácter sacramental de la realidad creada, con su disposición para transmitir el mensaje divino como expresión de la voluntad de Dios. Sin embargo, a lo largo del último medio siglo numerosas manifestaciones de esta ruptura trágica se han sucedido: la liturgia, los templos, la imaginería, las estatuas y las obras pictóricas; nada ha quedado al margen, dispersándose de este modo la fealdad por todas partes.

Sin embargo, Roma siempre había sido un refugio en donde refrescar y reponer este gusto artístico lastimado, un lugar de sosiego en el que esta tradición encontraba abrigo y protección. Con lástima, hemos podido contemplar estos días como, desde el centro mismo de la cristiandad, se mancillaba esta razón, más divina que humana, con la exposición al mundo de un belén con el que ningún católico podría sentirse identificado, en el que ningún católico podría ver expresado el carácter sagrado y sacramental que le da su sentido y razón, y a través del cual ningún hombre, y menos un niño, podría percibir la grandiosidad y profundo significado de lo que debería representar.

El genio artístico ––al que va asociada la habilidad y la técnica, fusión del talento con el trabajo––, es para los cristianos, como cualquier otro don, un regalo de Dios, algo que no pertenece al hombre y que, por lo tanto, el hombre está obligado a usar con gratitud. De esta manera, ser artista conlleva responsabilidades sagradas, ya que la misión de su arte no es celebrar la expresión egoísta de sus propios sentimientos por medios toscos y burdos, sino propagar la bondad y la belleza haciendo frente a la fealdad del mal. Incluso si el artista trata con los sufrimientos y las dificultades, sus obras deben transmitir esperanza.

Toda la tradición artística cristiana sigue esta estela y está imbuida del concepto de realismo sacramental, por el que se hace referencia, tanto a la relación entre el arte y la realidad creada como parte de la revelación divina, cuanto a los sacramentos con los que Nuestro Señor nos obsequió, como signos visibles que nos transmiten su gracia invisible.

Este realismo sacramental descansa en la doble idea del signo manifiesto y tangible y de su relación directa con una realidad misteriosa y sobrenatural. Santo Tomás en su Suma Teológica nos dice algo que podemos sospechar apenas prestemos atención: que los seres humanos, como criaturas sensoriales, tenemos una propensión natural a los signos y símbolos sensibles como medio para ilustrar las realidades, particularmente las espirituales, abstractas e intangibles, que de otra manera permanecerían más allá de nuestro entendimiento. Estos símbolos funcionan a través de alguna relación reconocida entre el significante y el significado. Pero esta relación no es arbitraria ni contingente; no puede ser construida o reconstruida por el hombre.

Como dijo el poeta Samuel Taylor Coleridge, el mejor símbolo «siempre participa de la realidad que hace inteligible». El agua simboliza la limpieza porque limpia. La rosa simboliza la belleza porque es hermosa. Y es por ello que el artista, en esa búsqueda por expresar la verdad, no debe trastocar el delicado equilibrio de estos significados. Su creación artística debe tener las correspondencias correctas. Debe apuntar a la realidad ultima de las cosas. Debe responder realmente a la Verdad.

Dios, con su Creación ––entre la que está la propia realidad humana, hecha a imagen y semejanza––, nos dio un modelo y una pauta a seguir. Y así, cada cosa creada ha de ser vista como un símbolo de su propia esencia interior, convirtiéndose de esta manera el mundo en un radiante libro de símbolos para ser leído con ojos sensibles a Su luz reveladora.

Dijo san Buenaventura:

«A lo largo de toda la creación, la sabiduría de Dios brilla desde Él y en Él, como en un espejo que contiene la belleza de todas las formas y luces».

Y si ahí está la belleza, el artista debe tratar de acercarse a ella, para imitarla sin presunción ni orgullo, al modo de un simple aprendiz, creando, como dice Tolkien, «según la ley en la que fuimos creados». De esta manera, un artista ha de tratar de mostrar esa verdad, honrándola con su arte y con su estilo.

El problema de hoy es que hemos roto esta relación sagrada entre el símbolo y su significado, apartándolo de lo real, y en último término de lo sagrado, y hemos dejado de crear «según la ley en la que fuimos creados». Dios mismo nos dio un código, reflejado en su propia Creación (de la que somos parte), y nosotros nos hemos apartado de él, intentando sustituir Su obra por la nuestra, contraviniendo el sentido de armonía y de belleza escrito en nuestros corazones y en la misma naturaleza, y puesto de manifiesto en una milenaria tradición artística. Por ello, este apartamiento de la belleza de lo real puede ser calificado de demoníaco.

El arte moderno, con su deformidad, su deconstrucción, su huida de la belleza, ha apartado a un rincón oscuro la misión sagrada del arte. Y así, el camino emprendido por la modernidad artística invierte el proceso de la Creación, y el camino «de la oscuridad a la luz» se convierte en el «de la luz a la oscuridad». Este momento de duda, confusión y, a caso, perdición, me recuerda al Satanás de John Milton, malinterpretando la relación de la imagen con la realidad en El Paraíso perdido (1667), y a su vez me hace pensar en los ángeles en relación al momento en el que unos permanecieron contemplando la luz cegadora de su Creador, y otros, ensimismados, se precipitaron en el abismo de la noche.

Este proceso de degeneración y corrupcción de la imagen que lleva a la perdición, fue descrito por el filósofo postmodernista francés, Jean Baudrillard (El malvado demonio de las imágenes, 1984). Según él sostenía, habríamos abandonado hace ya tiempo el original estado «sacramental» en el que la imagen se corresponde con la realidad. El Romanticismo y, sobre todo, el Simbolismo, habrían supuesto la entrada en una segunda etapa, llamada por él «maliciosa», en la que la imagen enmascara y pervierte una realidad básica, distorsionando el original. Más tarde, con la aparición del arte moderno, nos habríamos adentrado en una tercera etapa, denominada «hechicera», en la que la imagen pretendería ser lo real, enmascarando la ausencia de una realidad básica original. Finalmente, Braudrillard habla de un estado de «simulación» ––que se correspondería con la actual situación de realidad virtual y total relativismo––, en el que ya la imagen no tiene relación con ninguna realidad en absoluto, y donde las imágenes son «asesinas de lo real». No en vano, el poeta simbolista Arthur Rimbaud, en una línea profética, había escrito: «Ahora es el tiempo de los Asesinos».

También John Senior, en uno de sus artículos, titulado, ¿Cuál es realmente la pregunta? Notas sobre la Des-Realización de la Cultura, nos relata este camino de perdición estética y ontológica. Así, escribe que la moderna filosofía fenomenológica, «afirma que una imagen es una realidad, es decir que la imaginación podría construir una vida real propia». Pero, como él dice, «por supuesto que no puede. Cualquier sensación divorciada de su objeto se marchita». Y termina concluyendo:

«Según la filosofía perenne invocada al principio, el universo comienza con el Ser. Ahora debo añadir además, que según esta tradición también, el Ser es bueno. `Ens et bonum convertuntur´. Ser y bueno son términos convertibles. Por lo tanto, el mal es el no ser. El mal es, como dije, la privación del bien. De ello se deduce que en la medida en que uno está cortado según el patrón del ser, está cortado de acuerdo al bien. Existe lo que podríamos llamar una ley de la gravedad de la artificialidad. El universo de la alucinación no puede ser bueno. Es inevitablemente el infierno que el artífice construye. Por eso en el Panteón de los ídolos, lo horrible predomina inevitablemente».

La raíz de este mal proviene de un absoluto apartamiento de la realidad de lo material, y en la creación de un mundo simulado, de una vida focalizada en la vacuidad de lo irreal, fruto de una voluntad orgullosa que pretende ser omnipotente (y aquí la fuerza demoniaca se instala en el centro de la existencia). Es el deseo de ser dioses que nos ciega y que arrastrará a muchos a la perdición. Senior continúa diciendo que «hay algo destructivo ––destructivo para el ser humano–– en apartarnos de la tierra de donde venimos y de las estrellas, los ángeles y Dios mismo hacia donde vamos».

Por ello, para tratar de restañar está herida con algo de belleza, para ayudar a volvernos hacia lo real, hacia lo que es bello, bueno y verdadero, brindo a ustedes una serie de imágenes realistas que, creo pueden servir para ilustrar, aunque siempre insuficientemente, el incomparable acontecimiento de la Natividad del Señor.

Alguno de los ilustradores de libros infantiles y juveniles de los que les he venido hablando en este blog, se prodigaron o hicieron incursiones específicas en la imaginería religiosa cristiana. Y, como es lógico, la Navidad y el nacimiento de Nuestro Señor ocupó parte de esa actividad artística. Así que, aprovechando este tiempo de Adviento, paso a relacionar algunos de estos trabajos. ¿Que se trata de un arte de segunda –tal y como es calificada comúnmente la ilustración–? Puede ser, pero, aunque modesto, es arte al fin y al cabo, y, espero y deseo que posea belleza suficiente como para hacernos recordar el verdadero sentido de la Navidad.

Margaret W. Tarrant (1888-1959).

Cicely Mary Barker (1895-1973).

Jessie Willcox Smith (1863-1935).

N. C. Wyeth (1882-1945).

Marcel Huet (1911-1976).

Miguel Sanmartín Fenollera

Soy católico, casado y padre de dos hijas, jurista de formación y escritor de vocación. Autor del blog «De libros, padres e hijos», a través del cual pretendo acompañar a aquellos que se preocupan por ser buenos padres en la apasionante labor de dar a sus hijos, a través de los libros, las bases de una educación estética y moral que les acompañe siempre, como pilar firme al que asirse durante toda su vida.

Para contactar conmigo pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico:

[email protected]

Últimas actualizaciones en InfoCatólica

-

Jorge González Guadalix

Jorge González Guadalix

Valle de los Caídos. Mucho más que rumores -

Daniel Iglesias

Daniel Iglesias

Navidad 2025 -

Javier Navascués

Javier Navascués

Nanda Agredano (AcTÚa Familia): “El síndrome post aborto existe y está demostrado científicamente” -

De libros, padres e hijos

De libros, padres e hijos

Cuentos Navideños y de Invierno para el Corazón y la Fe -

Mª Virginia Olivera de Gristelli

Mª Virginia Olivera de Gristelli

(384) Avance del sionismo en Argentina: ahora sobre el Juez Federal Alfredo López -

Bruno M.

Bruno M.

El odium plebis y el cardenal Fernández - Más blogs en InfoCatólica