Religiosidad popular

El papa Francisco ha destacado la importancia de la piedad, o religiosidad, popular: “Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización”, nos dice. Un “lugar teológico” es una instancia testimonial de la Palabra de Dios que, por consiguiente, goza de autoridad a la hora de pensar la fe. La “nueva evangelización” es el esfuerzo misionero que tiene por destinatarios a aquellos que han recibido el bautismo pero que viven, de hecho, alejados de la práctica eclesial.

En las expresiones sencillas de la fe del pueblo – romerías, peregrinaciones, devoción a las imágenes, procesiones, etc. – lo religioso está muy vinculado con la sensibilidad. Hay toda una tradición que habla de los “sentidos espirituales”, de cómo la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto guardan relación con la experiencia de Dios. Por ejemplo, el acto de tocar una imagen, sin dejar de ser algo físico, puede llegar a convertirse en un gesto cargado de espiritualidad. Las imágenes sagradas poseen una dimensión simbólica, sacramental, que impide su grosera identificación con amuletos u objetos mágicos.

Para Joseph Ratzinger el lugar fontal y, al mismo tiempo, el signo diferenciador del Espíritu es la cruz

Para Joseph Ratzinger el lugar fontal y, al mismo tiempo, el signo diferenciador del Espíritu es la cruz Ayer celebramos en Tui el aniversario de la Consagración del Seminario al Sagrado Corazón de Jesús, que tuvo lugar por primera vez el 13 de mayo de 1921. Don Avelino Bouzón, canónigo archivero de la catedral, resume el significado de ese día: La iniciativa de la Consagración del Seminario de Tui (entonces no existía el de San José de Vigo) al Sagrado Corazón partió de los alumnos, estimulados por sus formadores, al finalizar el curso 1917-1918. La idea entusiasmó al clero tudense y a los antiguos alumnos que se habían formado en el Seminario, pero que descubrieron que su vocación no era el sacerdocio.

Ayer celebramos en Tui el aniversario de la Consagración del Seminario al Sagrado Corazón de Jesús, que tuvo lugar por primera vez el 13 de mayo de 1921. Don Avelino Bouzón, canónigo archivero de la catedral, resume el significado de ese día: La iniciativa de la Consagración del Seminario de Tui (entonces no existía el de San José de Vigo) al Sagrado Corazón partió de los alumnos, estimulados por sus formadores, al finalizar el curso 1917-1918. La idea entusiasmó al clero tudense y a los antiguos alumnos que se habían formado en el Seminario, pero que descubrieron que su vocación no era el sacerdocio. El papa ha hecho pública la bula de convocación del Jubileo de 2025: “La esperanza no defrauda” es el título, tomado de unas palabras de san Pablo, de este documento. El Jubileo es un año de gracia, un camino, una peregrinación de esperanza, que el romano pontífice convoca cada veinticinco años. El primero de ellos se celebró en 1300, aunque ya existía algún precedente; por ejemplo, el Jubileo compostelano, cuando la fiesta de Santiago coincidiese en domingo, concedido en 1122 por Calixto II.

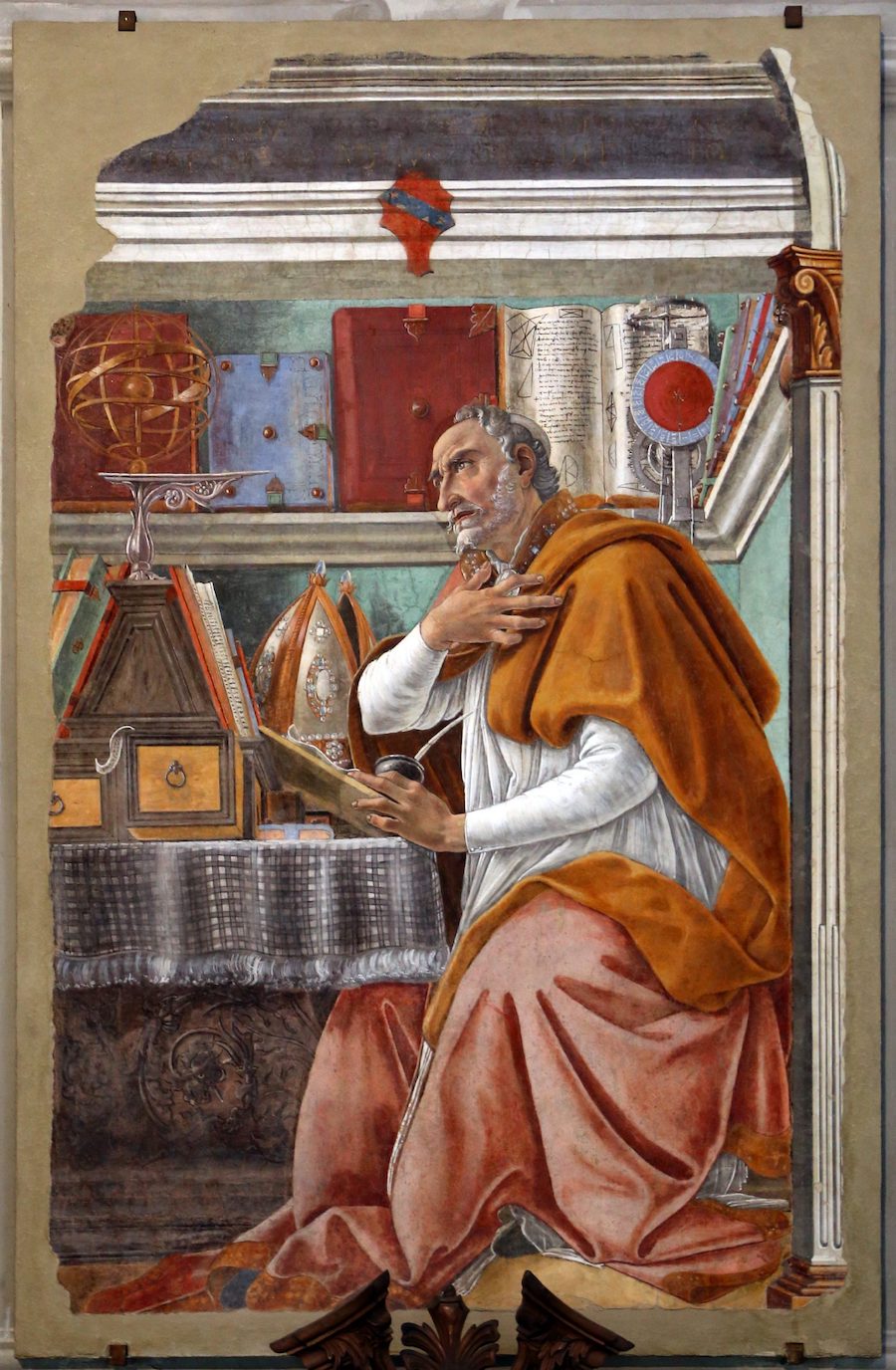

El papa ha hecho pública la bula de convocación del Jubileo de 2025: “La esperanza no defrauda” es el título, tomado de unas palabras de san Pablo, de este documento. El Jubileo es un año de gracia, un camino, una peregrinación de esperanza, que el romano pontífice convoca cada veinticinco años. El primero de ellos se celebró en 1300, aunque ya existía algún precedente; por ejemplo, el Jubileo compostelano, cuando la fiesta de Santiago coincidiese en domingo, concedido en 1122 por Calixto II. Para aproximarse a la cuestión de la relación entre la ciencia y la fe resulta útil leer a los grandes autores de la historia cristiana. Entre ellos, destaca con méritos propios san Agustín, obispo de Hipona (354-430). En uno de sus escritos, titulado “De Genesi ad litteram”, advierte de lo contraproducente que resulta, amparándose de modo erróneo en los textos bíblicos, contradecir los datos que sobre el conocimiento del mundo proporcionan la razón y la experiencia.

Para aproximarse a la cuestión de la relación entre la ciencia y la fe resulta útil leer a los grandes autores de la historia cristiana. Entre ellos, destaca con méritos propios san Agustín, obispo de Hipona (354-430). En uno de sus escritos, titulado “De Genesi ad litteram”, advierte de lo contraproducente que resulta, amparándose de modo erróneo en los textos bíblicos, contradecir los datos que sobre el conocimiento del mundo proporcionan la razón y la experiencia.