Porqué Juan Pablo II ha sido "santo subito"

LAS VIRTUDES NO COMUNES DE KAROL WOJTYLA

ALBERTO ROYO MEJIA

Al llegar el momento histórico tan singular como al que estamos asistiendo de la canonización de dos Papas juntos, Juan XXIII y Juan Pablo II, considerando la rapidez del proceso que ha llevado a éste último a la gloria de los santos y que alguno ha criticado con más o menos mala intención, desde este blog hemos querido homenajear al Póntífice que fue el Papa de la juventud de los que colaboramos en el portal. Concretamente yo, habiendo podido consultar la documentación recogida en el proceso de Beatificación del muy querido Pontífice, he querido reproducir algunos testimonios que me han parecido especialmente hermosos.

La Causa de Beatificación de Juan Pablo II ha incluido tres procesos distintos, uno llevado a cabo en Roma, otro en Cracovia y uno en Nueva York. En ellos fueron escuchados 122 testigos, todos tomados de entre los que mejor conocieron y trataron más a este gran Papa. Entre los testigos se incluyen 35 cardenales, 20 obispos (o arzobispos), 36 laicos -el grupo más nutrido-, 19 sacerdotes, 6 religiosos, 3 cristianos no católicos y un judío. Fueron elegidos cuidadosamente, era necesario que le hubiesen conocido bien, pues no bastan algunos encuentros ocasionales para juzgar la santidad de una persona, se requiere un largo conocimiento a lo largo de los años.

Se podrían traer aquí infinidad de citas más, aquí he escogido algunas pocas. En primer lugar, sobre su fe y su amor a Dios, comenta en el proceso el que fue su primer ceremoniero y después, como obispo, su buen amigo Mons. Magee:

Se podrían traer aquí infinidad de citas más, aquí he escogido algunas pocas. En primer lugar, sobre su fe y su amor a Dios, comenta en el proceso el que fue su primer ceremoniero y después, como obispo, su buen amigo Mons. Magee:

“Era un verdadero hombre de fe. Desde el primer momento que le traté me impresionó la profundidad de su fe. Era siempre consciente de la protección de Dios, de la presencia de Dios, y no tenía miedo a nada… Se le notaba que estaba siempre en presencia de Dios, la oración le venía espontáneamente a la boca. Su amor al Salvador era evidente. Por ejemplo, desde el principio del pontificado yo personalmente lo encontraba con frecuencia postrado por tierra ante el Tabernáculo o en su despacho, y lo mismo todas las noches durante sus viajes apostólicos”. (Summarium Super Virtutibus, II. P. 264)

Y añade:

“El Siervo de Dio manifestó un profundo amor por el Señor. Toda su vida estaba impregnada, por decirlo así, por esta actitud suya hacia Cristo, era su amor por excelencia. Su modo de orar, su modo de hablar, su modo de vivir cada momento manifestaban su amor profundo y habitual a Jesús” (Summarium, p. 266)

Destacan mucho los testigos su vida de oración. Así lo explica, por ejemplo, la profesora Wanda Poltawska, amiga suya por más de 50 años:

“Prácticamente rezaba siempre, puedo decir que estaba inmerso en la oración. Nunca he visto un éxtasis, pero emanaba la certeza de la cercanía a Dios. Cuando aparecían problemas difíciles, iba a rezar a la capilla. En toda circunstancia enseñaba a tener esperanza contra toda esperanza. Estaba profundamente convencido y lo decía con las siguientes palabras: ‘Recuerda que Dios lo sabe todo, lo gobierna todo’. A El le confiaba todas las cuestiones y estaba seguro que El las resolvería” (Summarium, IV, p. 57)

En 1965, al cierre del Vaticano II, había treinta y seis mil jesuitas. En 1975 la lenta captación de nuevos miembros y las renuncias al ministerio habían reducido la cantidad a veintinueve mil. Seguiría disminuyendo durante el resto de la década, y también en la de los ochenta, aunque en países como India se acelerase el reclutamiento. A pesar de ello, los jesuitas seguían constituyendo una influencia de primer orden entre las comunidades religiosas del catolicismo romano, tanto masculinas como femeninas. Históricamente habían desempeñado un papel protagonista, y tampoco faltaba quien considerase que la dirección que habían tomado desde el Vaticano II era el camino del futuro. A fin de cuentas había sido confirmada y refrendada con entusiasmo por la trigésima segunda congregación general de la Compañía, celebrada en 1974.

En 1965, al cierre del Vaticano II, había treinta y seis mil jesuitas. En 1975 la lenta captación de nuevos miembros y las renuncias al ministerio habían reducido la cantidad a veintinueve mil. Seguiría disminuyendo durante el resto de la década, y también en la de los ochenta, aunque en países como India se acelerase el reclutamiento. A pesar de ello, los jesuitas seguían constituyendo una influencia de primer orden entre las comunidades religiosas del catolicismo romano, tanto masculinas como femeninas. Históricamente habían desempeñado un papel protagonista, y tampoco faltaba quien considerase que la dirección que habían tomado desde el Vaticano II era el camino del futuro. A fin de cuentas había sido confirmada y refrendada con entusiasmo por la trigésima segunda congregación general de la Compañía, celebrada en 1974. En junio de 1979 el padre Arrupe empezó a mantener conversaciones confidenciales con los cuatro asistentes generales de la Compañía, sus asesores más directos, sobre la posibilidad de jubilarse. Les dijo que había sido elegido ad vitalitatem, no ad vitam (mientras tuviera vitalidad, no vida), y que sentía menguar sus energías. Seis meses después, el 3 de enero de 1980, Arrupe volvió a entrevistarse con el Papa para organizar otra reu¬nión, a la que acudiría con sus asistentes generales con objeto de que estos expusieran sus ideas sobre el porvenir de la Compañía y averiguaran cómo encajaban en las metas del pontificado. Juan Pablo estuvo de acuerdo, pero no se puso fecha a la reunión. El padre Arrupe siguió pensando en la dimisión. En febrero de 1980 comunicó a sus cuatro asistentes generales que ya no tenía dudas sobre su decisión de dimitir. Durante la primera semana de marzo pidió a los asistentes un voto consultivo sobre su dimisión, alegando la edad como motivo de peso suficiente, el que exigían las constituciones jesuitas. Después de una semana de reflexión oficial, los asistentes confirmaron que Arrupe contaba con motivos suficientes para la dimisión. Su veredicto fue comunicado al general por el primer asistente, un estadounidense, el padre Vincent O’Keefe. Siguiendo el procedimiento establecido, se consultó a los ochenta y cinco provinciales jesuitas repartidos por todo el mundo, y el sí obtuvo una mayoría abrumadora.

En junio de 1979 el padre Arrupe empezó a mantener conversaciones confidenciales con los cuatro asistentes generales de la Compañía, sus asesores más directos, sobre la posibilidad de jubilarse. Les dijo que había sido elegido ad vitalitatem, no ad vitam (mientras tuviera vitalidad, no vida), y que sentía menguar sus energías. Seis meses después, el 3 de enero de 1980, Arrupe volvió a entrevistarse con el Papa para organizar otra reu¬nión, a la que acudiría con sus asistentes generales con objeto de que estos expusieran sus ideas sobre el porvenir de la Compañía y averiguaran cómo encajaban en las metas del pontificado. Juan Pablo estuvo de acuerdo, pero no se puso fecha a la reunión. El padre Arrupe siguió pensando en la dimisión. En febrero de 1980 comunicó a sus cuatro asistentes generales que ya no tenía dudas sobre su decisión de dimitir. Durante la primera semana de marzo pidió a los asistentes un voto consultivo sobre su dimisión, alegando la edad como motivo de peso suficiente, el que exigían las constituciones jesuitas. Después de una semana de reflexión oficial, los asistentes confirmaron que Arrupe contaba con motivos suficientes para la dimisión. Su veredicto fue comunicado al general por el primer asistente, un estadounidense, el padre Vincent O’Keefe. Siguiendo el procedimiento establecido, se consultó a los ochenta y cinco provinciales jesuitas repartidos por todo el mundo, y el sí obtuvo una mayoría abrumadora. Alí Agca, el hombre que atentó contra el Papa Juan Pablo II, nació en Yesiltepe, Turquía, el 9 de enero de 1958. De origen humilde, trabajó siendo niño vendiendo agua y carbón en su pueblo natal. De joven participaba en pandillas y se integró a una organización ultranacionalista musulmana ligada a Irán llamada Lobos Grises. Con ella participó en algunos delitos, tales como asaltos y el robo de un taxi. El 1 de febrero de 1979, por encargo de los Lobos Grises asesina al periodista liberal turco y dueño de un diario pro occidental, Abdi Ipekci, crimen por el cual es detenido y encarcelado en la prisión de Kartel Maltepe, en Estambul. Mientras se encuentra en espera de su condena (muerte) escapa de esta prisión el 23 de noviembre de 1979, y huye a Europa viajando por Bulgaria, Alemania, Suiza e Italia con pasaporte falso.

Alí Agca, el hombre que atentó contra el Papa Juan Pablo II, nació en Yesiltepe, Turquía, el 9 de enero de 1958. De origen humilde, trabajó siendo niño vendiendo agua y carbón en su pueblo natal. De joven participaba en pandillas y se integró a una organización ultranacionalista musulmana ligada a Irán llamada Lobos Grises. Con ella participó en algunos delitos, tales como asaltos y el robo de un taxi. El 1 de febrero de 1979, por encargo de los Lobos Grises asesina al periodista liberal turco y dueño de un diario pro occidental, Abdi Ipekci, crimen por el cual es detenido y encarcelado en la prisión de Kartel Maltepe, en Estambul. Mientras se encuentra en espera de su condena (muerte) escapa de esta prisión el 23 de noviembre de 1979, y huye a Europa viajando por Bulgaria, Alemania, Suiza e Italia con pasaporte falso. Sin embargo, al año siguiente, 1982, se reabre la investigación tras la publicación en Readers Digest de una nueva línea de investigación propuesta por la periodista norteamericana Claire Sterling, conocida como “la pista búlgara". En ella se plantea la posible responsabilidad de los Servicios secretos comunistas búlgaros, en asociación con la KGB y la Stasi de Alemania Oriental como cerebros del atentado. El propio Agca valida en principio esta teoría en mayo de 1982, y cita a 3 búlgaros como sus contactos: Sergei Antonov, representante en Roma de la aerolínea búlgara Balkan, detenido en Roma en noviembre de 1982; Todor Aivazov, del Departamento económico de la embajada de Bulgaria en Roma, y el comandante Jelio Vasilev, adjunto del Agregado Militar búlgaro en la misma ciudad. Estos dos últimos no son detenidos al encontrarse en Sofía, Bulgaria, protegidos públicamente por su gobierno.

Sin embargo, al año siguiente, 1982, se reabre la investigación tras la publicación en Readers Digest de una nueva línea de investigación propuesta por la periodista norteamericana Claire Sterling, conocida como “la pista búlgara". En ella se plantea la posible responsabilidad de los Servicios secretos comunistas búlgaros, en asociación con la KGB y la Stasi de Alemania Oriental como cerebros del atentado. El propio Agca valida en principio esta teoría en mayo de 1982, y cita a 3 búlgaros como sus contactos: Sergei Antonov, representante en Roma de la aerolínea búlgara Balkan, detenido en Roma en noviembre de 1982; Todor Aivazov, del Departamento económico de la embajada de Bulgaria en Roma, y el comandante Jelio Vasilev, adjunto del Agregado Militar búlgaro en la misma ciudad. Estos dos últimos no son detenidos al encontrarse en Sofía, Bulgaria, protegidos públicamente por su gobierno. Era el día 13 de mayo de 1981 y había audiencia general a las cinco de la tarde en la plaza de San Pedro. Ese día, Juan Pablo II comió con dos amigos, el profesor Jéróme Lejeune y su mujer. Lejeune, distinguido genetista francés que había identificado la anomalía cromosómica que causa el síndrome de Down, tenía un papel destacado en el movimiento internacional a favor de la vida. A las cinco en punto, con puntualidad intachable, el pequeño papamóvil, un jeep, pasó por el arco de las Campanas y penetró en la plaza con Juan Pablo II en la parte trasera, sonriendo y saludando a la multitud. La costumbre era dar un par de vueltas a la plaza antes de llevar al Papa al sagrato, la plataforma colocada delante de la basílica, desde donde se dirigiría a la multitud.

Era el día 13 de mayo de 1981 y había audiencia general a las cinco de la tarde en la plaza de San Pedro. Ese día, Juan Pablo II comió con dos amigos, el profesor Jéróme Lejeune y su mujer. Lejeune, distinguido genetista francés que había identificado la anomalía cromosómica que causa el síndrome de Down, tenía un papel destacado en el movimiento internacional a favor de la vida. A las cinco en punto, con puntualidad intachable, el pequeño papamóvil, un jeep, pasó por el arco de las Campanas y penetró en la plaza con Juan Pablo II en la parte trasera, sonriendo y saludando a la multitud. La costumbre era dar un par de vueltas a la plaza antes de llevar al Papa al sagrato, la plataforma colocada delante de la basílica, desde donde se dirigiría a la multitud. El vehículo avanzó con lentitud entre las vallas de madera, por encima de las cuales era frecuente que algunos padres levantaran a sus bebés para que los cogiera el Papa y los bendijera. Juan Pablo acababa de devolver a una niña a sus padres y se dirigía a las Puertas de Bronce del Palacio Apostólico cuando, a las 17’13, se oyó algo extraño: De repente, en el cielo de la tarde, habían echado a volar cientos de palomas. Una fracción de segundo más tarde, gracias a la acústica peculiar de la plaza se supo el motivo.

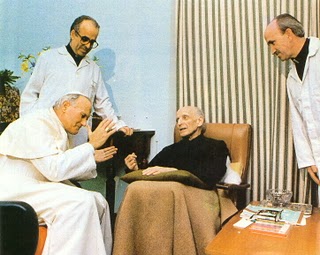

El vehículo avanzó con lentitud entre las vallas de madera, por encima de las cuales era frecuente que algunos padres levantaran a sus bebés para que los cogiera el Papa y los bendijera. Juan Pablo acababa de devolver a una niña a sus padres y se dirigía a las Puertas de Bronce del Palacio Apostólico cuando, a las 17’13, se oyó algo extraño: De repente, en el cielo de la tarde, habían echado a volar cientos de palomas. Una fracción de segundo más tarde, gracias a la acústica peculiar de la plaza se supo el motivo. Juan Pablo fue llevado a toda prisa a una ambulancia cercana, y lo condujeron por el tráfico vespertino de Roma hasta el policlínico Gemelli, que estaba a seis kilómetros. En circunstancias normales, el trayecto se habría cubierto en unos veinticinco minutos, pero la ambulancia lo hizo en ocho. El Papa permaneció consciente a lo largo del recorrido, musitando breves oraciones. Más tarde recordaría que “justo en el momento de caer […] tuve un presentimiento muy fuerte de que me salvaría”. Quedó inconsciente en el hospital, y reinó la confusión durante unos instantes que pudieron ser nefastos. El aviso del Vaticano al Gemelli se había limitado a las palabras “II Papa é stato colpito”, frase que podía tener múltiples significados (un «golpe», un «ataque» o una «impresión»), relacionados con cuadros igual de múltiples: una caída, un ataque de corazón, una apoplejía, una herida de bala… La decisión inicial fue llevarlo a las habitaciones de la planta décima, siempre preparadas para someterlo a un examen preliminar.

Juan Pablo fue llevado a toda prisa a una ambulancia cercana, y lo condujeron por el tráfico vespertino de Roma hasta el policlínico Gemelli, que estaba a seis kilómetros. En circunstancias normales, el trayecto se habría cubierto en unos veinticinco minutos, pero la ambulancia lo hizo en ocho. El Papa permaneció consciente a lo largo del recorrido, musitando breves oraciones. Más tarde recordaría que “justo en el momento de caer […] tuve un presentimiento muy fuerte de que me salvaría”. Quedó inconsciente en el hospital, y reinó la confusión durante unos instantes que pudieron ser nefastos. El aviso del Vaticano al Gemelli se había limitado a las palabras “II Papa é stato colpito”, frase que podía tener múltiples significados (un «golpe», un «ataque» o una «impresión»), relacionados con cuadros igual de múltiples: una caída, un ataque de corazón, una apoplejía, una herida de bala… La decisión inicial fue llevarlo a las habitaciones de la planta décima, siempre preparadas para someterlo a un examen preliminar.

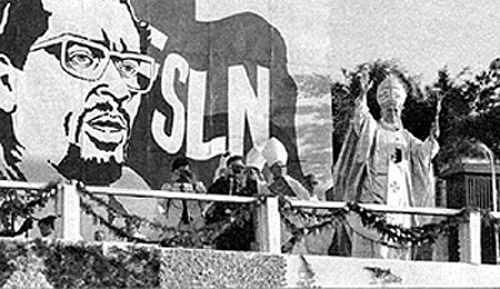

El nuncio apostólico en Managua, el arzobispo Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, noble italiano de cabello gris cuyo padre, dirigente antifascista en la Italia de Mussolini, había sido asesinado por los nazis, era uno de los personajes más respetados del servicio diplomático de la Santa Sede. El hecho de que fuera destinado a Nicaragua da fe de la gravedad que se atribuía a la situación. Los primeros encuentros de Montezemolo con a jefatura sandinista, que solía llamarle «camarada nuncio», rayaron en lo cómico, pero la comedia tenía su lado feo. En cierta ocasión, Daniel Ortega, cabeza del frente sandinista y jefe del gobierno, acudió a la nunciatura al volante de un deportivo rojo, seguido por varios jeeps llenos de tropas sandinistas armadas hasta los dientes. El arzobispo Montezemolo salió al encuentro de la extraña delegación, y dijo al comandante Ortega desde la puerta de entrada que él era bienvenido, pero que los soldados y sus armas debían quedarse fuera: “Esto es una embajada.”

El nuncio apostólico en Managua, el arzobispo Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, noble italiano de cabello gris cuyo padre, dirigente antifascista en la Italia de Mussolini, había sido asesinado por los nazis, era uno de los personajes más respetados del servicio diplomático de la Santa Sede. El hecho de que fuera destinado a Nicaragua da fe de la gravedad que se atribuía a la situación. Los primeros encuentros de Montezemolo con a jefatura sandinista, que solía llamarle «camarada nuncio», rayaron en lo cómico, pero la comedia tenía su lado feo. En cierta ocasión, Daniel Ortega, cabeza del frente sandinista y jefe del gobierno, acudió a la nunciatura al volante de un deportivo rojo, seguido por varios jeeps llenos de tropas sandinistas armadas hasta los dientes. El arzobispo Montezemolo salió al encuentro de la extraña delegación, y dijo al comandante Ortega desde la puerta de entrada que él era bienvenido, pero que los soldados y sus armas debían quedarse fuera: “Esto es una embajada.”