El jesuita que evangelizó las periferias de Madrid

EL PADRE RUBIO, APÓSTOL INCANSABLE Y SABIO DIRECTOR DE ALMAS

.jpg/200px-Jos%C3%A9_Rubio_(1864-1929).jpg) El calendario nos traerá en este año 2014, dentro de unos meses, el 150 aniversario del nacimiento del popularísimo san José María Rubio Peralta sacerdote diocesano y después jesuita, de origen almeriense, pero que dedicó gran parte de su vida al apostolado en la ciudad de Madrid -lo que le valió el apelativo de “el apóstol de Madrid- y murió en la villa de Aranjuez, hoy perteneciente a nuestra diócesis de Getafe. Había nacido en Dalías (Almería) el día 22 de julio de 1864, hijo de don Francisco y doña Mercedes, campesinos, y el mayor de doce hermanos, de los cuales sobrevivieron cinco. Sus padres y abuelos eran buenos cristianos y como agricultores tenían una de las mejores fincas de la zona.

El calendario nos traerá en este año 2014, dentro de unos meses, el 150 aniversario del nacimiento del popularísimo san José María Rubio Peralta sacerdote diocesano y después jesuita, de origen almeriense, pero que dedicó gran parte de su vida al apostolado en la ciudad de Madrid -lo que le valió el apelativo de “el apóstol de Madrid- y murió en la villa de Aranjuez, hoy perteneciente a nuestra diócesis de Getafe. Había nacido en Dalías (Almería) el día 22 de julio de 1864, hijo de don Francisco y doña Mercedes, campesinos, y el mayor de doce hermanos, de los cuales sobrevivieron cinco. Sus padres y abuelos eran buenos cristianos y como agricultores tenían una de las mejores fincas de la zona.

En su pueblo natal acudió a la escuela y, después de las clases, le gustaba leer las vidas de santos y con frecuencia acudía a la iglesia parroquial a visitar al Santísimo. Con diez años, un tío suyo canónigo de Almería, don José Maria Rubio Cuenca, le hizo estudiar en un instituto de bachillerato en la capital, pero, viendo las buenas inclinaciones del muchacho lo invitó a ingresar en el Seminario de Almería. Intervino también en esta invitación otro tío, el párroco de Marías, don Serafín Rubio Maldonado. Allí José María terminó los estudios secundarios en 1879, a los quince años de edad.

En 1879, por obra de sus protectores, fue enviado al seminario de San Cecilio, en Granada, donde terminó los estudios filosóficos, los cuatro de Teología y dos de derecho canónico, siendo alumno aventajado de otro canónigo, don Joaquín Torres, chantre de la catedral de Granada, que se constituyó en especial protector suyo. Incluso lo llevó a su casa con ocasión de una enfermedad. Don Joaquín tenía un carácter impetuoso e incluso tuvo roces con el nuevo arzobispo de Granada. Pero José María nunca hizo el menor comentario menos favorable sobre la persona de su protector. Por las diferencias con el arzobispo, don Joaquín dejó sus cargos en Granada y ganó por oposición una canonjía en Madrid, la de lectoral, en 1886, y se llevó consigo a José María, a quien hizo matricularse en el Seminario de la Inmaculada y de San Dámaso.

El 24 de septiembre de ese mismo año fue ordenado sacerdote, incardinado en esa diócesis y celebró su primera misa el 12 de octubre -por decisión de don Joaquín quien escogió la festividad de la Virgen del Pilar- en la entonces catedral de San Isidro, en la capilla de la Virgen del Buen Consejo, el mismo donde a san Luis Gonzaga, siendo paje del rey Felipe II, le pareció escuchar que la Virgen María le pedía que entrara en la Compañía de su Hijo.

El 1 de noviembre de 1887 fue nombrado coadjutor de la parroquia de Chichón (Madrid) adonde se dirigió éste dos semanas después de su primera misa. Chinchón era entonces una villa de unos 5.000 habitantes y estaba muy cerca de Madrid. Durante su permanencia en aquella parroquia fue capellán de las Clarisas a las que dio sus primeros Ejercicios dirigidos a las monjas, las cuales siempre guardaron un buen recuerdo, de la claridad y sinceridad con que les habló. En tan solo nueve meses en Chinchón empezó a tener fama de santo, mientras continuaba haciendo dos cursos facultativos de Teología en el seminario, para obtener la licenciatura en derecho canónico.

A partir de ese momento comenzó la formación filosófica en Inglaterra, primero en Canterbury y, desde 1920, en Jersey. Estos años propiciaron que De Lubac conociera el ambiente intelectual inglés, muy distinto del que se vivía en el continente y en ese momento a la vanguardia mundial. Brevemente continuó sus estudios en Calais en 1924, pero de nuevo tuvo que volver a Inglaterra para cursar estudios de Teología en Hastings. Por fin, en 1926 la Compañía de Jesús pudo volver a su sede habitual, la Fouerviére de Lyon. Allí fue ordenado sacerdote el 22 de agosto de 1927 e impartió su primera conferencia en 1929, tras haber terminado sus estudios teológicos.

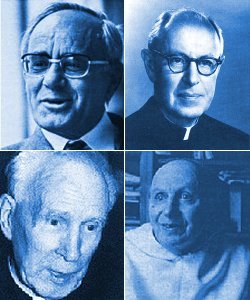

A partir de ese momento comenzó la formación filosófica en Inglaterra, primero en Canterbury y, desde 1920, en Jersey. Estos años propiciaron que De Lubac conociera el ambiente intelectual inglés, muy distinto del que se vivía en el continente y en ese momento a la vanguardia mundial. Brevemente continuó sus estudios en Calais en 1924, pero de nuevo tuvo que volver a Inglaterra para cursar estudios de Teología en Hastings. Por fin, en 1926 la Compañía de Jesús pudo volver a su sede habitual, la Fouerviére de Lyon. Allí fue ordenado sacerdote el 22 de agosto de 1927 e impartió su primera conferencia en 1929, tras haber terminado sus estudios teológicos. Si se puede decir -así lo cree el abajo firmante- que probablemente el jesuita Hernri De Lubac fue el teólogo más importante del s. XX, de otro hermano suyo de la Compañía, Karl Rahner, se puede decir que también probablemente fue el teólogo más controvertido de este siglo. Fue el mayor exponente de la Teología kerigmática y muchas de las proposiciones teológicas que planteará a lo largo de su vida supondrán puntos de vista tan discutidos como para motivar documentos magisteriales.

Si se puede decir -así lo cree el abajo firmante- que probablemente el jesuita Hernri De Lubac fue el teólogo más importante del s. XX, de otro hermano suyo de la Compañía, Karl Rahner, se puede decir que también probablemente fue el teólogo más controvertido de este siglo. Fue el mayor exponente de la Teología kerigmática y muchas de las proposiciones teológicas que planteará a lo largo de su vida supondrán puntos de vista tan discutidos como para motivar documentos magisteriales.  Sus superiores habían descubierto en él un estudiante brillante, con ideas propias y que podía destacar en la docencia. Permaneció en Friburgo hasta 1936, después de defender una tesis dirigida por Martin Honecker, revisada en 1939 con el título Espíritu en el mundo. La estancia en Friburgo abrió nuevos puntos de vista en el joven Rahner. Durante su estancia en la universidad acudió a los seminarios de Heidegger, que fueron de gran importancia para él, tanto que llegó a decir que tuvo muchos maestros, pero ninguno como Heidegger. Por ello, y junto con otros autores como Przywara, Müller y Siewerth, podemos considerar a Rahner parte de la “escuela católica” que suscitó Heidegger.

Sus superiores habían descubierto en él un estudiante brillante, con ideas propias y que podía destacar en la docencia. Permaneció en Friburgo hasta 1936, después de defender una tesis dirigida por Martin Honecker, revisada en 1939 con el título Espíritu en el mundo. La estancia en Friburgo abrió nuevos puntos de vista en el joven Rahner. Durante su estancia en la universidad acudió a los seminarios de Heidegger, que fueron de gran importancia para él, tanto que llegó a decir que tuvo muchos maestros, pero ninguno como Heidegger. Por ello, y junto con otros autores como Przywara, Müller y Siewerth, podemos considerar a Rahner parte de la “escuela católica” que suscitó Heidegger. En julio de 1926, durante sus prácticas con los enfermos, viajó a Lourdes, donde fue testigo de tres curaciones extraordinarias: una religiosa paralítica pudo volver a caminar al paso de la custodia; una mujer con cáncer de estómago en estado terminal, curada en tres días; un joven con parálisis infantil que saltó de su silla de ruedas en el momento de la bendición eucarística. Sobre ellos escribió: “Sentí a Dios tan cerca en sus milagros, que me arrastró violentamente detrás de Sí.” Impresionado por las experiencias de Lourdes, maduró su decisión de hacerse jesuita.

En julio de 1926, durante sus prácticas con los enfermos, viajó a Lourdes, donde fue testigo de tres curaciones extraordinarias: una religiosa paralítica pudo volver a caminar al paso de la custodia; una mujer con cáncer de estómago en estado terminal, curada en tres días; un joven con parálisis infantil que saltó de su silla de ruedas en el momento de la bendición eucarística. Sobre ellos escribió: “Sentí a Dios tan cerca en sus milagros, que me arrastró violentamente detrás de Sí.” Impresionado por las experiencias de Lourdes, maduró su decisión de hacerse jesuita. En 1965, al cierre del Vaticano II, había treinta y seis mil jesuitas. En 1975 la lenta captación de nuevos miembros y las renuncias al ministerio habían reducido la cantidad a veintinueve mil. Seguiría disminuyendo durante el resto de la década, y también en la de los ochenta, aunque en países como India se acelerase el reclutamiento. A pesar de ello, los jesuitas seguían constituyendo una influencia de primer orden entre las comunidades religiosas del catolicismo romano, tanto masculinas como femeninas. Históricamente habían desempeñado un papel protagonista, y tampoco faltaba quien considerase que la dirección que habían tomado desde el Vaticano II era el camino del futuro. A fin de cuentas había sido confirmada y refrendada con entusiasmo por la trigésima segunda congregación general de la Compañía, celebrada en 1974.

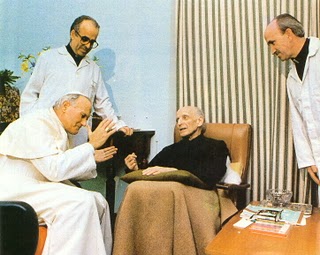

En 1965, al cierre del Vaticano II, había treinta y seis mil jesuitas. En 1975 la lenta captación de nuevos miembros y las renuncias al ministerio habían reducido la cantidad a veintinueve mil. Seguiría disminuyendo durante el resto de la década, y también en la de los ochenta, aunque en países como India se acelerase el reclutamiento. A pesar de ello, los jesuitas seguían constituyendo una influencia de primer orden entre las comunidades religiosas del catolicismo romano, tanto masculinas como femeninas. Históricamente habían desempeñado un papel protagonista, y tampoco faltaba quien considerase que la dirección que habían tomado desde el Vaticano II era el camino del futuro. A fin de cuentas había sido confirmada y refrendada con entusiasmo por la trigésima segunda congregación general de la Compañía, celebrada en 1974. En junio de 1979 el padre Arrupe empezó a mantener conversaciones confidenciales con los cuatro asistentes generales de la Compañía, sus asesores más directos, sobre la posibilidad de jubilarse. Les dijo que había sido elegido ad vitalitatem, no ad vitam (mientras tuviera vitalidad, no vida), y que sentía menguar sus energías. Seis meses después, el 3 de enero de 1980, Arrupe volvió a entrevistarse con el Papa para organizar otra reu¬nión, a la que acudiría con sus asistentes generales con objeto de que estos expusieran sus ideas sobre el porvenir de la Compañía y averiguaran cómo encajaban en las metas del pontificado. Juan Pablo estuvo de acuerdo, pero no se puso fecha a la reunión. El padre Arrupe siguió pensando en la dimisión. En febrero de 1980 comunicó a sus cuatro asistentes generales que ya no tenía dudas sobre su decisión de dimitir. Durante la primera semana de marzo pidió a los asistentes un voto consultivo sobre su dimisión, alegando la edad como motivo de peso suficiente, el que exigían las constituciones jesuitas. Después de una semana de reflexión oficial, los asistentes confirmaron que Arrupe contaba con motivos suficientes para la dimisión. Su veredicto fue comunicado al general por el primer asistente, un estadounidense, el padre Vincent O’Keefe. Siguiendo el procedimiento establecido, se consultó a los ochenta y cinco provinciales jesuitas repartidos por todo el mundo, y el sí obtuvo una mayoría abrumadora.

En junio de 1979 el padre Arrupe empezó a mantener conversaciones confidenciales con los cuatro asistentes generales de la Compañía, sus asesores más directos, sobre la posibilidad de jubilarse. Les dijo que había sido elegido ad vitalitatem, no ad vitam (mientras tuviera vitalidad, no vida), y que sentía menguar sus energías. Seis meses después, el 3 de enero de 1980, Arrupe volvió a entrevistarse con el Papa para organizar otra reu¬nión, a la que acudiría con sus asistentes generales con objeto de que estos expusieran sus ideas sobre el porvenir de la Compañía y averiguaran cómo encajaban en las metas del pontificado. Juan Pablo estuvo de acuerdo, pero no se puso fecha a la reunión. El padre Arrupe siguió pensando en la dimisión. En febrero de 1980 comunicó a sus cuatro asistentes generales que ya no tenía dudas sobre su decisión de dimitir. Durante la primera semana de marzo pidió a los asistentes un voto consultivo sobre su dimisión, alegando la edad como motivo de peso suficiente, el que exigían las constituciones jesuitas. Después de una semana de reflexión oficial, los asistentes confirmaron que Arrupe contaba con motivos suficientes para la dimisión. Su veredicto fue comunicado al general por el primer asistente, un estadounidense, el padre Vincent O’Keefe. Siguiendo el procedimiento establecido, se consultó a los ochenta y cinco provinciales jesuitas repartidos por todo el mundo, y el sí obtuvo una mayoría abrumadora.