«Atardecer sobre el lago del bosque». Obra de Peder Mønsted (1859-1941).

«Así como, por coincidencia, el escultor no hace el rostro,

Sino que lo descubre allí donde se oculta,

Permite que las cruces descubran aquello que Cristo ocultó en ti,

Y sé su imagen, o, no su imagen, sino Él».

John Donne

«Toda la gran literatura constituye un paso ascendente en una escalera de Jacob que sube desde la tierra hasta las misteriosas altitudes del cielo».

Thomas de Quincey

En las tres últimas entradas comenté una serie de libros en los cuales cada uno de los autores trataba de reunir en su protagonista un perfil cristiano, en el sentido de imitador de Cristo (el christomimetes), buscando una suerte de semejanza o similitud con nuestro Señor. En esta entrada pasaré a examinar otras dos formas utilizadas por los literatos para evocar Su presencia o personificar ––siquiera torpe y deficientemente–– Sus atributos. Me refiero, en primer lugar, al uso de una panoplia de caracteres o personalidades (dramatis personae) entre quienes se reparte esa representación figurada, a modo de una borrosa analogía, y, en segundo lugar, a su presentación, de modo más directo y claro, mediante una suerte de alegoría.

Los ejemplos más representativos de estas dos maneras de proceder artístico son las obras de dos amigos que, sin embargo, diferían en el enfoque de esta cuestión, lo que precisamente dio lugar a esos dos caminos paralelos. Habrán adivinado que me estoy refiriendo, respectivamente, a El Señor de los Anillos (1954/1955) de J. R. R. Tolkien (ESA) y a Las Crónicas de Narnia (1950/1956), de C. S. Lewis.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS (ESA, 1954/55)

«Viajando a través de la Tierra Media». John Howe (1957-).

En la grandiosa historia de Tolkien conviven tres personajes que en la opinión de muchos apuntarían, aunque por distintas razones, a Cristo mismo; me refiero a Frodo, Gandalf y Aragorn. Los tres refractarían diferentes imágenes de semejanza a Cristo, y ellos mismos, tomados en conjunto, conformarían una trinidad (aunque no en un sentido teológico), ya que realizan conjuntamente en la Tierra Media la analogía del ministerio de Cristo. En última instancia, la pregunta a formular aquí no sería, como en las obras anteriores, «¿Cuál de los protagonistas de la historia es imagen de Cristo?» sino, «¿Dónde está Cristo en la historia?», y su respuesta se encontrará allá donde la acción de cada uno de estos personajes haga honor a su Persona.

El filósofo católico Peter Kreeft (Philosophy of Tolkien, 2005) nos introduce en ello: «No hay una figura de Cristo completa, concreta y visible en “El Señor de los Anillos", como Aslan en Narnia. Pero Cristo, aunque a veces de manera invisible, está realmente presente en toda la historia. “El Señor de los Anillos” es como la Eucaristía. Bajo su apariencia encontramos a Cristo (…) verdaderamente oculto: “quae sub his figuris vere latitat"», y también, «más claramente presente en Gandalf, Frodo y Aragorn, que representan tres figuras de Cristo». Kreeft aboga vigorosamente por este enfoque trino: Gandalf, Frodo, y Aragorn son tres figuras de Cristo las cuales, sigue diciendo, «ejemplifican el triple simbolismo mesiánico del Antiguo Testamento: profeta (Gandalf), sacerdote (Frodo) y rey (Aragorn) (…) y se correlacionan con los tres poderes distintivos del alma, como lo han descubierto casi todos los psicólogos desde Platón a Freud: cabeza, corazón y manos, o bien mente, emociones y voluntad. Por esta razón, muchos grandes cuentos tienen tres protagonistas como Gandalf, Frodo y Aragorn». En esta misma línea, Stratford Caldecott encontró en Gandalf, Aragorn y Frodo no sólo ejemplos de heroísmo cristiano, sino también «una especie de ‘figura de Cristo’» (Over the Chasm of Fire: Christian Heroism in The Silmarillion and The Lord of the Rings, 1999), al igual que E. Fuller, quien los consideró al menos como anticipaciones parciales de Cristo (The Lord of the Hobbits: J R R Tolkien, 1976).

Siguiendo esta estela, Jorge Ferro, en su imprescindible Leyendo a Tolkien (Vórtice, 1996), nos dice: «La novela es una gran parábola del mensaje cristiano, es un refractarse de la imagen de Cristo, que es el sumo analogado, en los personajes centrales del relato. En tres de ellos esto resulta particularmente patente: en Frodo como redentor y víctima, en Aragorn como rey y en Gandalf como figura sacerdotal».

De esta manera tendríamos, como Cristo redentor, al personaje de Frodo. Como nos sigue diciendo Ferro:

«La figura más clara en este sentido es Frodo, en quien la imagen de Cristo es más fácilmente reconocible. Vemos que es célibe, como Cristo, y que lleva una carga como Éste lleva su cruz. Frodo es despojado de sus vestiduras y azotado, y una de las frases que pronuncia en su dolor es “Tengo sed”. Hay un creciente desasimiento. Y necesita un Cireneo, que no será otro que el fiel Sam, quien cargará con el anillo durante un tiempo (ESA, II, pp. 475 ss.) e incluso con el mismo Frodo (ESA, III, p. 288)».

A lo mismo apunta el R. P. José Miguel Marqués Campo en su interesante artículo El señor de los anillos: la verdad cristiana detrás del mito de Tolkien, cuando comenta que Frodo es «una figura del Siervo Doliente del Señor (Isaías) y, por tanto, figura de Cristo, pues como Cristo, Frodo entra en el corazón del reino enemigo para así destruirlo. Contemplamos el sacrificio voluntario de Frodo, aun hasta la muerte si fuera necesario, para que otros puedan vivir. Aunque no lo haya querido, lleva voluntariamente el peso del Anillo, como Cristo lleva voluntariamente el peso de la cruz».

En segundo lugar, como Cristo Rey, la figura a considerar sería la de Aragorn. Jorge Ferro comenta lo siguiente:

«Está también la reyecía de Cristo figurada en Aragorn: el Rey que viene, que se va manifestando. Hay en su torno un hálito de adviento. Es el que viene a ocupar el trono, a hacerse cargo de lo que es suyo. El que volverá algún día, tema que ciertamente en el mundo tradicional está abundantemente tratado; basta recordar los ciclos medievales. El rey que cura, que pondrá orden, que traerá consigo paz y fecundidad: ese es Aragorn». Esta es la misma visión de Clyde S. Kilby, un erudito profesor norteamericano que admiraba por igual la obra de Tolkien y la de Lewis, para quien Aragorn «podría simbolizar la realeza y la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia amorosa de Cristo».

El padre Marqués Campo (El catolicismo en Tolkien y en El Señor de los Anillos. Una aproximación con afecto, 2009), tiene una visión semejante, aún cuando no asimila a Aragorn directamente a Cristo sino con el rey David y con Carlomagno; así dice: «Aragorn es coronado por Gandalf y la paz que trae a su reino —’porque has asumido el gran poder, y comenzaste a reinar’ (Apocalípsis, 11, 17)— evoca la figura de Carlomagno, restaurador del Imperio, y al ser comparado con un árbol o retoño, prefigura un predecesor de Cristo, como lo es el Rey David».

Finalmente, en relación a Cristo como sumo sacerdote, el prototipo estaría representado por Gandalf. En la citada obra, Leyendo a Tolkien, continúa diciéndonos Ferro:

«Gandalf, que cumple, en cierto modo, un rol sacerdotal (…) En el Antiguo Testamento la gran figura sacerdotal es Melquisedec, cuya resonancia apunta con fuerza en Gandalf. Como a aquel, no le conocemos autor de días, aparece misteriosamente, no conocemos su morada original (cf. Heb. 7, 3). La tradición de la Iglesia ha visto en Melquisedec la figura del sacerdocio de Cristo, viniendo directamente de lo alto, y no trasmitido por la sangre». Así mismo, citando al jesuita Guido Sommavilla, nos señala Ferro que en Gandalf el Blanco vemos el arquetipo lejano y absoluto de «Cristo, muerto y resucitado (de hecho, Gandalf de algún modo muere y desaparece en el abismo, en un choque audaz con el enemigo y después vuelve transfigurado)».

El ya citado Clyde S. Kilby, creía, con Tolkien, que ESA no era una alegoría sino un mito y que ese era el camino apropiado para contar historias. De acuerdo con esta opinión, para él la gran obra de Tolkien no es «una ‘declaración’ o un ’sistema’. Es una historia para ser disfrutada, no un sermón para ser predicado». Pero, aclara que se trata sin duda de una historia de significación cristiana que «sugiere profundamente la tristeza de un paraíso perdido y la gloria de uno que puede ser recuperado». El mismo Tolkien nos lo cuenta en su poema Mitopeia, del cual adjunto un fragmento:

«El corazón del hombre no está hecho de engaños,

y obtiene sabiduría del único que es Sabio,

y todavía lo invoca. Aunque ahora exiliado,

el hombre no se ha perdido ni del todo ha cambiado.

Quizá sea un des-graciado, pero no ha sido destronado,

y aún lleva los harapos de su señorío,

el dominio del mundo por medio de actos creativos […]

hombre, subcreador, luz refractada

a través del quien se separa en fragmentos de Blanco

de numerosos matices, que se continúan sin fin

en formas vivas que van de mente en mente.

Aunque hayamos llenado las grietas del mundo

con elfos y duendes, aunque hayamos levantado

dioses y estancias a partir de la oscuridad y de la luz, […]

era nuestro derecho

(bien o mal usado). El derecho no ha decaído.

Aún creamos según la ley en la que fuimos creados».

Y es que, independientemente de otras razones, Tolkien, aunque hubiera querido, no hubiera podido hacer uso de la alegoría como hizo Lewis, ni siquiera de una analogía perfecta o completa, porque su historia se desarrolla en este mundo nuestro antes de la Encarnación (unos 11 milenios antes, según las cuentas del padre Irigaray). Si Frodo, Gandalf o Aragorn se hubieran asimilado muy cercanamente a Cristo (y mucho menos si se hubieran asimilado del todo), ya serían Cristo mismo, y se habrían convertido en los salvadores de la Tierra Media, desplazando así a Jesús como su único y verdadero Rey y Señor. Podemos discutir ––y muy probablemente se seguirá discutiendo–– sobre si es posible encontrar en la obra de Tolkien la existencia de una o varias analogías de Cristo, y en cierto modo, tales discrepancias encuentran abrigo en el propio autor y su concepto de «aplicabilidad». Como dice Eduardo Segura, Tolkien sostenía que «es posible que un mismo pasaje diga cosas distintas en diferentes situaciones existenciales», y por lo tanto, que es perfectamente posible que una obra literaria diga cosas diferentes a lectores diferentes o incluso al mismo lector en distintos momentos de su vida. La diferencia entre la «suposición» alegórica de Lewis y la «aplicabilidad» de Tolkien radicaría, según este último, en que en la primera su significado permanece en el dominio intencionado del autor, y en la segunda se traslada a la libertad del lector.

Pero, donde creo que no hay discusión es en que su gran obra es resultado de una imaginación profundamente cristiana que recoge símbolos e imágenes nacidas muy hondamente en las entrañas del propio Tolkien, siendo esta la razón de que el relato responda, aunque de manera imperfectamente análoga, a la historia y pasión de Cristo. Muy imperfectamente análoga, ya que, propio Tolkien reconoció en una de sus cartas, la Encarnación de Dios es algo infinitamente más grande que nada que se hubiera podido atrever a escribir.

LAS CRÓNICAS DE NARNIA (1950/56)

«Aslan y Caspian». Ilustración de Justin Sweet.

Suele plantearse como una cuestión fuera de toda discusión que Lewis nos presenta al personaje de sus Crónicas de Narnia, el león Aslan, como una representación alegórica de Cristo. Es cierto que esta correspondencia fue, en algún modo, corroborada por el propio Lewis, aunque como él nos confiesa, no fue intencional; así en una carta dirigida a James E. Higgins, dice: «Los libros de Narnia no son tanto alegoría como suposición: ’supongamos que hay un mundo de Narnia y que, como el nuestro, necesita redención. ¿A qué tipo de encarnación y de la pasión podría suponerse que Cristo se sometería allí?’», y añade luego: «Solo después de que Aslan entró en la historia ––por su propia cuenta; nunca lo llamé–– recordé al ‘León de Judá’ de las Escrituras». Siguiendo con palabras del propio Lewis, podemos ver así a Narnia como «un par de gafas, algo que hace posible ver todo lo demás de una manera nueva».

El biógrafo de Lewis, Alister McGrath, resume esa visión alegórica con la que el autor británico relata la historia de la Salvación, de esta manera:

«Una creación buena y hermosa se echa a perder y se arruina por una caída, en la que se niega y se usurpa el poder del creador. El creador entra en la creación para romper el poder del usurpador, y restaura las cosas mediante un sacrificio redentor. Sin embargo, incluso después de la venida del redentor, la lucha contra el pecado y el mal continúa, y no terminará hasta la restauración final y la transformación de todas las cosas. Esta metanarrativa cristiana […] proporciona un marco literario y una base teológica a las múltiples historias que se entretejen y se entrecruzan en las Crónicas de Narnia de Lewis».

Pero, debido a la trascendencia de la cuestión (el tratamiento de Cristo en una obra de ficción por parte de un autor cristiano), lo de la claridad no está tan claro, valga la redundancia. La presencia de Cristo en Las Crónicas, representado en una suerte de alegoría por Aslan, es, en cualquier caso, una presencia misteriosa y apofática y por lo tanto se trata de una alegoría imperfecta, como no podía ser de otra manera. Siguiendo al propio Lewis, podríamos decir que en Narnia se trata de contestar a la pregunta «¿qué pasaría sí…?» y que, como respuesta, se nos ofrece una suerte de símbolos alegóricos, el más fuerte, claro y constante de los cuales es el de Aslan representando a Cristo.

No obstante, esta especie de alegoría no mantiene la misma intensidad y claridad a lo largo de toda la obra. Puede sostenerse que solo la primera y la última de Las Crónicas de Narnia expresan explícitamente el mensaje cristiano. Las restantes, que también presentan a Aslan, lo hacen de manera más velada. Como dice Peter J. Schakel:

«Entretejido a través de estas representaciones claramente cristianas de Aslan hay un hilo de misterio. En ‘El sobrino del mago’ es el creador, y su canto llena Narnia de luz y vida. En ‘La última batalla’ es un juez, que separa a los que lo aman y quieren estar con él en la Nueva Narnia (el cielo) de los que no lo hacen. En ‘El Príncipe Caspian’ sólo es visible para aquellos que creen que está allí, y muchos se preguntan “¿Por qué no puedo verlo?”. En ‘La Silla de Plata’ le dice a Jill, “He tragado chicas y chicos, mujeres y hombres, reyes y emperadores, ciudades y reinos”, no como si estuviera presumiendo, o arrepentido, o enfadado, sino simplemente declarando un hecho, aunque su significado sea desconcertante. En ‘El caballo y el muchacho’, cuando Shasta pregunta a una criatura invisible que camina a su lado en la oscuridad “¿Quién eres?”, una voz responde tres veces “Yo”, lo que apunta misteriosamente al encuentro de Moisés y a la Trinidad. Kallistos Ware tiene razón cuando llama a Aslan “un león profundamente apofático: no es siempre pacífico o manso; nunca está bajo el control de nuestra voluntad humana o de nuestra lógica humana; permanece siempre como ‘el Otro inimaginable’ que está todavía singularmente cerca de nosotros”».

Todo ello encaja en la idea de Lewis de no hacer una alegoría perfecta, sino más bien semejante a un paralelismo o a una suposición, lo que también le dio mayor libertad para tratar con el respeto y la reverencia debida a Cristo. Como dice Peter Kreeft, Lewis pudo así identificar en su suposición a Aslan con el Salvador. De hecho, Kreeft, en una postura bastante audaz, va más allá de toda analogía y tipología al decir que «Aslan no es una alegoría de Jesús», sino que «Aslan es Jesús; eso es lo que Lewis les dijo a los niños que le escribieron diciéndole que les preocupaba amar a Aslan más que a Jesús».

Para acabar, quizá sea ilustrativo señalar las diferencias que se dan entre una y otra forma de evocar a Cristo, entre la forma de Tolkien y la de Lewis. Como dice Forrest W. Shultz, «la analogía Cristológica de Tolkien difiere de la de C.S. Lewis. Narnia no es el pasado de la Tierra, sino que es un mundo completamente distinto que coexiste en el tiempo con la Tierra. Aslan en Narnia es la analogía de Cristo “in toto”, i.e., Aslan es una encarnación de Dios en una criatura, y por consiguiente, no tiene pecado, no comete errores, provee expiación por el pecado y la salvación completa, y obtiene una victoria final absoluta sobre el mal. Pero en la Tierra Media las figuras parciales de Cristo, (Gandalf, Frodo y Aragorn), de manera conjunta, son solo tipos de Cristo, i.e., prefiguran lo que Cristo mismo hará en el futuro cuando Él venga. Ellos, como los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, no son divinos, no son sin pecado, pueden y cometen errores y no proveen una salvación y una victoria total y completa sobre el mal, solo proveen una salvación y una victoria muy limitadas, lo que contrasta con la salvación y la victoria completa que Cristo proveerá en el futuro.

Gandalf, Frodo y Aragorn son, respectivamente, bosquejos de los oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Ellos no hacen y no pueden hacer la obra de Cristo porque, a diferencia de Aslan en un mundo diferente, están en este mundo en un pasado remoto e imaginario y por lo tanto solo pueden prefigurar, de manera tipológica, lo que Cristo hará en el futuro. La Tierra Media es un mundo de fantasía. Pero es descrito como el pasado remoto de nuestra tierra, no como un mundo totalmente diferente, como Narnia».

Finalmente, lo que no debemos olvidar es el carácter no intencional de estos dos experimentos creativos. Ni Tolkien (rechazando activamente la existencia de una intención religiosa en su obra), ni Lewis (reconociendo el carácter involuntario de un sí reconocido mensaje cristiano en la suya), actuaron con una intención inicial de crear un relato apologético o evangelizador. Fueron guiados (y sorprendidos) por su imaginación y sus creencias cristianas, y quizá iluminados o asistidos por una misteriosa «brisa en las horas de fuego» de su acto creativo.

EPÍLOGO

En esta breve recopilación he tratado de mostrar un imposible y cómo ese imposible, no obstante su anticipado fracaso, ha dado frutos, en consonancia con el espíritu cristiano. Sin embargo, el mayor de estos frutos, la más grande enseñanza del malogro de tales experiencias creativas, artísticas e imaginativas («según la ley en la que fuimos creados») no se encuentra en el relato mismo ni en sus personajes análogos a Cristo, sino que radica fuera de la narración. La mayor de las enseñanzas de estas experiencias artísticas es la reafirmación de la excepcionalidad del modelo ––Cristo–– y la confirmación apofática del misterio de su divinidad. Porque, si algo sacamos en claro de la lectura de todas estas obras es que, el plano espiritual, sobrenatural y trascendente de Aquel a quien se trata de imitar, al tiempo que deshumaniza y tornar utópicos a sus protagonistas/imitadores, llevado a sus últimas consecuencias en el Dios hecho Hombre, lo revela intensamente vivo y palpitante, intensamente real. Ninguno de los personajes mentados aquí, ni ningún otro, real o ficticio, se acerca ni de lejos a la vivacidad y personalidad atractiva y seductora de Cristo, en una palabra, a su autenticidad. Ninguno.

Porque, lo sepamos o no, cada uno de nosotros tiene un arquetipo, que es aquello que Dios piensa de nosotros como individuos irrepetibles y únicos y, en último término, ese pensamiento divino tiene como referencia a Cristo. Él es el supremo arquetipo del que somos imagen y semejanza. El que juguemos o no literariamente a representar, alegórica o análogamente a Cristo en nuestras imperfectas re-creaciones artísticas, carece de importancia. Solo cuando Cristo haya realizado en nosotros esa perfección (y hallamos abandonado por su mediación al hombre viejo ––Adán–– y le hallamos abrazado a Él como Hombre nuevo ––Cristo––), solo entonces, se nos dará un nombre ––nuestro nombre verdadero–– que responderá a lo que de verdad somos. Pero esto ya no tendrá nada de literario y todo lo literario carecerá entonces de importancia, ¿verdad?

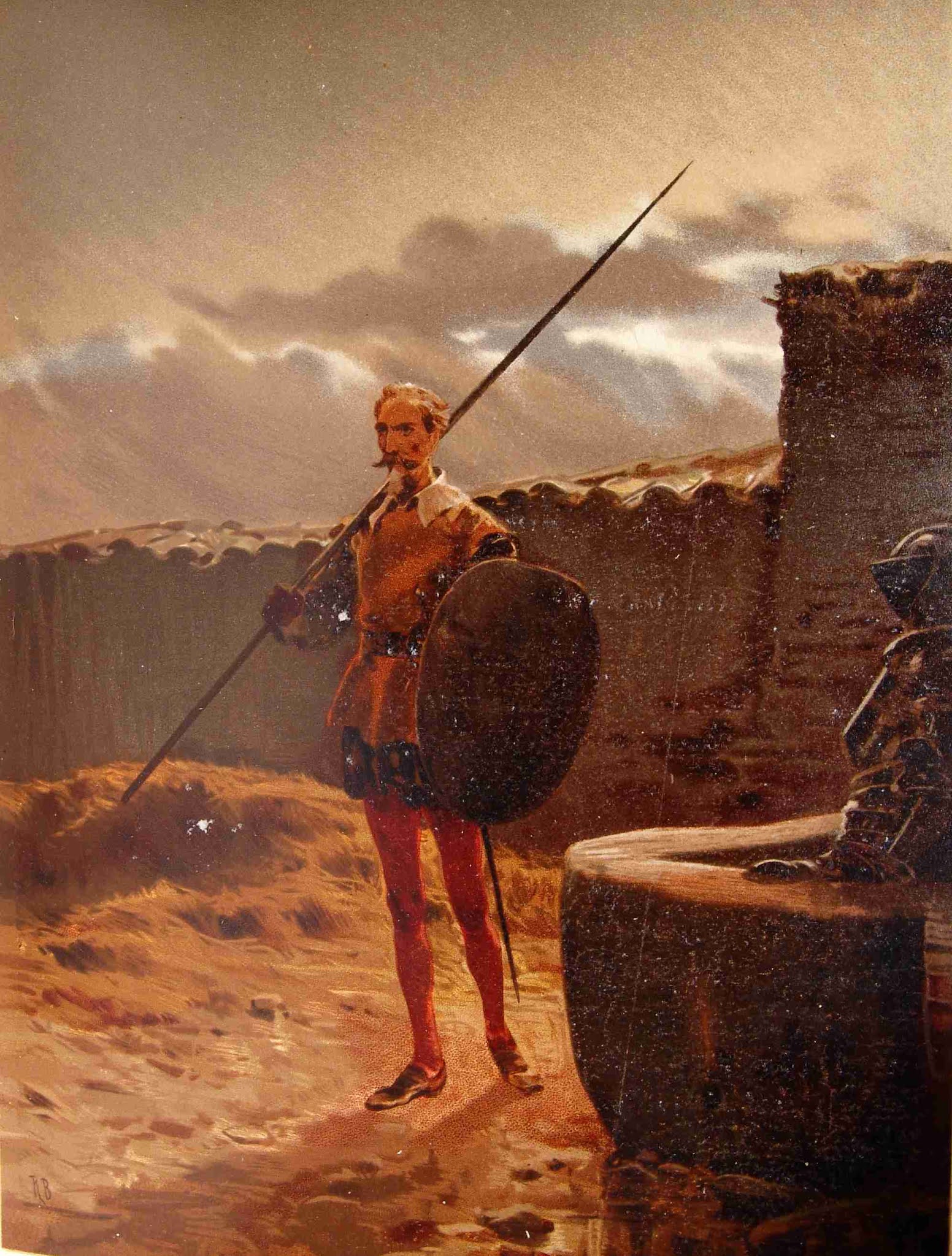

Ilustración de Salvador Tusell (1800-1900), siguiendo a Gustave Doré (1832-1883).

Ilustración de Salvador Tusell (1800-1900), siguiendo a Gustave Doré (1832-1883).