El vicio de la pereza tiene su origen material en el sufrimiento y cansancio que provocan las actividades físicas e intelectuales, pero se caracteriza formalmente por el hábito malsano de la estéril inacción, como táctica para huir del cumplimiento del deber, sobre todo si éste comporta sacrificio, esfuerzo y una actividad onerosa. De hecho, la pereza es el vicio más fácil, habida cuenta de que su objeto es la pura negación, como enseña Jaime Balmes: «Parece ser la tendencia a la misma nada; la nada es al menos su solo límite; cuanto más se acerca a ella el perezoso, en su modo de ser, mejor está»[1]. En efecto, los otros vicios y pecados suelen comportar un cierto esfuerzo para alcanzar su objeto de deseo. Por ejemplo, el mentiroso debe calcular bien cómo presentar coherentemente su falso relato; el codicioso, para acumular riquezas, deberá afanarse si quiere conseguirlas.

Por otro lado, como la pereza está mal vista a nivel social, puesto que los perezosos son los zánganos de la colmena, un tramposo recurso psicológico del perezoso consiste en presentar a los demás, engañándose simultáneamente a sí mismo, una gran cantidad de planes y proyectos que nunca alcanzará; es el típico que empieza a leer mil libros y no termina ninguno. Así, pues, el hecho de ir de flor en flor, sin llegar nunca a coger el toro por los cuernos, resulta útil al inconstante para maquillar su pecado con una multitud de iniciativas siempre frustradas.

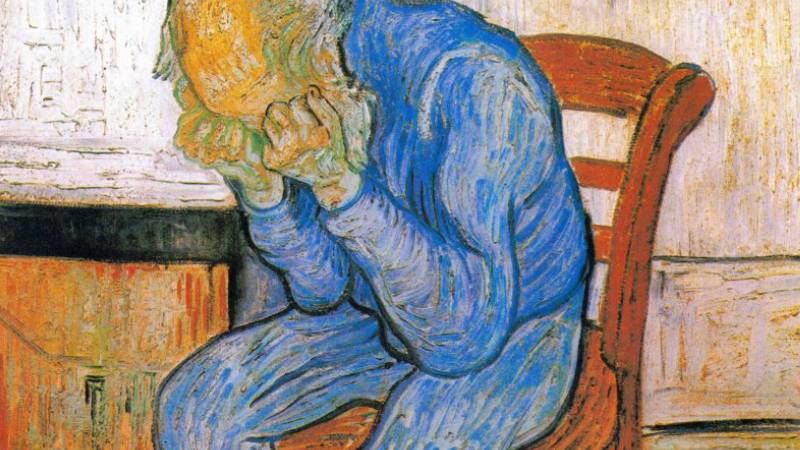

Ahora bien, de la pereza, correspondiente al morboso placer por la inacción, se podría pasar a una especie de pereza muchísimo más insana, a saber, la acedia, acedía o acidia (del griego ἀκηδία: negligencia)[2]. La acedia es un pecado muy común en el hombre de hoy, abrumado por el nihilismo. Es un tedio profundo que afecta al bien espiritual. Es una tristeza del alma que deprime el ánimo del hombre; lo enfría y corroe, como el ácido, de tal suerte que ya no goza de nada de lo que hace.

Sin embargo, la acedia produce un paradójico efecto. El hombre, al contemplarse a sí mismo en su vacuidad espiritual, para no colapsar, decide huir hacia delante, mediante un activismo frenético, sin posibilidad de reposo ni contemplación. He aquí la raíz del activismo de la sociedad fáustica a la que le horroriza el reposo del alma y su contemplación. Recordemos, al respecto, que el doctor Fausto, protagonista de la célebre obra de Goethe, en su traducción del prólogo del Evangelio según san Juan, reemplaza el Logos por la acción: «En el principio era la acción» (Im Anfang war die Tat)[3].

Dicho esto, es cierto también que la acedia, también llamada metafóricamente demonio del mediodía, puede ser un vicio propio de aquellos que, estando en una vía de perfección mística, claudican ante la aridez espiritual de la noche de los sentidos. Para san Juan de la Cruz, dicha noche es una prueba de Dios que, si se supera, permite la purificación del alma; es una ocasión para avanzar en la vida espiritual no por los deleites o consuelos que provoca el amor a Dios, sino en razón del amor a Dios por Dios mismo. Así, pues, para alcanzar dicho amor puro, se debe pasar antes por un amor en «sequedad y vacío»[4]. Ahora bien, si el alma se desanima y se rinde en esta etapa de sequedad espiritual, entonces sobreviene la acedia. Entiendo que ésta es del mismo género que la que puede tener un ateo, por poner un ejemplo extremo, pero es de distinta especie, pues se genera no por un rechazo a Dios, sino debido a un fracaso en el proceso de evolución mística, o sea, en un alma que, en principio, pretende y desea caminar hacia Dios y no alejarse de Él.

Cabe decir que no debe confundirse la acedia con la simple depresión, también muy extendida; ésta es un trastorno mental complejo que, a veces, tiene una causa fisiológica. Por el contrario, la etiología de la acedia es de carácter estricta y exclusivamente moral, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: «llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino»[5]. Este mal del alma es, además, una especie de tristeza, aunque no puede identificarse simpliciter con la pasión de la tristeza, puesto que ésta, considerada en sí misma, no es ni buena ni mala, ya que toda pasión se especifica por su objeto; se dan tristezas virtuosas y tristezas viciosas.

Sea como sea, la tristeza espiritual de la acedia siempre es pecado. Se parece, de hecho, a la envidia, aunque no lo es. La envidia causa tristeza al alma por el bien ajeno, pero la tristeza de la acedia consiste en que ésta no se opone a cualquier bien espiritual, sino específicamente al bien divino, que no puede ser alcanzado debido al esfuerzo que implica. Como vemos, la acedia tampoco es una pereza cualquiera, sino aquella que debilita el ánimo del hombre a la hora de cumplir con sus deberes religiosos y morales. Por ende, es un verdadero pecado que oprime el alma y la entristece profundamente; es un hastío vital y existencial que deprime el ánimo, y corroe y amarga el alma del hombre, al estar alejado de Dios y de los bienes santos.

¿Cuál es la cura definitiva de la acedia? La pereza puede superarse con la virtud de la diligencia, pero la acedia, al suponer un mal espiritual profundo, necesita de un remedio sobrenatural que no encontramos en las propias fuerzas humanas, ni mucho menos en las modernas terapias psicologistas, ni en los libros de autoayuda, ni en las sesiones de yoga, ni en los ambientes intolerablemente sentimentaloides, sino, más bien, en la vida de gracia, pues ésta siempre sana el alma, la fortalece, la ilumina, la eleva, la santifica y la libera de toda tristeza espiritual.

Dr. Mn. Jaime Mercant Simó

Notas

[1] Jaime Balmes, El criterio, XXII, § 25.

[2] Bibliografía recomendada: Jean-Charles Nault, El demonio del mediodía: La acedia, el oscuro mal de nuestro tiempo, Madrid: BAC, 2023; Rubén Peretó Rivas, Acedia, la atonía del alma: La enseñanza de Evagrio Póntico, Córdoba: Lectio, 2020; Miguel Ángel Fuentes, La acedia: apuntes psicológicos y espirituales del “mal del desencanto”, San Rafael: Ediciones del Verbo Encarnado, 2013.

[3] Cf. Johann Wolfgang von Goethe, Fausto, Barcelona: Ediciones Orbis, 1982, p. 42.

[4] Juan de la Cruz, Noche Oscura, lib. I, cap. 11, § 2.

[5] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2094.