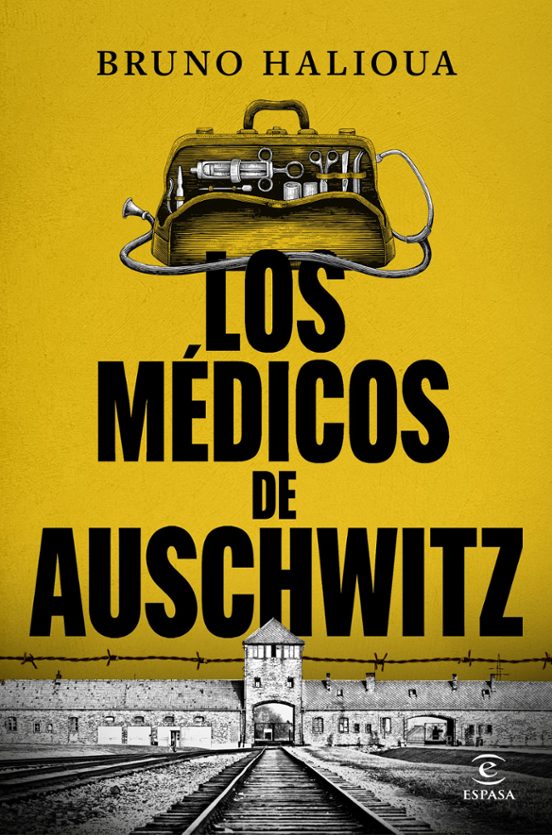

Lecturas: “Los médicos de Auschwitz”

El autor de “Los médicos de Auschwitz. La historia de los ejecutores de la Solución Final” (Espasa, Barcelona 2025), Bruno Halioua, médico e historiador, es especialista en el nexo que vincula la medicina con el exterminio propiciado por el nazismo.

El autor de “Los médicos de Auschwitz. La historia de los ejecutores de la Solución Final” (Espasa, Barcelona 2025), Bruno Halioua, médico e historiador, es especialista en el nexo que vincula la medicina con el exterminio propiciado por el nazismo.

En el prólogo del ensayo, escrito por Claude Quétel, se dan algunas claves que permiten entender la “génesis de la Solución Final”. Esa génesis pasa por un ambiente cultural propicio a pasar del entusiasmo por el eugenismo, por el perfeccionamiento de la especie humana, a la defensa de la eutanasia. Una defensa que no fue exclusiva de los alemanes. Alexis Carrel, premio Nobel del Medicina en 1912, escribió en 1935: “¿Por qué la sociedad no debería deshacerse de los criminales y de las personas alienadas de manera más económica? […] Una instalación para la eutanasia, equipada con el gas apropiado, permitiría deshacerse de ellos de manera humana y económica”. Los nazis pensaban lo mismo y comenzaron por el asesinato médico directo, por “la eutanasia”, de los enfermos mentales. Lo que siguió fue el asesinato medicalizado en los campos de concentración; es decir, el genocidio.

La primera parte del libro está dedicada a “los médicos criminales”. Se consideraba, en el nacionalsocialismo, que los médicos tenían la labor de contribuir al exterminio de los “degenerados”, de los individuos con malformaciones hereditarias y de los individuos que no pertenecían a la raza aria. Rudolf Hess, en 1934, declaró que el nacionalsocialismo no era “más que biología aplicada”. Por su parte, el médico alemán Arthur Gütt, en 1931, defendía que “el amor al prójimo, esa noción estéril, debe desaparecer. Es un deber supremo […] del Estado conceder la vida y los medios para proveerla a personas sanas y hereditariamente sanas”. Es llamativo que la profesión médica fuese uno de los sectores sociales que con más fervor abrazó las ideas nacionalsocialistas.

A partir de 1941, los médicos de la SS en Auschwitz se convirtieron en verdugos, llegando a ser piezas fundamentales en el exterminio de los judíos - y de otros seres molestos -. ¿Qué motivaba a estos médicos? Sin duda, la ideología, que llevaba consigo el afán de erradicar a los “enemigos del Estado”, pero también el evitar ser destinados a los frentes de guerra o el deseo de “avanzar en la investigación”, pudiendo disponer de humanos como si fuesen cobayas. Dice Bruno Halioua que “aunque el régimen de Hitler promulgó una ley en 1933 que garantizaba la protección de los animales de laboratorio, no se estableció ningún límite en el uso de seres humanos como cobayas con fines experimentales en los campos de concentración” (p. 153).

Ernst Klee escibió que “Mengele no estaba en Auschwitz por el placer de matar, sino porque era genetista”. No se trataba de la iniciativa de médicos aislados, sino de una actividad que contaba con la colaboración de los equipos de investigación médica alemanes más prestigiosos. Y con la complicidad de la gran industria farmacéutica: “ciento cincuenta mujeres judías [fueron] compradas por Bayer a la administración del campo de Auschwitz [y] colocadas en un bloque de mujeres fuera del campo” para recibir medicamentos hormonales desconocidos. En una carta, la compañía afirma: “El convoy de ciento cincuenta mujeres llegó en buenas condiciones. Sin embargo, no pudimos obtener resultados concluyentes, porque murieron durante los experimentos. Le agradeceríamos que nos enviara otro grupo de mujeres, el mismo número y al mismo precio” (p. 182).

También desempeñaron un papel importante en Auschwitz los médicos deportados, de los que se habla en la segunda parte del libro, que trabajaron “en el corazón del infierno”. La tercera parte trata sobre “la zona gris”; sobre aquellos médicos obligados a colaborar o a participar activamente en los asesinatos.

La conclusión del ensayo subraya el enorme impacto que tuvo el nazismo en la medicina alemana. El libro se ve enriquecido con los agradecimientos y con una serie de anexos, además de notas, bibliografía e índice onomástico.

¿Qué podemos aprender de este interesante ensayo? Debemos caer en la cuenta de la complejidad de todo lo humano; también de la actividad científica, que es un saber y una práctica humana. Existe la tendencia a glorificar la ciencia – y, dentro de ella, la medicina -, pero no se puede olvidar que quienes cultivan las diferentes ciencias son hombres, con sus virtudes y sus defectos, con intereses de diversos tipos – económicos, ideológicos, políticos… -. La ciencia necesita, como toda actividad humana, de límites éticos, que no se deben imponer desde una ideología, sino desde el diálogo y la reflexión racional. También desde la conciencia de que hay algo que se llama “ley moral natural” que dice que no todo vale, que no cualquier cosa está permitida.

No solo en Auschwitz, sino también en las democracias occidentales se escucha con frecuencia el canto de sirenas, algunas de bata blanca, que enturbian la percepción del valor de toda vida humana, haciendo creer que unas vidas son menos dignas que otras y que, por ello, no permanecen intocables. La palabra “eutanasia” aplicada a ancianos, a enfermos, a niños con especiales problemas, se pronuncia en nuestro tiempo sin demasiado rubor y se reivindica, por ejemplo, el aborto, la eliminación de un ser humano concebido y aún no nacido, como un derecho. La historia debería ser, también hoy, “maestra de la vida”. Y vemos cómo, años después de Auschwitz, no hay demasiados frenos que impidan nuevos genocidios.

Guillermo Juan-Morado.

Los comentarios están cerrados para esta publicación.