Los amó hasta el extremo

Homilía para la Misa vespertina de la Cena del Señor

Homilía para la Misa vespertina de la Cena del Señor

El evangelio de San Juan nos proporciona la clave para interpretar el sentido de la Pascua del Señor: “sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1). La muerte de Jesús, el “paso” de este mundo al Padre, es la culminación del amor que había presidido toda su vida.

El amor incondicional de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no retrocede ante nada y no se deja vencer por nuestro rechazo y por nuestra infidelidad. Llega hasta el extremo de asumir la muerte, consecuencia del pecado, para vencerla. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como había testimoniado Juan el Bautista (cf Jn 1,29).

Él es el Siervo que muere por los pecados del pueblo, dejándose conducir a la cruz “como un cordero llevado al matadero” (Is 53,7). Él es el Cordero pascual, sin tacha, que rescata a los hombres al precio de su sangre (cf 1 Cor 5,7). Él es también el Cordero exaltado al cielo por su resurrección (cf Ap 5). Como escribe Melitón de Sardes en una homilía sobre la Pascua, Él es “aquel que no fue quebrantado en el leño, ni se descompuso en la tierra; el mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre surgiera desde lo más hondo del sepulcro”.

Con la institución de la Eucaristía en la última Cena – institución que San Pablo recoge en la primera carta a los Corintios (cf 1 Cor 11,23-26) - , el Señor ofrece por sí mismo la vida que se le quitará en la cruz: “Transforma su muerte violenta en un acto libre de entrega por los otros y a los otros […] Él da la vida sabiendo que precisamente así la recupera. En el acto de dar la vida está incluida la resurrección”, comenta Benedicto XVI.

“Todo lo que al Señor se refiere es infinito, y lo que observamos en una primera mirada es sólo la superficie de algo que comienza y termina en la eternidad”. La frase es del beato John H. Newman, de uno de sus “Discursos sobre la fe”. Contemplar a Cristo es un ejercicio que no tiene fin, que dilata los horizontes de nuestra vida abriéndola a la vida de Dios.

“Todo lo que al Señor se refiere es infinito, y lo que observamos en una primera mirada es sólo la superficie de algo que comienza y termina en la eternidad”. La frase es del beato John H. Newman, de uno de sus “Discursos sobre la fe”. Contemplar a Cristo es un ejercicio que no tiene fin, que dilata los horizontes de nuestra vida abriéndola a la vida de Dios. No es fácil deslindar los campos de la moral y del derecho. Sin duda, ambos terrenos se entrecruzan y, a la larga, un derecho completamente separado de la moral no puede subsistir. Un derecho sin ninguna referencia moral es arbitrario e irracional. Llegaría a imponerse, quizá, con la fuerza, pero jamás podría convencer.

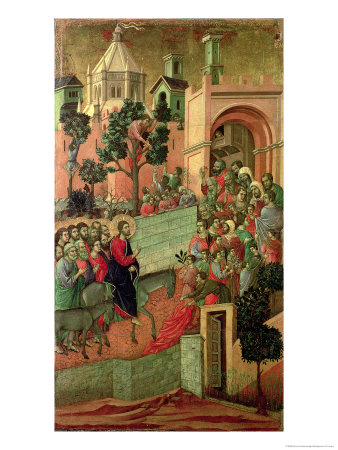

No es fácil deslindar los campos de la moral y del derecho. Sin duda, ambos terrenos se entrecruzan y, a la larga, un derecho completamente separado de la moral no puede subsistir. Un derecho sin ninguna referencia moral es arbitrario e irracional. Llegaría a imponerse, quizá, con la fuerza, pero jamás podría convencer. Homilía para el Domingo de Ramos

Homilía para el Domingo de Ramos