La consideración del vínculo existente entre revelación, fe y magisterio resulta relevante tanto desde el punto de vista eclesiológico como desde la perspectiva teológico-fundamental.

La consideración del vínculo existente entre revelación, fe y magisterio resulta relevante tanto desde el punto de vista eclesiológico como desde la perspectiva teológico-fundamental.

Desde el punto de vista eclesiológico, porque la Iglesia participa de la propia infalibilidad de Cristo, a fin de mantenerse en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles. La Alianza instaurada por Dios en Cristo con su Pueblo es una alianza “definitiva”, que implica garantizar a este Pueblo “la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica” (Catecismo 890). En este contexto se inserta el oficio pastoral del Magisterio, que está dirigido a “velar para que el Pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera”.

Desde la perspectiva teológico-fundamental, porque el acontecimiento de la revelación es inseparable de su transmisión : “Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades” ( DV 7).

En el número 10 de la “Dei Verbum” se hace una referencia al magisterio de la Iglesia con estas palabras: “El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo”. El adverbio “auténticamente” no significa aquí “genuinamente”, sino “autorizadamente”; es decir, con autoridad.

¿Dónde se apoya la autoridad magisterial de los obispos? Se apoya, se fundamenta, en el mandato que Cristo dio a sus apóstoles: “Quien a vosotros oye, a mí me oye; quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia; y quien a mí desprecia, desprecia al que me ha enviado” (Lc 10, 16). El Concilio Vaticano II enseña que “por institución divina los obispos han sucedido a los Apóstoles como pastores de la Iglesia” (LG 20). Igualmente que el orden de los obispos sucede “al Colegio de los Apóstoles en el magisterio y en el gobierno como pastores” (LG 22). Y también que “los obispos, como sucesores de los Apóstoles, reciben del Señor, al que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo” (LG 24).

La Iglesia cristiana aceptó a los obispos como legítimos sucesores de los apóstoles y como testigos autorizados de la tradición apostólica, con la autoridad para formular el credo; es decir, con la capacidad de dirigir una enseñanza normativa para la fe.

Es un artículo básico de la fe cristiana que el Espíritu Santo mantiene a la Iglesia en la fe verdadera, pues Él, el Espíritu, guiará a su Iglesia a la verdad completa (cf Jn 16, 13). No podemos dudar que el Espíritu Santo, que ha guiado a la Iglesia para reconocer el canon de las Escrituras, ha guiado también a su Iglesia en el proceso de universal reconocimiento de sus obispos como maestros autorizados.

El número 10 de la “Dei Verbum” explicita la relación que existe entre el magisterio y la palabra de Dios:

“el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al Magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este Magisterio, evidentemente, no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer”.

El magisterio no es dueño de la palabra de Dios; no tiene autoridad sobre ella, sino únicamente sobre sus interpretaciones humanas. Esa autoridad se ejerce dentro de la comunidad de la fe, pues el depósito sagrado de la palabra de Dios ha sido confiado a la Iglesia. Los obispos han de ser, antes de maestros, oyentes de la palabra, escuchando también esta palabra en cuanto que ha sido transmitida en la fe, vida y culto de la Iglesia (cf DV 8). La función magisterial es de “custodiar celosamente”, guardando con exactitud lo recibido, defendiendo la pureza de la fe de la comunidad cristiana. Esta tarea la realizan “con la asistencia del Espíritu Santo”.

El magisterio de la Iglesia, lejos de suponer un límite o una amenaza para la aceptación de la revelación en la fe y para la recta inteligencia de la misma, supone una verdadera ayuda; una ayuda garantizada por la asistencia divina a su Iglesia. El papel del magisterio se comprende teológicamente como una consecuencia del carácter definitivo de la revelación que llega a su plenitud en Cristo.

Leer más... »

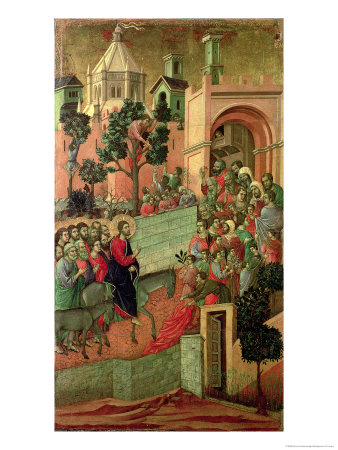

Homilía para el Domingo de Ramos

Homilía para el Domingo de Ramos

La consideración del vínculo existente entre revelación, fe y magisterio resulta relevante tanto desde el punto de vista eclesiológico como desde la perspectiva teológico-fundamental.

La consideración del vínculo existente entre revelación, fe y magisterio resulta relevante tanto desde el punto de vista eclesiológico como desde la perspectiva teológico-fundamental. El ámbito de la razón es la universalidad; el de las culturas es, hasta cierto punto, el de la particularidad. En el diálogo entre revelación y culturas, se precisa “la necesaria mediación de una reflexión típicamente filosófica, crítica y dirigida a lo universal, exigida además por un intercambio fecundo entre las culturas”, como ha indicado Juan Pablo II en la encíclica “Fides et ratio”. En la diversidad de visiones de la vida y en la diversidad de culturas, el pensamiento filosófico, superando el relativismo, ha de discernir cuál es la verdad objetiva.

El ámbito de la razón es la universalidad; el de las culturas es, hasta cierto punto, el de la particularidad. En el diálogo entre revelación y culturas, se precisa “la necesaria mediación de una reflexión típicamente filosófica, crítica y dirigida a lo universal, exigida además por un intercambio fecundo entre las culturas”, como ha indicado Juan Pablo II en la encíclica “Fides et ratio”. En la diversidad de visiones de la vida y en la diversidad de culturas, el pensamiento filosófico, superando el relativismo, ha de discernir cuál es la verdad objetiva. La fe se apoya en la Palabra de Dios y es la forma “proporcionada” de “conocer” la revelación. A la revelación como principio objetivo del conocimiento teológico corresponde la fe como principio subjetivo de ese mismo conocimiento. Por otra parte, sólo desde la revelación acogida en la fe resulta posible esclarecer la peculiaridad del acto de creer y del dinamismo cognoscitivo que este acto encierra. Al hablar sobre la fe, es preciso recordar que ésta constituye, simultáneamente, el objeto de estudio y el principio subjetivo necesario para abordarlo.

La fe se apoya en la Palabra de Dios y es la forma “proporcionada” de “conocer” la revelación. A la revelación como principio objetivo del conocimiento teológico corresponde la fe como principio subjetivo de ese mismo conocimiento. Por otra parte, sólo desde la revelación acogida en la fe resulta posible esclarecer la peculiaridad del acto de creer y del dinamismo cognoscitivo que este acto encierra. Al hablar sobre la fe, es preciso recordar que ésta constituye, simultáneamente, el objeto de estudio y el principio subjetivo necesario para abordarlo.