“También yo viví los tiempos del Concilio; estuve en la basílica de San Pedro con gran entusiasmo, viendo cómo se abrían nuevas puertas; parecía realmente un nuevo Pentecostés, con el que la Iglesia podía convencer de nuevo a la humanidad, después de que el mundo se hubiera alejado de la Iglesia en los siglos XIX y XX. Parecía que la Iglesia y el mundo se volvían a encontrar, y que renacía un mundo cristiano y una Iglesia del mundo y realmente abierta al mundo. Esperábamos mucho, pero las cosas han resultado más difíciles en la realidad. Con todo, queda la gran herencia del Concilio, que abrió un camino nuevo. Es siempre una carta magna del camino de la Iglesia, muy esencial y fundamental. Pero, ¿por qué ha sucedido así?

“También yo viví los tiempos del Concilio; estuve en la basílica de San Pedro con gran entusiasmo, viendo cómo se abrían nuevas puertas; parecía realmente un nuevo Pentecostés, con el que la Iglesia podía convencer de nuevo a la humanidad, después de que el mundo se hubiera alejado de la Iglesia en los siglos XIX y XX. Parecía que la Iglesia y el mundo se volvían a encontrar, y que renacía un mundo cristiano y una Iglesia del mundo y realmente abierta al mundo. Esperábamos mucho, pero las cosas han resultado más difíciles en la realidad. Con todo, queda la gran herencia del Concilio, que abrió un camino nuevo. Es siempre una carta magna del camino de la Iglesia, muy esencial y fundamental. Pero, ¿por qué ha sucedido así?

En primer lugar, quisiera hacer una anotación histórica. Los tiempos de un posconcilio casi siempre son muy difíciles. Después del gran concilio de Nicea, que para nosotros es realmente el fundamento de nuestra fe, pues de hecho profesamos la fe formulada en Nicea, no se produjo una situación de reconciliación y de unidad, como esperaba Constantino, promotor de ese gran concilio, sino una situación realmente caótica, en la que todos luchaban contra todos.

San Basilio, en su libro sobre el Espíritu Santo, compara la situación de la Iglesia después del concilio de Nicea con una batalla naval nocturna, donde nadie reconoce al otro, sino que todos luchan contra todos. Realmente era una situación de caos total. Así describe san Basilio con gran plasticidad el drama del posconcilio, del tiempo que siguió al concilio de Nicea. Cincuenta años más tarde, el emperador invitó a san Gregorio Nacianceno a participar en el primer concilio de Constantinopla. El santo respondió: “No voy, porque conozco muy bien estas cosas; sé que los concilios sólo generan confusión y enfrentamientos; por eso no voy". Y no fue.

Por tanto, con una visión retrospectiva, ahora para todos nosotros no constituye una gran sorpresa, como lo fue en un primer momento, digerir el Concilio y su gran mensaje. Introducirlo y recibirlo para que se convierta en vida de la Iglesia, asimilarlo en las diversas realidades de la Iglesia, es un sufrimiento, y el crecimiento sólo se realiza con sufrimiento. Crecer siempre implica sufrir, porque es salir de un estado y pasar a otro.

En concreto, debemos constatar que durante el posconcilio se produjeron dos grandes rupturas históricas. La ruptura de 1968, es decir, el inicio o —me atrevería a decir— la explosión de la gran crisis cultural de Occidente. Había desaparecido la generación del período posterior a la guerra, una generación que después de todas las destrucciones y viendo el horror de la guerra, del combatirse unos a otros, y constatando el drama de las grandes ideologías que realmente habían llevado a la gente al abismo de la guerra, habían redescubierto las raíces cristianas de Europa y habían comenzado a reconstruirla con estas grandes inspiraciones.

Al desaparecer esa generación, se veían también todos los fracasos, las lagunas de esa reconstrucción, la gran miseria que había en el mundo. Así comienza, explota la crisis de la cultura occidental: una revolución cultural que quiere cambiar todo radicalmente. Afirma: en dos mil años de cristianismo no hemos creado el mundo mejor. Por tanto, debemos volver a comenzar de cero, de un modo totalmente nuevo. El marxismo parece la receta científica para crear por fin el mundo nuevo.

En este grave y gran enfrentamiento entre la nueva -sana- modernidad querida por el Concilio y la crisis de la modernidad, todo resulta tan difícil como después del primer concilio de Nicea. Una parte opinaba que esta revolución cultural era lo que había querido el Concilio; identificaba esta nueva revolución cultural marxista con la voluntad del Concilio. Decía: “Esto es el Concilio. Según la letra, los textos son aún un poco anticuados, pero tras las palabras escritas está este espíritu; esta es la voluntad del Concilio. Así debemos actuar".

Y, por otra parte, naturalmente viene la reacción: “así destruís la Iglesia". Una reacción absoluta contra el Concilio, el anticonciliarismo, y también el tímido, humilde intento de realizar el verdadero espíritu del Concilio. Dice un proverbio: “Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece". El bosque que crece no se escucha, porque lo hace sin ruido, en su proceso de desarrollo. Así, mientras se escuchaban los grandes ruidos del progresismo equivocado, del anticonciliarismo, ha ido creciendo silenciosamente el camino de la Iglesia, aunque con muchos sufrimientos e incluso con muchas pérdidas en la construcción de un nuevo paso cultural.

La segunda ruptura tuvo lugar en 1989. Tras la caída de los regímenes comunistas no se produjo, como podía esperarse, el regreso a la fe; no se redescubrió que precisamente la Iglesia con el Concilio auténtico ya había dado la respuesta. El resultado fue, en cambio, un escepticismo total, la llamada “posmodernidad". Según esta, nada es verdad, cada uno debe buscarse la forma de vivir; se afirma un materialismo, un escepticismo pseudo-racionalista ciego que desemboca en la droga, en todos los problemas que conocemos, y de nuevo cierra los caminos a la fe, porque es muy sencilla, muy evidente. No, no existe nada verdadero. La verdad es intolerante; no podemos seguir ese camino.

Leer más... »

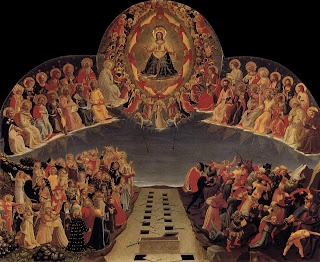

DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO (B)

DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO (B)

“Os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles (Mt 10,17-18). Estas palabras del Señor se cumplen en la vida de Santa Catalina de Alejandría, decapitada el 24 o 25 de noviembre del año 305 por orden del emperador Maximino. El destino de Jesús se repite así en el destino de los cristianos.

“Os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles (Mt 10,17-18). Estas palabras del Señor se cumplen en la vida de Santa Catalina de Alejandría, decapitada el 24 o 25 de noviembre del año 305 por orden del emperador Maximino. El destino de Jesús se repite así en el destino de los cristianos. Lo ligero, lo veleidoso y lo insustancial parecen tener las de ganar en nuestra época. No he tenido aún ocasión de leer el libro de Joseph Ratzinger sobre “La infancia de Jesús”, pero muchas de las noticias de prensa que han ido apareciendo me han desconcertado: “El Papa dice que en el pesebre no había ni buey ni mula”; “el papa elimina a la mula y el buey del portal de Belén”, etc.

Lo ligero, lo veleidoso y lo insustancial parecen tener las de ganar en nuestra época. No he tenido aún ocasión de leer el libro de Joseph Ratzinger sobre “La infancia de Jesús”, pero muchas de las noticias de prensa que han ido apareciendo me han desconcertado: “El Papa dice que en el pesebre no había ni buey ni mula”; “el papa elimina a la mula y el buey del portal de Belén”, etc. “También yo viví los tiempos del Concilio; estuve en la basílica de San Pedro con gran entusiasmo, viendo cómo se abrían nuevas puertas; parecía realmente un nuevo Pentecostés, con el que la Iglesia podía convencer de nuevo a la humanidad, después de que el mundo se hubiera alejado de la Iglesia en los siglos XIX y XX. Parecía que la Iglesia y el mundo se volvían a encontrar, y que renacía un mundo cristiano y una Iglesia del mundo y realmente abierta al mundo. Esperábamos mucho, pero las cosas han resultado más difíciles en la realidad. Con todo, queda la gran herencia del Concilio, que abrió un camino nuevo. Es siempre una carta magna del camino de la Iglesia, muy esencial y fundamental. Pero, ¿por qué ha sucedido así?

“También yo viví los tiempos del Concilio; estuve en la basílica de San Pedro con gran entusiasmo, viendo cómo se abrían nuevas puertas; parecía realmente un nuevo Pentecostés, con el que la Iglesia podía convencer de nuevo a la humanidad, después de que el mundo se hubiera alejado de la Iglesia en los siglos XIX y XX. Parecía que la Iglesia y el mundo se volvían a encontrar, y que renacía un mundo cristiano y una Iglesia del mundo y realmente abierta al mundo. Esperábamos mucho, pero las cosas han resultado más difíciles en la realidad. Con todo, queda la gran herencia del Concilio, que abrió un camino nuevo. Es siempre una carta magna del camino de la Iglesia, muy esencial y fundamental. Pero, ¿por qué ha sucedido así? Homilía para el Domingo XXXIII del TO (ciclo B)

Homilía para el Domingo XXXIII del TO (ciclo B)