STAT CRUX, una iniciativa para formar a aquellos que no pueden acudir a la parroquia por el confinamiento

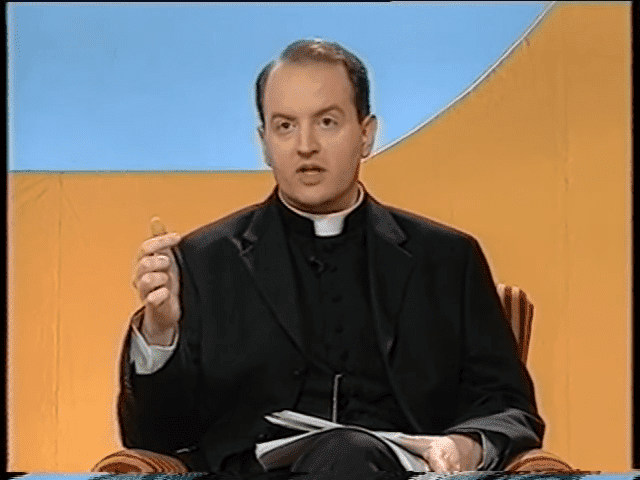

El P. Antonio Gómez Mir, párroco de San Jordi de Barcelona y capellán de Hispania Martyr nos habla del nuevo canal que ha creado, pensado especialmente para los fieles que no pueden acudir a la parroquia. Para ver el canal Stat Crux pinche aquí.

¿Cómo nace el canal Stat Crux y con qué objetivos?

Es la iniciativa de un grupo de amigos y colaboradores de mi ministerio sacerdotal que desean hacer llegar durante la pandemia del COVID los medios de formación y las homilías de los domingos a aquellos que no pueden venir por los confinamientos. De hecho, en un principio, algunas catequesis las grabábamos en audio porque los que no podían venir no querían perdérselas. Y las homilías las enviaba semanalmente por email a todos los que me las pedían.

¿Qué tipo de vídeos se podrán encontrar en el mismo?

Están los que motivaron nuestro primer propósito: catequesis sobre liturgia (que irá a apareciendo una cada 15 dias) y las homilías de los domingos, tanto de la Misa tradicional que celebramos cada domingo a las 10 de la mañana, como la de la Misa Novus Ordo del mismo día, siempre en la Parroquia de Sant Jordi de Vallcarca, de Barcelona.

Después consideramos oportuno recoger todos los vídeos de intervenciones mías sobre le tema de la Masonería (aunque no exclusivamente) en otros canales. Ya que es un tema que estudio desde hace muchos años y del que poseo una biblioteca de casi un millar de libros, y una bibliografía abundante. Consideramos la posibilidad de crear, de forma muy sencilla, nuestras propias conferencias grabadas sobre el tema. De estas esperamos ir creando una cada 15 días también. Con lo cual cada semana habrá alguna novedad en la web.

No desestimamos otros temas que tengan que ver con la Tradición y la Contrarevolución ,ya que así reza nuestro nombre: STAT CRUX. Tradición y Contrarevolución. De la misma manera que estamos abiertos a colaboraciones de aquellos que puedan aportar algo a nuestro humilde propósito de ser otra voz discordante en medio de una postmodernidad en estado de derribo.

¿Por qué hacen hincapié en la liturgia?

Las catequesis de liturgia, que son el origen germinal de este proyecto, obedecen a un hecho gozoso para mi como sacerdote y para el grupo de fieles de mi parroquia que al comienzo del curso 2020-21 me pidieron celebrar una Misa tradicional a la semana. En Adviento de 2020 esto se hizo realidad siguiendo siempre lo que la Iglesia concedió a los sacerdotes en la Summorun Pontificum de 2007. Inmediatamente concebimos la idea de formar un grupo de ensayo de canto gregoriano y otro de catequesis litúrgica para ayudar a conocer más la Santa Misa.

¿Qué supone para usted poder celebrar la Misa tradicional en su parroquia?

Yo nunca había celebrado antes la Misa del Rito romano, de la forma extraordinaria o Vetus Ordo. Ha sido todo un descubrimiento de riqueza litúrgica, una verdadera profundización en el sacrificio de Cristo, que me ha ayudado en mi sacerdocio de tal manera que yo suelo decir a al gente que fue como si dijera mi segunda “primera Misa”.

También dan mucha importancia a la formación eucarística, hablemos de ella y de los frutos que está dando…

Es sorprendente como la gente se “engancha” a la Forma extraordinaria. Creo que los abusos litúrgicos que se propiciaron en el Post-Concilio y que arrebataron a la liturgia, sometida a improvisación y experiencias disolventes, su sentido de misterio y sacralidad han dejado un vacío de belleza en el corazón de muchos fieles que ahora buscan en la tradición aquello que se perdió por el camino. Es curioso que entre los que asisten a estas misas, muchos son jóvenes, con nivel de formación alto, con inquietud apostólica y con vibración y amor a la Iglesia Católica.

Y por último háblenos de la importancia de la pastoral de enfermos, a la que se dedica.

Siempre he estado vinculado a esta pastoral, ahora como capellán de una clínica, pero sobre todo a nivel de vida parroquial. El covid ha demostrado que las periferias de nuestra sociedad son los hospitales, las residencias y los ancianos que viven solos. Una parroquia o un sacerdote que no visitan enfermos, rezan con ellos, les proponen los sacramentos, les atienden en sus necesidades y les hablan del Cielo… ¿qué es lo que hace? Esta pastoral es fundamental y está muy abandonada por las parroquias. Animo también a los seglares a implicarse en esta hermosa y sacrificada labor apostólica prestando a su párroco su tiempo y capacidades.

Por Javier Navascués

4 comentarios

La mentira descompone y desquicia la vida interior del hombre y esa es una prueba irrefutable de pertenencia masónica. La intranquilidad, rayana en la locura, de quién se sabe vendido antes de comenzar a hablar o negociar. Por eso es casi imposible llegar a un acuerdo con un masón. Porque la mentira le precede. El carácter luciferino del lenguaje masónico radica en su ambigüedad (incapacidad para abordar plenamente la verdad) y sus símbolos y ritos un hatajo de figuras y actividades utilizados para que la mente no divague en el ámbito de la sinrazón (los cristianos tenemos signos o señales).

Lo único destacable en la secta es el juramento secreto (acto de la voluntad, no del entendimiento) por el cual el masón deja su vida a disposición de quienes, desde ese momento, dictarán sus movimientos. Una verdadera esclavitud porque un juramento secreto no puede ser nunca válido. La masonería no es lo que dice ser porque la masonería es el no-ser y, así, bien les cuadra el "todo es relativo", "contradictio in terminis" para quienes lo defienden. De esa contradicción emergen los postulados contranatura o infranatura que pretenden imponer, hoy, por vía de una voluntad viciada (la misma que enseñó Nietzsche: la voluntad de ser). Nunca podrán destruir la doctrina católica si no es corrompiendo la voluntad de los que la transmiten. La voluntad de ser masónica (el Yo) no es un problema si no es por la omisión de anunciar la Verdad revelada (el Él).

Un pequeño vídeo de 3 minutos sobre la misa tradicional "ad orientem" muy bonito y con buen gusto de manera introductoria para darla a conocer:

https:/be/WwZLAx5AeI8

https://youtu.be/WwZLAx5AeI8

Revise la obra del pare Fernandez Montaña y es curioso no analiza los errores del socialismo, comunismo, anarquismo.

Quisiera leer al respecto y tb conocer q ue enseñaban los teologos , los moralistas y el magisterio social de la Iglesia en tiempos de la revolucion industrial

Dejar un comentario

:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/culturacolectiva/QKXBPSTAMJGW5KG5UMKFNZODP4.jpg)