Una reflexión al empezar el año sacerdotal

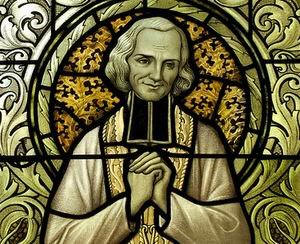

El 19 de junio pasado, en la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, el Santo Padre inauguró solemnemente el Año Sacerdotal, proclamado para conmemorar el 150º aniversario de la muerte del Santo Cura de Ars. Es muy significativo que sea precisamente la figura de San Juan María Vianney la que Benedicto XVI ha querido poner de relieve como modelo en estos tiempos en los que el sacerdocio católico pasa por una innegable crisis, que no es sino una consecuencia de otra grave crisis: la que en los últimos cuarenta años ha experimentado la fe y el culto eucarísticos en la Iglesia. Si no se tiene en cuenta que la Eucaristía y el sacerdocio van unidos y son, por así decirlo, consubstanciales, es que no se ha entendido nada de lo que es el Catolicismo. Si algo falla en la manera como se ofrece la Eucaristía, ello no dejará de repercutir en el sacerdocio. Porque el sacerdocio es por y para la Eucaristía. Por eso Jesucristo instituyó en la Última Cena el sacramento de Su Cuerpo y de Su Sangre e inmediatamente después el del orden sagrado.

El 19 de junio pasado, en la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, el Santo Padre inauguró solemnemente el Año Sacerdotal, proclamado para conmemorar el 150º aniversario de la muerte del Santo Cura de Ars. Es muy significativo que sea precisamente la figura de San Juan María Vianney la que Benedicto XVI ha querido poner de relieve como modelo en estos tiempos en los que el sacerdocio católico pasa por una innegable crisis, que no es sino una consecuencia de otra grave crisis: la que en los últimos cuarenta años ha experimentado la fe y el culto eucarísticos en la Iglesia. Si no se tiene en cuenta que la Eucaristía y el sacerdocio van unidos y son, por así decirlo, consubstanciales, es que no se ha entendido nada de lo que es el Catolicismo. Si algo falla en la manera como se ofrece la Eucaristía, ello no dejará de repercutir en el sacerdocio. Porque el sacerdocio es por y para la Eucaristía. Por eso Jesucristo instituyó en la Última Cena el sacramento de Su Cuerpo y de Su Sangre e inmediatamente después el del orden sagrado.

La Eucaristía es a la vez sacrificio y sacramento. Por medio de ella se ofrece el pan y el vino, que se transubstancian en el Cuerpo y la Sangre del Señor, reproduciéndose así, mística pero realmente, el mismo y único sacrificio del Calvario. Jesucristo, presente en virtud del sacrificio de la misa en las especies consagradas, se da en la Eucaristía como “pan de vida eterna y cáliz de salvación perpetua” (canon de la misa) y esto es el sacramento, el gran mysterium fidei, por el que se nos mantiene y se nos aumenta la vida divina y sobrenatural. Este sacramento es aquel del que en cierta manera dependen todos los demás. El bautismo nos da la vida de la gracia, pero la gracia no puede mantenerse sin la Eucaristía: “si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros”. Toda la Iglesia reposa sobre la Eucaristía. Bossuet decía que “la Iglesia es Jesucristo extendido y comunicado”. Es decir, que su misión consiste en hacer que todos tengan vida en Jesucristo y esto se realiza mediante la Eucaristía.

Pero ella no es posible sin el sacerdocio, al que Nuestro Señor ha vinculado la reproducción de su único sacrificio salvífico sobre nuestros altares, para ser ofrecido “en todo lugar, desde oriente a occidente” (Malaquías), que hace, a su vez, posible el sacramento y todo el culto y devoción que lo rodea. El sacerdote es otro Cristo, pues actúa en su persona en virtud de la gracia unitiva, peculiar del sacramento del orden, y con poderes que le son privativos y que, como muy bien explicaba Romano Amerio, hacen de él un hombre distinto de los demás, con un plus ontológico, de modo que no es ya simplemente un “hombre”, sino un “hombre-sacerdote”, “secundum ordinem Melchisedec”, esto es, para siempre. El sacerdote católico es, por lo tanto, sacrificador y santificador y ésa es su esencia. Cualquier otra noción distinta de estos dos caracteres es, en todo caso, adjetiva y complementaria. Promotor de la comunidad, agente de desarrollo, asistente social, filántropo, monitor cultural, comunicador y tantas otras facetas en las que se desarrolla el trabajo humano cara a los demás pueden ser muy laudables y útiles, pero son accesorias por lo que a la misión del sacerdote se refiere. Por supuesto podrá éste darles un lugar en su apostolado, pero lo prioritario es su doble función sacrificadora y santificadora.

De cuarenta años a esta parte, coincidiendo con la introducción de un nuevo rito de la misa en la Iglesia de rito latino (el Novus Ordo Missae de Pablo VI), ha habido una innegable crisis de fe en la Eucaristía y del sacerdocio, de la que hablábamos al comenzar estas líneas. Entiéndasenos bien: no queremos decir que la crisis haya sido causada por la reforma litúrgica en sí, sino por el fermento revolucionario que iba detrás y que la monopolizó e instrumentalizó para sus fines, que no eran otros que la mutación de la religión y la evolución en clave transformista de la Iglesia. Adaptar la vida de la Iglesia a los tiempos corrientes como quería el beato Juan XXIII al convocar el Concilio Vaticano II no es cosa mala en sí: la Iglesia es una maestra en la adaptación a las circunstancias y en ello reside uno de los secretos de su prodigiosa supervivencia (prometida por su Fundador). Lo malo es cuando de la adaptación se pasa a la claudicación. Hay cosas irrenunciables y que no admiten negociación.

El último concilio ecuménico fue asistido por el Espíritu Santo como todos los anteriores. Esta asistencia se manifestó especialmente en la salvación, a veces, in extremis (como la famosa nota explicativa previa de la constitución Lumen gentium) de la verdad católica, sujeta a vivas discusiones en el aula. Los documentos conciliares, según su categoría respectiva, son parte del magisterio de la Iglesia y fueron firmados por todos los Padres, incluso por los más ardientes defensores de la ortodoxia . El problema vino con la llamada “hermenéutica de la ruptura” denunciada por Benedicto XVI y que en los años del inmediato postconcilio se impuso, promoviendo reformas no siempre afortunadas o de modo traumático, como precisamente fue el caso de la reforma litúrgica. Yendo más allá de lo querido por el Concilio y por los Papas, se introdujo toda suerte de abusos, con escándalo y desedificación de los fieles. En esta dinámica de discontinuidad respecto al pasado, éstos acabaron por no entender nada: muchos abandonaron la práctica religiosa, otros simplemente se conformaron, una minoría se arrimó al poder eclesial y otra no se resignó a los cambios. En esta última se dieron todas las tendencias: desde la resistencia pasiva hasta la abierta rebeldía. Muchas veces la ciega y terca incomprensión de los innovadores empujó a ciertos tradicionalistas a actitudes extremas y desesperadas.

Lo cierto es que la misa, centro neurálgico y corazón del Catolicismo, sufrió toda clase de ataques con la imposición de novedades no siempre concordes con el espíritu con el que se había propuesto su reforma. Con el pretexto de la renovación se colaron concepciones bien poco católicas y hasta heterodoxas de su naturaleza. Se insistió tanto en el aspecto de convite y en el social de la celebración eucarística que su esencial carácter sacrificial quedó por completo obnubilado, y no se diga el aspecto personal e íntimo de adoración al Señor, censurado como “piedad individualista”. Una verdadera ola iconoclasta barrió la belleza que rodeaba antaño el culto, despachada como “triunfalismo” (cuando, en realidad, el elemento estético es un importante vehículo de teofanía). Muchas celebraciones eucarísticas dejaron de ser “sacramento de unidad” para ser piedra de escándalo y ocasión de confusión y discordia con desmedro de la fe. Se permitió toda experimentación en campo litúrgico, menos, claro está, “la experiencia de la Tradición”.

El sacerdocio obviamente se resintió de esta crisis de la misa. Concomitantemente a ella se produjo una profunda crisis de identidad en el clero católico (no en todo, gracias a Dios, pero sí en amplios sectores). El sacerdote se consideraba más como un líder de la comunidad, abocado a la justicia social, que como el “dispensador de los misterios de Jesucristo” (que como debe ser considerado según San Pablo). En este sentido, no hay motivo para no pensar que es “un hombre como todos los demás”. Consecuentemente, se comenzó a objetar la disciplina eclesiástica relativa al sacerdocio, empezando por la ley del celibato. Se dieron muchos abandonos y deserciones, tanto entre los sacerdotes diocesanos como en los institutos religiosos. Las vocaciones, por supuesto, se fueron enrareciendo hasta llegar a proporciones dramáticas (sea en números absolutos que relativos). La vida consagrada a Dios dejó claramente de ser atractiva para la mayoría de los jóvenes, a quienes ya no se predicaba una alternativa distinta y desafiante a la del mundo y la rutina que conocían. La juventud es generosa cuando se halla frente a un ideal que le entusiasme y que constituya un reto para ella; no se contenta con mediocridad y conformismo. Y hacerse sacerdote –sacerdote católico, sacerdote por y para la misa– es todo menos conformista. Si no se tiene clara la idea de la misa, la idea del sacerdocio cae. Una cosa lleva a la otra.

Pero, además, si no hay sacerdocio se acaba la vida espiritual de los fieles. Son éstos las principales víctimas de la crisis, porque, ¿cómo mantener la gracia sin el necesario ministerio sacerdotal? La tercera crisis (la crisis de fe, la que se manifiesta en el actual indiferentismo y en el proceso de secularización galopante y de apostasía inmanente) dimana de las otras dos. Los fieles –que no son idiotas, sino que están dotados del sensus fidei– notan en seguida cuando las cosas van mal. Y desgraciadamente desertan ellos también si no ven coherencia en sus pastores. No todos tienen una fe a toda prueba y su defección es una grave responsabilidad de aquellos que no han sabido ganárselos y retenerlos mediante un apostolado católico y serio. Detrás del clero van siempre los fieles. Si aquél se convierte en una caterva de guías ciegos, éstos corren el riesgo de despeñarse.

Gracias a Dios, cuarenta años no han pasado de balde y la dura experiencia de la crisis espiritual por la que hemos atravesado nos ha enseñado verdades. Tenemos ahora un papa que afronta sin tapujos ni falsos pudores una realidad que no es halagüeña ciertamente, pero que es salvable. Poco a poco, suaviter sed fortiter, va poniendo todo en su justa perspectiva y aplicando los remedios que cree convenientes y necesarios. No le incomoda poner el dedo en la llaga para restañar la herida. Pero lo hace con delicadeza y caridad. Ha comenzado por recordar y recalcar la importancia y centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, a devolverle la dignidad y la belleza a su celebración, a promover todo lo que contribuya a una mayor reverencia y adoración. También ha devuelto la paz litúrgica a la Iglesia, al liberalizar la liturgia clásica, la anterior a las reformas postconciliares, “que nunca fue abrogada”, y que nunca más debe ser motivo de divisiones. Paralelamente, ataja la crisis del sacerdocio, saneando sus filas, extirpando abusos intolerables, reafirmando el celibato y los otros valores de la vida dedicada a Dios y señalando claramente, mediante el año sacerdotal, cuál es el ideal que debe guiar a los escogidos del Señor. El Santo Cura de Ars fue, ante todo, un hombre de Dios, que pasó toda su vida hablando de Dios a sus feligreses y dándoles las cosas de Dios, arrebatando las almas al influjo del demonio para dárselas a Dios. Y lo hizo centralizando su vida en el altar sobre el que ofrecía cotidianamente la Santa Misa.

Pero no caigamos en el error de creer que la crisis no puede volver. En la dinámica histórica de la Iglesia está comprobado cómo cuando pasa el primer entusiasmo después de un resurgir de fe, se cae en atavismos y la religión se convierte en pura rutina y en convencionalismo. No, la crisis de los últimos cuarenta años no vino por una conjura de los enemigos de la Iglesia (algo de eso también hubo); vino, sobre todo, por la tibieza y el conformismo de todos: clero y laicado. La misa era despachada muchas veces como un trámite; no había mucho amor por la liturgia; los fieles se contentaban con un mínimo necesario y no aspiraban a más porque nada más les era ofrecido; la mayoría se conformaba con un catolicismo de fachada y de formulismos. Hay que reconocerlo también. Si fue fácil quitar la misa antigua a los que la amaban, fue precisamente porque no la amaron lo suficiente. Y esto es un punto importante a la hora de hacer un examen de conciencia. El Concilio Vaticano II quiso despertar a los espíritus adormilados en un sopor y una languidez peligrosos e infecundos y eso era bueno. Ése es el verdadero espíritu y la lección del Concilio –en continuidad con la Tradición– que puede salvarnos ahora de una crisis que ojalá continúe retrocediendo bajo la inteligente e inspirada iniciativa de Benedicto XVI.

Aurelius Augustinus