De la conquista de la luna al horror de la maldad

Los años Sesenta entre ilusión y desengaño

Los años Sesenta entre ilusión y desengaño

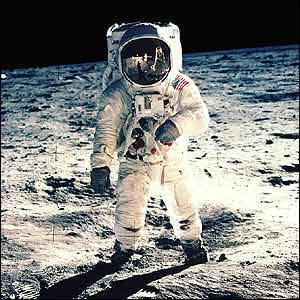

El cuadragésimo aniversario de la llegada del Hombre a la Luna nos da pie a una reflexión sobre una época efervescente como pocas en la Historia y que se vivió como un período de optimismo, de cambio, de euforia…: los años Sesenta.

Hacía tres lustros que el mundo había salido de una guerra particularmente mortífera y en la que se había colmado la medida del horror. Durante ese tiempo se había tenido que reconstruir prácticamente todo. Europa, privada de su antigua hegemonía, se había dislocado en dos bloques: el occidental y el comunista y esa división iba a exportarse a escala planetaria. La Revolución China y la Guerra de Corea mostraron lo precario que era el orden salido de la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Los Estados Unidos se irguieron definitivamente como la potencia indiscutible del llamado mundo libre y como su gendarme contra la ambición soviética de expandir el comunismo por todas partes. Sobre la humanidad se cernía el fantasma atómico que había hecho ya su aparición exterminadora como jinete apocalíptico en Hiroshima y Nagasaki. Todo el orbe se sentía pendiente de un hilo, el que conectaba el mítico botón rojo con el mecanismo que debía poner en marcha el holocausto nuclear.

A diferencia de la primera postguerra, durante la cual se buscó el aturdimiento, la evasión y la despreocupación que caracterizaron a los locos años Veinte, en el período de la segunda postguerra se quiso volver por un momento al orden, a la responsabilidad, a la formalidad. La segunda mitad de la década de los Cuarenta se dedicó a la reconstrucción; los años Cincuenta fueron los de estabilización de una situación de relativa tranquilidad y acomodo. En España las cosas eran más difíciles e iban con mucha más lentitud porque se hallaba aislada internacionalmente desde el fin de la segunda conflagración y se estaba teniendo que recuperar sola de su propia guerra. Para ella no hubo un Plan Marshall, aunque es verdad que bajo cuerda contaba con el apoyo del gigante norteamericano, que sabía perfectamente que la Península Ibérica era un punto demasiado estratégico como para ser descuidado y Franco, al fin y al cabo, un importante puntal contra el comunismo.

¿Y la Iglesia? Había sido la única potencia (para decirlo humanamente) que salió incólume de la general debacle de 1939-1945 y ello sin las famosas divisiones a las que hizo alusión socarronamente Stalin en Yalta. Como su antecesor Benedicto XV, Pío XII había intentado parar la locura bélica, pero al no lograrlo al menos pudo dedicarse a paliar de modo eficaz los desastres sin cuento y sin precedentes que sobrevinieron. No es el caso en estas líneas referirnos a la polémica de sus supuestos “silencios” ante la persecución antisemita y el holocausto. Baste decir que si hubo silencio éste le posibilitó poder actuar al amparo del estatuto internacional de la Santa Sede y de su red diplomática. De todos modos, la polémica es posterior a su muerte y ya veremos por qué pudo prosperar. Ahora nos interesa señalar que la Iglesia se irguió con gran autoridad moral como la guía de un mundo desorientado que buscaba referentes después de haberlos perdido todos en medio de un horror inédito.

1950 es un año clave que nos puede dar la pauta del prestigio que alcanzó la Iglesia Católica. Fue año jubilar y una inmensa marea de peregrinos mostró al mundo que aún había instituciones sólidas en las que se podía confiar. Pío XII era unánimemente reconocido como un gran hombre, prescindiendo de lo fuera por católicos o no. Se prodigaba con todos y los dejaba impresionados con su presencia mayestática, etérea, pero al mismo tiempo cercana y cordial. Las vocaciones fluían abundantemente, llenaban los seminarios; las misiones católicas progresaban en el mundo entero y en muchos países lejanos se podía ya establecer una jerarquía autóctona; la práctica religiosa era elevada y había una fuerte adhesión de todos –pastores y fieles– a la Sede de Pedro. Eugenio Pacelli era un pontífice que reeditaba los fastos de los grandes papas de la Edad Media: Gregorio VII, Alejandro III, Inocencio III… La Iglesia se mostraba al mundo en todo su esplendor. Los que vivieron esos años cincuenta pensaban que todo iba a discurrir así siempre, pero se equivocaban. Nuevos aires iban a correr que lo iban a trastornar todo en el mundo político, civil y religioso.

De pronto, como despertando de un sueño letárgico, hubo una agitación en las mentes y en los corazones. Un afán de novedades se difundió por doquier en medio de una sociedad cansada del bienestar y de la apacible vida de los años Cincuenta. La industria hacía más fácil la existencia, la televisión entró en los hogares y empezó a barrer las viejas costumbres de la vida en familia. La música se volvió frenética e incitante por obra de un nuevo ritmo llamado rock’n roll difundido por un cantante llamado Elvis Presley, el primer fenómeno de masas alrededor del cual se creó el concepto de “fan”. Poco después, la balada romántica fue desplazada por el ritmo contagiante de la música pop, nacida en el Reino Unido con los Beatles. La moda fue revolucionada por un nuevo destierro de los encorsetamientos y estereotipos semejante al que en los años Veinte liquidó la elegancia eduardiana. La fantasía más desencadenada y el afán de experiencia invadieron el Arte que llegó a manifestaciones delirantes (psicodelia). Las costumbres también fueron alteradas y comenzó a vivirse al día y sin constricciones de tipo moral o de conveniencia, lo que desembocó en la llamada “revolución sexual”, favorecida por la popularización de la píldora anticonceptiva, que hacía posible el llamado “amor libre”, la promiscuidad y la huida de todo compromiso.

Puede decirse que hubo la irrupción de una “neaniamanía”, un obsesivo culto de la juventud. Hasta el inicio de los años Sesenta la senectud había sido vista como un valor, tal y como había ocurrido en las grandes civilizaciones y como seguía ocurriendo en Oriente (donde el culto a los antepasados es sagrado). Los ancianos representaban la prudencia, la sabiduría, la experiencia, la madurez a la que había que aspirar. Ahora había que “estar en la onda”. Eran los jóvenes los que marcaban la pauta y todo se hacía ahora a su medida y a su gusto. La elección de un joven presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en substitución del viejo héroe de guerra Eisenhower fue todo un símbolo para la sociedad de entonces. Por su edad y por su religión –los Kennedy eran católicos– acababa por romper los esquemas de una sociedad norteamericana en ebullición y que era el espejo de Occidente. No es extraño que comenzaran a caer viejos tabúes –y esto hay que reconocerlo como un logro– como el de la segregación racial (recuérdese la lucha de Martin Luther King) y la restricción de los derechos civiles (objeto de la cruzada del senador Robert Kennedy). En el resto del mundo, las naciones de los antiguos imperios coloniales veían llegada la hora de su mayoría de edad y declaraban su emancipación. Nuevos y jóvenes países surgían de los restos de la antigua gloria de las potencias europeas en un mundo sediento de novedad y juventud.

En España comenzaba la era del desarrollismo, gracias al final del ostracismo y al espaldarazo de los Estados Unidos a Franco, simbolizado en el abrazo de Eisenhower al Caudillo en visita a España en 1959. Los viejos líderes de la Cruzada fueron siendo substituidos por jóvenes tecnócratas salidos no pocos de ellos del Opus Dei, un movimiento católico pujante que abordaba los antiguos valores religiosos desde la una novedosa perspectiva: el estar en el mundo y aprovecharse de sus aportes y adelantos para la gloria de Dios y el propio crecimiento espiritual (un poco como lo que había significado la Compañía de Jesús en el siglo XVI). También hay que decir que las generaciones jóvenes que no habían conocido la guerra y las penurias de sus padres se preparaban en las universidades para el relevo no muy lejano del régimen. El ministro Manuel Fraga propició el llamado “aperturismo”: la proyección de España al extranjero y su descubrimiento como meta privilegiada y barata de turismo, factores que no dejaron de influir en las costumbres de los españoles por mimetismo, como se refleja en el cine de la época, que ya empezaba a tratar temas de comedia picante, impensables poco antes (pero que comparado con el de hoy puede considerarse como de cuentos infantiles). En Cataluña, enriquecida económicamente por el auge de sus industrias y humanamente por el fenómeno de la inmigración, había un dinamismo social y cultural de escala cosmopolita. De hecho, el llamado boom de la novela latinoamericana nació aquí. En realidad, en la España de Franco se había pasado de una dictadura a una “dictablanda”. Paradójicamente esto hizo que el régimen tuviera las horas contadas.

La Iglesia pagó su tributo a la época. El beato Juan XXIII abrió de par en par las ventanas del vetusto pero sólido edificio milenario del catolicismo con la cándida esperanza de que al airear bien sus estancias, todo quedaría impregnado de nueva vitalidad. Quizás no previó que lo que vino no fue la suave brisa que él esperaba sino un auténtico vendaval. Le pasó como a Luis XVI, que preguntaba ingenuamente al duque de la Rochefoucauld-Liancourt si la toma de la Bastilla era una simple revuelta, a lo que éste le contestó lúcidamente: “No, Sire; es una Revolución”. Y es que, como en la Francia pre-revolucionaria, en el seno de la Iglesia se habían estado incubando los huevos del cambio, que sólo esperaban la ocasión propicia para eclosionar. Esa ocasión fue el Concilio Vaticano II, que se desarrolló en un mundo en plena euforia Sesentera: de 1962 a 1965. Cierto que había habido la crisis de los misiles, cierto que el presidente Kennedy había sido asesinado, pero el optimismo ya no había nada que lo obnubilara. Como en los tiempos de Leibniz, todo iba bien en el mejor de los mundos posibles. Los hombres de Iglesia quisieron dar un voto de confianza al mundo y se comportaron como hombres de su tiempo, sin pensar que lo que se espera de ellos es que se comporten como hombres a prueba del tiempo. No decimos que el Concilio fuera un error, de ninguna manera. Pero la manera como se ventilaron las discusiones en el aula, la ósmosis con el espíritu del siglo (diríamos de la década) y la falta de adopción de medidas para que el lenguaje de compromiso de sus textos no fuera manipulado por los rupturistas (como sucedió en varias de las reformas salidas de él) fueron golpes de ariete que resquebrajaron la antigua fortaleza, Es sintomático que fuera precisamente en este contexto en el que nació y se nutrió la campaña de calumnias contra Pío XII, favorecida por aquellos a los que el modelo de Iglesia por él representado era odioso y que iban a hacerla padecer una de sus más graves crisis.

Sí, los Sesenta fueron una época como pocas en las que la humanidad creyó en sus propias posibilidades, ilusión que fue coronada con la llegada del ser humano a la Luna, conquista ciertamente admirable de la ciencia y la tecnología, que hacía realidad las fantasías del barón de Munchhausen y las anticipaciones de Julio Verne. El mundo creía liberarse de toda clase de tabúes (religiosos, morales, sociales, sexuales) y estaba invadido por una general ilusión de cambio para mejor, que se puso de manifiesto en la Revolución de Mayo del 68. Pero, a semejanza del siglo XVIII, cuando el terremoto de Lisboa horrorizó a toda una Europa sumida en el optimismo leibniziano y la volvió de golpe escéptica y cínica, los años Sesenta fueron marcados hacia el final de la década por algunos acontecimientos que recordaron a todo el mundo lo falible y lo frágil de todo lo humano: la Guerra de Biafra, el aplastamiento de la Primavera de Praga y el espeluznante asesinato de Sharon Tate y otras siete personas a manos de la “familia” Manson. Este último hecho –del cual se cumplirán en agosto 40 años– llenó de escalofrío a la generación que de él fue testigo e hizo olvidar la gesta de Armstrong, Aldrin y Collins. También hizo entrever la siniestra tendencia satánica que late en una sociedad olvidada de Dios y de sus mandamientos. ¿No es sintomático que lo que debiera causar repulsión y rechazo instintivos sea en cambio objeto de admiración y de culto? Charles Manson tiene miles de fans y seguidores, un engendro llamado Marilyn Manson le rinde luciferino homenaje y arrastra tras de sí a multitudes exultantes de rockeros de los que cabe preguntarse si son conscientes de aquello que están admirando. Todo ello nos lleva a la reflexión de que no importa lo bien que creamos estar: la nuestra es una naturaleza caída y sin la ayuda de Dios nuestras ilusiones y esperanzas más halagüeñas se desvanecen, nuestras más fabulosas conquistas se quedan en nada, nuestros sueños más lisonjeros se disipan ante la realidad de nuestra miseria. Nisi Dominus aedificaverit domum in vanum laborant qui aedificant eam.

Aurelius Augustinus